SEO対策の記事作成ガイド!準備・構成・執筆方法を徹底解説

- 公開日:2021.04.20

- 更新日:2024.05.27

- 記事の書き方

「SEO対策はどのように実施すればよい?」

「知識がなくても自社で完結できる?」

自社でSEO対策を施した記事作成を実施する上で、上記のようなお悩みはないでしょうか?

SEO対策を施した記事とは、Googleから評価されやすい記事を指します。

Googleに評価されると、検索エンジンで上位表示が獲得でき、集客につながりやすくなります。

ただし、SEO対策には、多くの注意点があるため、事前にどのような仕組みでGoogleに評価されるかの理解が必要です。

そこで本記事では、SEO対策を施した記事作成方法を準備・構成・執筆にわけて解説しています。

- 【記事監修者】

株式会社BRIDGEA 代表 田端 健一 -

・通信業界の営業に10年携わり、多くの商品で営業成績日本一を獲得

・独立して「記事作成代行Pro」を運営

・「コンテンツマーケティング」や「コンテンツSEO」「記事作成代行」を行なっています。

・多くのお客様サイトを上位表示に成功。今ではリピート案件多数

目次

1. SEO対策を施した記事とは?

SEOとは「Search Engine Optimization」を省略した言葉で、日本語では「検索エンジン最適化」といいます。

検索エンジン最適化とは、Googleで検索したときに検索結果の上位に表示されるように対策を施すことです。

SEO対策を施した記事とは、ユーザーの検索意図を記事の内容に反映しており、ユーザーが欲しい情報を提供している記事を指します。

専門性や独自性のある内容で、信頼できる情報を不足なく記載していることも重要です。

タイトルや記事にキーワードが含まれていることも、ユーザーが記事の内容を判断するうえでポイントになります。

Googleはユーザーの利便性を最優先しているため、ユーザーのニーズを満たすことがGoogleに評価されることになり、検索結果の画面で上位に表示されやすくなるといえます。

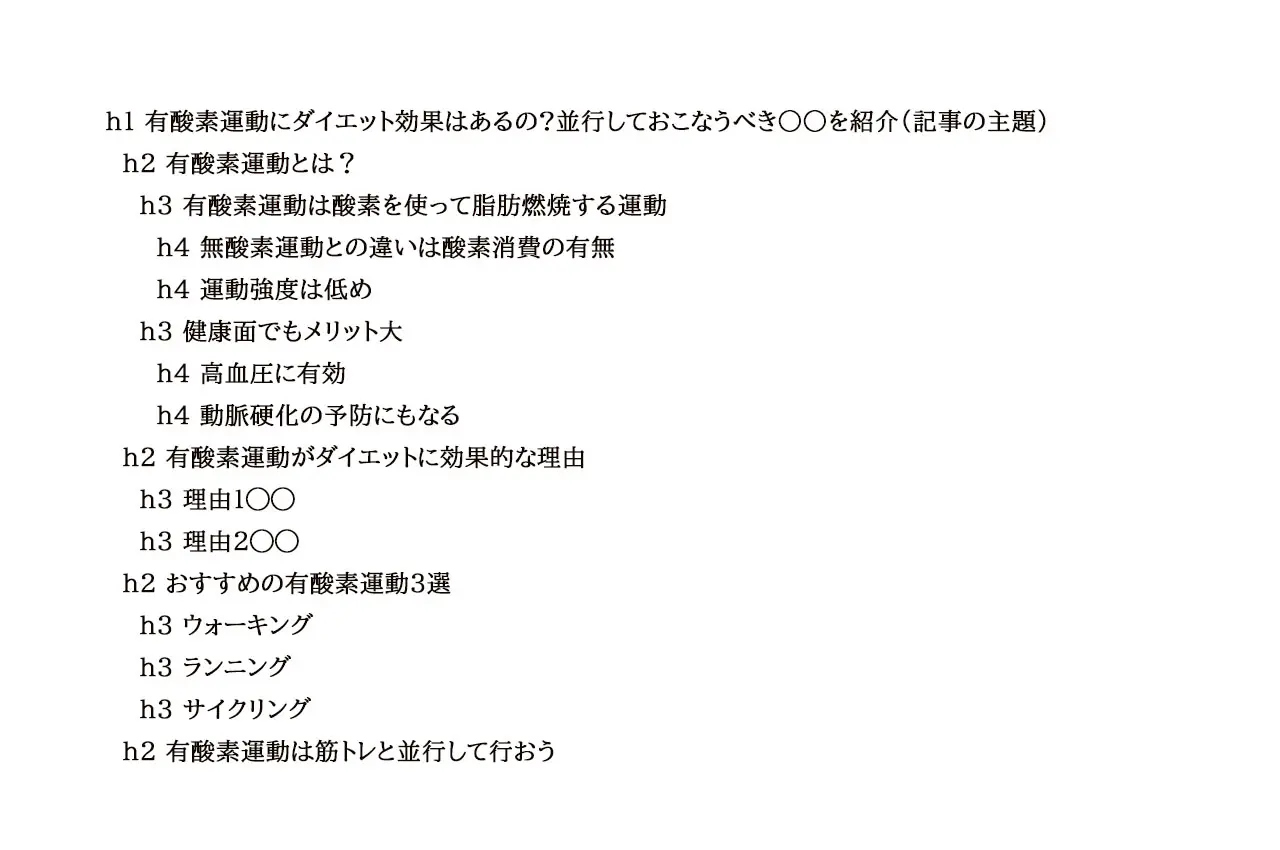

2.SEOで評価されやすい記事とは?記事例もご紹介

SEOで評価されやすい記事とは、ユーザーの役に立つ情報を提供している記事のことです。

例えば、専門的な情報が理解しやすく書かれている記事や、キーワードに関連する情報が網羅的に記載されている記事などが、ユーザーにとって有益であるため評価されやすい記事といえます。

逆に、専門性が高い記事であっても、ユーザーが求める情報に対して関連性の低い情報が書かれている場合は、SEOで評価されにくくなります。

SEOで評価されやすい記事と記事例を見ていきましょう。

2-1.ユーザー目線を意識した記事

ユーザー目線を意識した記事は、SEOで評価されやすいといわれています。

ユーザー目線を意識することで、読者にとって価値があり、関心を持って読まれやすくなるためです。

例えば、読者が抱える可能性のある問題や疑問を明確にし、それに対する解決策やアドバイスを提供することで、読者に対する価値を高めることができます。

その他、ユーザー目線を意識した記事の例は、下記の通りです。

- 専門用語や業界を避け、シンプルで明確な言葉を使って読者に情報を伝えている記事

- 写真や図表を使用して、情報を視覚的に伝えた記事

2-2.E-E-A-Tを意識した記事

E-E-A-Tを意識した記事もSEOで評価されやすいといわれています。

E-E-A-Tとは、Googleがウェブページの品質を評価する際の基準として提唱している概念です。

この基準に基づいて記事を作成することで、ウェブページは検索エンジンからの評価が高まり、SEOのパフォーマンスが向上します。

E-E-A-Tの基準は、下記の通りです。

| E-E-A-Tの基準 | 例 |

|---|---|

| 専門性 (Expertise) | 専門知識を持つ人物や組織によって作成され、正確で役立つ情報を提供した記事 |

| 経験・体験(Experience) | 経験や体験を通じて得られた知識を基に、実用的なアドバイスや推奨事項を掲載した記事 |

| 権威性 (Authoritativeness) | 著者のプロフィール・資格・関連する組織との関係などを明示した記事 |

| 信頼性 (Trustworthiness) | 明確なソースや参照・サイトの運営元情報が明記されている記事 |

E-E-A-Tの要素を記事に入れることで、ユーザーにとって有益で信用のある記事を作成できるといえるでしょう。

E-E-A-Tについては「E-E-A-Tとは?SEO対策に必須の【4つの評価基準】を完全攻略!」で詳しく解説しています。

2-3.網羅性のある記事

網羅性のある記事もSEOで評価されやすいといわれています。

網羅性は、読者が必要とする情報を一貫して提供することにつながり、検索エンジンにより高く評価される傾向があるためです。

例えば、トピックに関連する主要な情報やデータを含み、異なる角度からの分析や意見を提供する記事が網羅性を示します。

網羅性のある記事は、読者と検索エンジンの両方から高い評価を得る可能性があります。

全面的かつバランスの取れた情報提供は、読者の関心を引き、記事の権威性を向上させることができ、結果としてSEOのパフォーマンスを向上させることができるでしょう。

2-4.独自性を盛り込んだ記事

独自性を盛り込んだ記事もSEOで評価されやすいといわれています。

独自性のある内容は読者にとって価値があり、検索エンジンは新しい情報や異なる視点を提供するページを高く評価するためです。

例えば、市場調査の結果やオリジナルの分析、専門家への独占インタビューなど、他の記事では見られない情報を提供するのが有効といえます。

その他、独自性を盛り込んだ記事の例は、下記の通りです。

- 著者自身の独特な視点や意見を明示した記事

- 著者の個人的な体験や観察、または独自に収集した事例を共有した記事

2-5.ユーザー&クローラーが喜ぶ記事

ユーザー&クローラーが喜ぶ記事もSEOで評価されやすいといわれています。

ユーザーは有益で読みやすいコンテンツを求め、クローラーは適切に最適化されたコンテンツを評価するためです。

クローラーはWebページを訪れ、コンテンツとリンクを読み取り、その情報を検索エンジンのデータベースに保存する役割があります。

例えば、明確な見出しなど設置し、分かりやすい構造になっている記事は、ユーザーからもクローラーも喜ばれる記事といえるでしょう。

その他、ユーザー&クローラーが喜ぶ記事の例は、下記の通りです。

- 関連するキーワードやフレーズを自然に組み込んだ記事

- シンプルで読みやすい記事

- 関連する内部ページや信頼できる外部ソースへのリンクを提供した記事

クローラーについては「インデックスとは?SEO用語の解説と巡回を増やす手法」で詳しく解説しています。

3.SEO対策を施した記事作成方法【準備編】

SEO対策をした記事を作成するには、入念な準備が欠かせません。

キーワードの選定や競合記事の調査が準備作業にあたります。

準備作業に時間をかけることは、記事の執筆がしやすくなるだけではなく、ユーザーのニーズに合った記事を作成できるでしょう。

3-1.コンテンツの軸となるキーワードの選定

キーワードの選定は、SEO記事の作成において、重要な作業のひとつです。

まずは、コンテンツの軸となるキーワードを決めましょう。

軸キーワードがコンテンツの方向性を決定付け、ターゲットの関心と検索意図を捉えます。

具体的には、初めにコンテンツにとって重要かつ関連性の高いキーワードを軸キーワードとして選定しましょう。

例えば、健康食品を販売するウェブサイトであれば、「健康食品」や「オーガニック食品」が軸キーワードとなり得ます。

3-2.キーワードを膨らませていく

軸キーワードが決まったら、キーワードを膨らませていきましょう。

調査には「キーワードプランナー」を使用します。

キーワードプランナーには、関連するキーワードを見つける機能があります。

例えば「健康食品」の軸キーワードで調査すると「健康食品 ランキング」「健康 サプリ」「コエンザイム q10 サプリ」など関連するキーワードの取得が可能です。

その中から自社の事業と関係のあるものをピックアップしていきましょう。

3-3.コンテンツに使用するキーワードを選定

関連するキーワードが取得できたら、コンテンツに使用するキーワードを選定していきましょう。

ここでも「キーワードプランナー」を使用します。

ここでコンテンツに使用するキーワードの「検索ボリューム」「競合性」で調べましょう。

キーワードは、検索ボリュームに応じて「ビッグキーワード」「ミドルキーワード」「スモールキーワード」に分類できます。

| キーワードの種類 | 月間検索ボリューム | SEO競合性 | キーワードの例 |

|---|---|---|---|

| ビッグキーワード | 大(1万回以上) | 高い | 健康食品 |

| ミドルキーワード | 中(1,000~1万回) | 中 | 健康食品とは |

| スモールキーワード | 小(1,000回未満) | 低い | セサミン 健康食品 |

検索エンジン上位を狙うには、競合性が低い、スモールキーワード で記事を作成し始めるのがベストです。

スモールキーワードは検索ボリュームが小さいためターゲットを絞りやすくなります。

キーワードプランナーについては「SEO対策にキーワードプランナー!3つの使い方と便利な活用法」で詳しく解説しています。

3-4.競合記事の調査

競合記事の調査では、対策したいキーワードで実際に検索し、検索結果の上位10記事ほどをチェックします。

タイトル・構成・各見出し・見出しの内容・平均文字数などを調べます。

検索意図から、上位記事に不足している内容などを見つけ、記事を作成する際に盛り込むようにしましょう。

また、競合記事にどのような内容が書かれているかをピックアップし、基本的にその内容は網羅すべきです。

そのうえで差別化した内容を入れることにより、独自性があり網羅性の高い記事を作成することができます。

3-5.共起語の調査

記事作成の準備では、共起語の調査も欠かせません。

共起語とは、対策キーワードと一緒に使われやすい単語のことです。

Googleの検索エンジンは、記事の内容にキーワードを含んでいる同じ文や、付近の文でよく使われる語句から判断します。

共起語が多い文章ほど、そのキーワードについて詳しく説明していると判断されやすくなります。

共起語は「ラッコキーワード」を使って調べることが可能です。

自然な形で共起語を使った記事は、SEO対策として有効といえます。

3-6.「独自性」の参考として「Yahoo!知恵袋」を活用

独自性の参考にするために「Yahoo!知恵袋」を活用することもおすすめです。

対策したいキーワードを使って「Yahoo!知恵袋」で検索してみると、個人の疑問や質問とそれに対する回答が寄せられています。

個人の経験に基づくものや、素朴な疑問などが寄せられていることもあり、記事作成の参考になるでしょう。

競合記事にはない内容が出ていることも多くあるため、記事の独自性を出すための参考資料として活用できます。

4.SEO対策を施した記事作成方法【構成編】

キーワード選定などの準備作業が終わったら、次は記事の構成を作ります。

事前に構成案を作っておくことで、途中で記事の方向性がブレるといったリスクを回避できます。

いきなり記事を書き始めるのではなく、あらかじめ構成案を作成し、構成案に沿って記事を書いていくのがおすすめです。

4-1.検索意図を把握して記事のターゲットを決める

構成案を作成する最初のステップは、検索意図の把握と記事のターゲットを決めることです。

検索意図を把握することで、記事の方向性が決まります。

例えば「SEO 対策 自分で」が対策キーワードの場合、検索意図は下記のような内容であると予測できます。

- 一番知りたいこと=自分でSEO対策を実施する方法

- 次に知りたいこと=自分でSEO対策するのに便利なツールはある?

対策キーワードから検索意図を把握することで、記事の前半で「SEO対策を自分でやる方法」を紹介し、後半で「SEO対策に使える便利ツール」を紹介する、といったおおまかな枠組みができます。

次に、誰に向けた記事にするのかを明確にするためにペルソナ(サービス・商品の典型的なユーザー像)を設定します。

| 氏名 | 山田 太郎(仮名) |

|---|---|

| 年齢 | 40歳 |

| 職業 | 中小企業のオーナー |

| 経験 | Web関連の基本的な知識はあるが、SEOについては初心者 |

| 目的 | 自社のウェブサイトのトラフィックを増加させる 基本的なSEO対策を自分で実施したい |

| 課題 | SEO対策の専門知識や経験の不足 限られた予算と時間の制約の中でSEO対策を実施すること |

ペルソナ作成により、課題が見えたら、その課題を解決できる記事にするための骨組みを検討します。

情報を整理し、ユーザーが読みやすく理解しやすい順に並べたものが、構成案となります。

4-2.見出しを作成する

見出しは、その記事の結論やユーザーが欲しがっている情報の順に作成します。

見出しを作る際は、H2→H3→H4 といった階層構造にすることがポイントです。

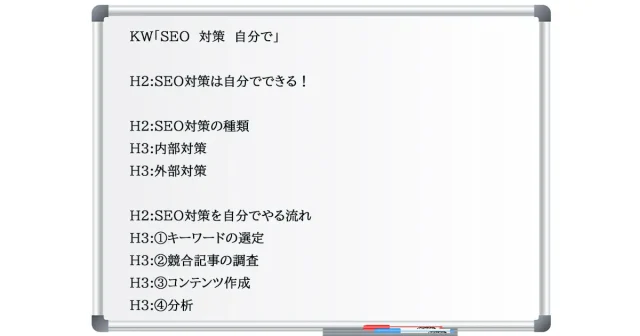

例は下記の通りです。

見出しを作成するときは、前半でユーザーがもっとも知りたいことを紹介します。

「SEO 対策 自分で」のキーワードの場合、ユーザーが最も知りたいのは「自分でSEO対策ができるか?」という点です。

そのため、記事の最初の部分で「SEO対策は自分でできる!」という結論を提示します。

見出しの前半で結論やユーザーの一番知りたいことが出てこないと、その記事を最後まで読まずに離脱につながる可能性があるので注意が必要です。

4-3.タイトルを決める

記事のタイトルを決めるにもポイントがあります。

タイトル作成のポイントは、文字数は28~32文字ほどで、対策キーワードはタイトルの前半に入れることです。

タイトルが長いと、検索結果の画面でタイトル全てが表示されず、ユーザーが記事の内容を推測しづらくなります。

記事の内容を端的にあらわしたタイトルにすることもポイントです。

タイトルから記事の内容が推測できればクリック率の向上が期待できます。

クリックされやすいタイトルには、「対策キーワードが入っている」「サジェストキーワードや関連キーワードが入っている」「具体的な数字が入っている」などがあります。

検索上位に表示されてもクリックされなければ記事を読んでもらえません。

ユーザーがクリックしたくなるタイトルを作成することが大切です。

タイトルの決め方については「【SEO対策】ページタイトルのクリック率を格段に上げる11のポイント!」で詳しく解説しています。

5.SEO対策を施した記事作成方法【執筆編】

SEO対策をした記事を作成するには手順があります。

手順を守って記事を作成することで、SEO対策として効果的な記事の作成が可能です。

記事の執筆には、本文を書く以外にもディスクリプションの作成・校正・コピペチェックなどの作業があります。

5-1.ディスクリプションを作成する

ディスクリプションとは、検索結果の画面でタイトルの下に表示される文章のことです。

記事の内容を要約した文章で、ユーザーに記事の内容を伝えることができます。

ユーザーは、タイトルとディスクリプションからその記事の内容を判断するため、タイトルと記事内容を反映させたディスクリプションを作成することがポイントです。

ディスクリプションに適した文字数は、パソコンで閲覧するには100~120文字、スマートフォンなら60~80文字前後が適しています。

しかし、表示されるディスクリプションの文字数は、少なくなる傾向にあるため、80文字前後で作成し重要な部分は前半に入れるとよいでしょう。

ディスクリプションについては「【プロ解説】ディスクリプションの『SEO効果あり』は嘘?正しい概念を解説」で詳しく解説しています。

5-2.導入文を作成する

記事を最後まで読んでもらうためには、続きを読みたくなるような導入文を作成することがポイントです。

ユーザーは導入文を読んだところで、その記事を読み進めるかを判断する傾向にあります。

そのため、記事の内容がユーザーにとって有益であることを導入文で伝える必要があります。

導入文を作成するうえで大切なことは、前半に結論やユーザーが最も欲しい情報を入れることです。

またユーザーが抱えている問題などに共感を示し、記事を最後まで読むことで解決のイメージが持てる内容にしましょう。

導入文作成のポイントは、下記の通りです。

- 導入文の役割は、見出しへ誘導すること

- 少し不安をあおるような表現を入れると、「読んだ方がよさそう!」という心理を引き出せる

- ダラダラと書かずに、わかりやすく端的に150文字~250文字ぐらいで書く

導入文の書き方については「魅力的な記事の導入文を書きたい!上手い導入文の書き方と例文解説!」で詳しく解説しています。

5-3.各見出しの文章を作成する

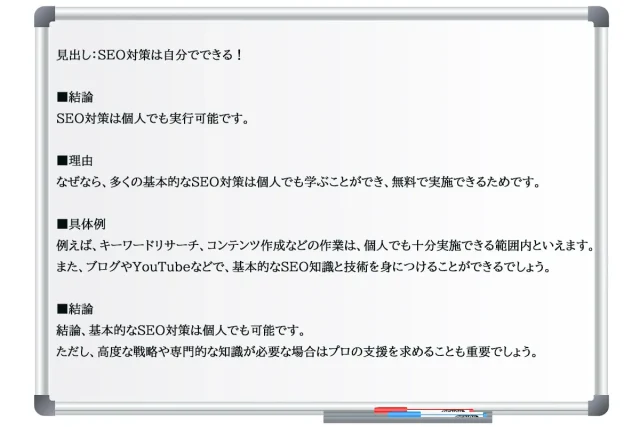

見出しを作成する際におすすめなのが「PREP法(プレップ法)」です。

「Point:結論」「Reason:理由」「Example:具体例」「Point:結論」の順で見出しを作成方法で、物事をわかりやすく伝えることができます。

PREP法の例は、下記の通りです。

以上のように「結論→理由→具体例→結論」の順で記事を作成することで、ユーザーが読みやすく理解しやすい記事が作成できます。

5-4.まとめを作成する

記事の最後は「まとめ」で締めくくります。

詳細な情報は各見出しで書いているため、まとめでは記事全体を包括する内容を書きます。

ユーザーが記事の内容をおさらいしやすいように、要点を端的に書くことがポイントです。

また商品の注文や、資料請求・問合せ・会員登録といったユーザーに求める行動も、まとめに記載します。

ユーザーに行動を求める文章を入れる場合は、自然に盛り込むようにすることがコツです。

目的に応じた文章を作成しましょう。

まとめの書き方については「記事の『まとめ』や『追記』の書き方のポイント」で詳しく解説しています。

5-5.記事の校正と校閲の実施

記事を書き終えたら校正と校閲を行います。

校正とは、誤字・脱字はもちろんのこと、文章や文脈に間違っている箇所があれば訂正する作業です。

同音異義語・表記ルールに沿って書かれているかなどをチェックします。

校閲とは、文章を読み込み、内容に矛盾がないか、事実と違う点はないかを確認する作業です。

校正も校閲も記事の品質を高く保ち、正確な情報を伝えるために、必ず必要な作業です。

誤字脱字のある文章や、記事内容が事実と異なっていては、ユーザーからの信頼を失うだけでなく、SEO対策の意味もなくなってしまいます。

記事を上位に表示させるためにも、校正と校閲はしっかり行いましょう。

校正と校閲に関しては「記事の校正と校閲ってなに?それぞれの役割の違いを紹介」で詳しく解説しています。

5-6.コピペチェックを実施する

コピペチェックとは、記事の内容がコピー&ペーストによって作られていないかをチェックする作業です。

他人が作った文章を無断で自分の記事に使った場合は「著作権の侵害」にあたります。

また、完全にコピペした内容でなくても、クローラーにコピペと疑われてしまうと、検索順位が下がる可能性があります。

コピペを意図して行わなくても、参考にしたサイトと内容が似ていると、クローラーにコピペと判断されてしまう危険があるため、コピペチェックは必ず行いましょう。

コピペチェックは無料ツールを使って行うことができます。

詳しくは「記事の文字数&コピペチェック!おすすめ無料コピペチェックツール紹介」で解説していますので、ぜひお読みください。

6.SEO対策を施した記事作成方法【リライト編】

リライトとは、既存記事を書き直す作業のことです。

SEO記事のリライトを行う目的は、SEO効果の向上にあります。

日付などの古くなった情報の更新、不足している情報の追加、誤った情報の削除なども含めた書き直し作業を実施しましょう。

「過去の記事に内容の似通ったものが存在する」「上位に表示されるもののクリック率が上がらない」といった場合はリライトを行うことで改善につなげられます。

リライトのやり方は「SEO対策の王道!リライトとは?記事上位化のやり方4ステップを解説」でも詳しく解説しています。

6-1.リライトする記事を選定する

はじめに、リライトする記事を選定しましょう。

対象になる記事は、下記の通りです。

- 古くなった情報が含まれている記事

- 検索順位が下がってきた記事

- ユーザーの滞在時間が短い記事

中でも、検索結果の11位から20位あたりの記事は、優先的にリライトするべきでしょう。

例えば、検索順位が「圏外」の記事は、検索意図を満たしていない可能性があるため、大幅なリライトが必要です。

しかし、検索結果の11位から20位あたりの記事は、ある程度、検索意図を満たしていると予測できるため、少しの修繕でリライトの効果が出る可能性があります。

したがって、比較的リライトの手間がかからない記事から取り掛かるようにするのがおすすめです。

6-2.課題・改善点を分析する

リライトの対象として選定した記事の、課題や改善点を分析しましょう。

例えば、上位表示されている記事と比較して内容が薄いという課題があれば、上位記事が紹介している内容と独自性のある内容を追加するなどの改善が必要です。

内部リンクが少ないことが課題であれば、改善策として内部リンクを設置しアクセスを促す文章を追加する対策が有効です。

クリック率が低いことが課題の場合は、タイトルとディスクリプションをリライトします。

狙った効果や目標数値を再確認し、課題点と改善点の分析を行うのがポイントです。

6-3.リライトを実施する

分析によって明らかになった課題に合わせて、記事をリライトします。

リライト方法は基本的に記事を作成する方法と同じです。

記事のリライトは、課題となっている部分を中心に行いましょう。

共起語や関連キーワードが使われているかの確認、対策キーワードがタイトルや見出しの前半に入っているかの確認、独自性があるかなどを意識しながらリライトします。

6-4.効果測定

記事をリライトしたら、効果測定も行いましょう。

効果測定の指標としては、アクセス数・検索順位・ページ滞在時間・クリック率などがあります。

検索順位が上がった場合、アクセス数はどう変わったか?

ページ滞在時間が長くなったかなどを確認しましょう。

効果測定ツールとしては「Googleアナリティクス」と「Googleサーチコンソール」が便利です。

記事の分析方法については「アクセス解析でSEO対策のPDCAを回して最強のサイトへ改善!」で詳しく解説しています。

7.SEO対策記事の書き方でおさえるべきポイント

SEO対策記事を書くにはおさえるべきポイントがあります。

文字数・キーワードを入れる箇所・表記揺れをなくすなどです。

ポイントをおさえた書き方で記事を作成することが、SEO対策には大切です。

7-1.文字数とSEO記事の関係性を理解する

SEO対策記事の作成において、文字数とSEO記事の関係性を理解することが重要です。

文字数が多いとSEOに有利といわれていますが、実際は網羅性の方が重要となります。

例えば、特定のキーワードに関する詳細な解説を提供する記事は、必然的に文字数が多くなり、それがSEOに有利に働く可能性があります。

しかし、内容が薄くただ文字数を増やすだけの記事は、SEO的にほとんど意味はありません。

検索エンジンは、ユーザーに価値を提供する内容を重視してランキングを決定するため、単に文字数が多いだけではSEOの効果は期待できないためです。

結論、文字数とSEO記事の関係性を理解し、網羅性を意識して質の高い内容を提供することが、SEO対策記事の書き方において重要なポイントといえます。

SEOと文字数の関係は「SEO対策記事での文字数の正解は?リサーチ方法や記事作成のコツも解説!」で詳しく解説しています。

7-2.本文にキーワードを入れる

SEO記事を作成する際には本文中にも対策キーワードを入れましょう。

タイトルや見出し以外にもキーワードを入れることで、クローラーが記事の内容を判断しやすくなるためです。

注意点としては、キーワードを不自然に詰め込まないことです。

不自然にキーワードを詰め込みすぎるとGoogleからスパム行為と判断されかねません。

また、キーワードが不自然に詰め込まれていると、ユーザーが読みにくくなり離脱につながる可能性もあります。

あくまでも自然に、読みやすい形でキーワードを入れることがポイントです。

7-3.目次を設定し内容を把握しやすくする

SEO記事を作成する際は、目次を設定しましょう。

目次の設定はユーザーの利便性からも重要です。

記事の冒頭に目次を設定することで、ユーザーが記事の内容を把握しやすくなります。

目次設定は直接SEOに影響しませんが、ユーザビリティの観点から、結果的にGoogleの評価につながるため大切なポイントです。

また、見出しが多く目次が長くなるようであれば、目次の閉じ開きができるようにしておきましょう。

目次の閉じ開きができることでユーザーが必要に応じて目次を確認できるため、ユーザビリティの向上につながります。

目次については「記事の目次にSEO効果はなし!それでも設置がおすすめな5つの理由」で詳しく解説しています。

7-4.代名詞を使用しない

SEO記事では代名詞の使用を避けることもポイントです。

「これ」「あれ」「それ」「どれ」といった代名詞の意味をクローラーは理解できません。

人間が文章を読む場合は、前後の文脈から代名詞が何を指すのかを理解できますが、クローラーはひとつの単語として判断します。

そのため、キーワードや名詞をしっかりと入れる必要があります。

クローラーに記事の内容を正確に判断してもらうためにも、代名詞は使わないようにしましょう。

7-5.表記ゆれ対策を実施する

SEO記事の作成にあたっては「表記ゆれ」にも注意します。

表記ゆれとは、ひとつの文章の中で同じ意味の単語の表記にバラつきがあることです。

例えば、文章の前半で「Web」と表記していたものが、後半になると「ウェブ」と表記されている状態です。

表記ゆれがあるとユーザーが読みにくくなるため、同じ意味の単語は表記を統一しましょう。

8.記事を書いた後のSEO対策も重要

SEO対策における記事作成では、記事を書いただけで終わりではありません。

SEO記事を書き終わった後にも、大事なSEO対策があります。

ユーザーが内容を理解しやすいように対策することがポイントです。

画像や動画を挿入・クローラーが画像や動画を認識できるようにタグを設定する・内部リンクの設置は適切かなどをチェックします。

8-1.画像や動画を含める

SEO記事に画像や動画を挿入することで、ユーザーの理解を助けることができます。

ユーザーがテキストだけでは内容を理解しづらいと感じても、画像や動画があれば記事の内容を理解しやすくなるでしょう。

特に、オリジナルの画像や動画を独自に撮影して記事に挿入することはSEO対策としても有効です。

Googleでは検索結果に表示するための技術要件は、画像にも適用されると公表しています。

そのため、画像や動画を記事に入れることは、ユーザーにとってもSEO対策としても大事なポイントといえます。

画像の選び方については「記事に最適な『画像』の選び方!おすすめフリー・有料画像サイト8選」で詳しく解説しています。

8-2.画像にaltタグを設定する

SEO記事に画像を挿入する場合、画像にalt(オルト)タグを設定しましょう。

altタグは、画像について説明するHTMLコードのことです。

「代替えテキスト」とも呼ばれ、画像が表示されない場合でもどのような画像かをユーザーに伝えることができます。

また、検索エンジンは画像そのものを認識できないため、altタグのテキスト情報で内容を認識させる必要があります。

altタグはキーワードを意識して適切に設定することがポイントです。

altタグの設定方法については「SEO対策に効果的な『altタグ』の設定方法を簡単解説」で詳しく解説しています。

8-3.内部リンクの構築の見直しをする

SEO記事を作成したら、内部リンクについても見直しをしましょう。

内部リンクとは、サイト内のページ同士をつなぐリンクのことです。

同一サイトに関連する情報があればそのページを参照できるようにリンクを設置します。

内部リンクが最適化されると、クローラビリティが高まりインデックスされやすくなります。

注意点としては、記事の内容と関連性の低い内部リンクを設置しないようにすることです。

ユーザーを困惑させることになり、ユーザビリティを下げることにつながりかねません。

内部リンクの見直しを行う際は、記事の内容と関連性の高い内部を設定することがポイントです。

内部リンクについては「内部リンクとは?SEOを意識した5つの最適化方法を解説!」で詳しく解説しています。

9.SEO記事作成が難しい場合は代行サービスがおすすめ

「SEO対策をした記事を実際に作成するのは難しそう」

「SEO対策がされた記事の作成には知識と経験が必要なのでは?」

SEO対策を施した記事は、ポイントや手順がわかっていれば作成することは可能です。

しかし、作成方法がわかっても知識と経験がない場合、記事作成は難しいかもしれません。

自社で作成できない場合は、代行業者に依頼すれば作成してもらえるので検討してみてはいかがでしょうか。

SEO対策を施した記事作成を外注したい場合は、豊富な実績を持つ「記事作成代行Pro」にぜひご相談ください。

9-1.SEO記事作成の代行費用相場

SEO記事の作成を代行会社に依頼する場合、外注にかかる費用が気になるところです。

SEO対策として記事作成を行うことを「コンテンツSEO」と呼び、良質なコンテンツを作成してサイトへの流入増加を狙う施策を指します。

コンテンツSEOにかかる費用は、10万円~30万円 が目安となりますが、文字単価や記事数によって変動すると覚えておきましょう。

例えば「記事作成代行Pro」では、記事作成のみのシンプルプラン、記事作成に加えて画像挿入やWordPress入稿作業まで対応したプラチナプランなど、お客様の目的に合わせたプランを用意しております。

外注費用については「【事例付】SEO対策の外注費用相場を徹底解説!業者の選び方や注意点も紹介」で詳しく解説しています。

10.まとめ

SEO対策のための記事を作成するには、Googleの評価基準である「E-E-A-T」に沿った記事にすることが重要です。

経験や独自性を含んだ、専門性の高い記事であればユーザーにとって有益であるといえます。

また、記事の作成には準備が必要です。

記事作成の前に検索上位表示される記事の調査を行うことで、ユーザーの検索意図を読み取ることができます。

検索意図を理解したうえで記事を作成することで、ユーザーニーズを満たす記事にすることが可能です。

対策キーワードの検索ボリュームや関連キーワードなども調べて、記事に組み込むとよいでしょう。

記事作成の段階では、ターゲットやペルソナを設定し、記事のゴールを決めてから作成に取りかかるといった手順をふむことで、記事の作成がしやすくなります。

SEO対策がされた記事を作成するには手間と時間が必要です。

自社での対応が難しい場合は、「記事作成代行Pro」のようなプロに依頼するのも賢い選択かもしれません。

関連記事

-

2024.01.18

もう迷わない!見出しタグ(hタグ)とは?SEO効果と設定方法を具体例で紹介

「見出しタグを適切に設定できているか不安」 「そもそも見出しタグの役割がよく分からない」 上記のような悩み・不安を抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか? 見出しタグは、単に文章の見た目を整えるだけでなく、検索エンジンにコンテンツの内容を伝え、ユーザーの利便性を高める効果があります。 この記事では、見出しタグの基本的な定義・SEO効果・正しい設定方法・効果的な使い方、設定する際の注意点まで …

- 記事の書き方

-

2023.09.01

【プロ直伝】記事作成おすすめツール19選!ジャンル別に紹介

九段さん 最近ブログを始めたんですが、記事の執筆って思ったより難しいですね。キーワード選びや言葉選びがなかなか大変です・・・。 記事Pro スタッフ 同じような悩みを抱えている方は多いようです。そんな時は「記事作成ツール」を利用してみてはいかがでしょうか?記事作成ツールは執筆をさまざまなアングルからサポートしてくれるツールです。種類が多く、九段さんもきっと気に入ると思いますよ。 九段さん 具体的に …

- 記事の書き方