記事の「校正」と「校閲」ってなに?それぞれの役割の違いを紹介

- 公開日:2021.03.31

- 更新日:2024.05.27

- 記事の書き方

スタッフ

スタッフ

目次

1.記事の校正と校閲の違いとは?

スタッフ

その上で、記事の校正と校閲の違いをご紹介します。

1-1.校正とは

スタッフ

校正とは、元の原稿やその修正した内容を比較して、文章表現上の間違いを探し、訂正する作業です。

文章の内容はあまり重視せず、誤字脱字や送り仮名などの間違いや、表記ミスなどをなくしていくのが主な作業です。

スタッフ

パソコンで作成した文章には、漢字の変換ミスや、同じ読みだけど違う意味の言葉、いわゆる同音異義語などもよく発生しますから、それらもチェックします。

また、表現の統一ルールなど、原稿を作成する上であらかじめ決められたルールを守っているかという点も、チェックの対象になりますね。

スタッフ

1-2.校閲とは

スタッフ

スタッフ

校正が文字や文章を記載する上でのルールをチェックする作業なら、校閲は書かれている内容が正しいかどうかをチェックする作業です。

具体的には、文章表現に誤りがないか、文章の内容や主張に矛盾が生じていないかといった、文章を読んでいておかしい点はないかを調べていくほか、紹介している人物や社名・施設などの固有名詞やデータに間違いがないかを調べていきます。

スタッフ

1-3.記事の校正と校閲の違い

スタッフ

【校正と校閲の違い】

- 校正 → 文章を作成する上で発生するミスを探し、修正する

- 校閲 → 文章の表現や、文章の中にある情報の間違いを探し、修正する

一見すると同じように見えるけど、どちらも重要な作業なんですね。

スタッフ

校正も校閲も、記事の品質を高く保ち、正確な情報を伝えるために、必ず行わなくてはならない作業なんです。

どんなに優れた内容のコンテンツでも、明らかな誤字脱字や文章の矛盾があれば、それだけで読者からの信頼を失います。

記事の内容の信ぴょう性や、読者からの信頼を失えば、どんなにSEO対策をしていても意味がありません。

アクセス数や読者数を増やすためには重要な要素なんですね。

スタッフ

ブログ記事を検索上位に表示させたいのであれば、しっかり校正と校閲を行うことも重要ですよ。

2.記事校正のやり方

スタッフ

基本のやり方と、校正時のチェックポイントをお話ししますね。

2-1.基本は素読みでチェックしていく

スタッフ

文章の内容を意識せず、文字をそのまま読んでいく方法ですね。

文字を読み、誤字脱字などの校正時のチェックポイントに引っ掛かる内容があれば修正します。

スタッフ

おっしゃる通り、校正は素読みで確認するだけではありません。

また、その素読みも工夫を加えながら行っている方もいます。

【校正の確認方法】

- 突き合わせ … 元の原稿と試し刷りを確認して、間違いやずれを確認する

- 赤字照合 … ライターや編集者、校正者などから指摘を受けた修正箇所を中心に、原稿や修正した文章が正しい状態になっているかを確認する

スタッフ

ブログ記事などの場合は、素読みでの確認が多いですが、人によってはあえて文章の最後から逆に読んでいく人もいるんですよ。

文章を頭から読むよりも、修正箇所に気がつきやすくなるそうです。

2-2.校正のチェックポイント

スタッフ

校正の際は、先程お伝えした方法を行いながら、以下のチェックポイントに引っかからないかを確認してください。

2-2-1.誤字脱字をはじめとした表記や意味などの間違い

スタッフ

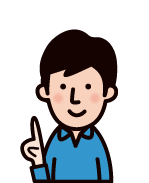

【文字の間違いや抜け、表現や意味の間違い】

- 誤字脱字

- 漢字表記

- 同音異義語

- 漢字の送り仮名の間違い

- 助詞やてにをはの間違い

文の引用:「人間失格」太宰治著

スタッフ

間違いの中でも比較的よくある間違いで、目立ちやすい間違いでもあります。

だからこそ、これらの修正ができていない記事は低い評価を受けるんです。

単純な間違いですが、校正の際は修正の抜けを作らないよう注意してください。

スタッフ

心配なら、辞書を活用するといいですよ。

2-2-2.表記ルールの間違い

スタッフ

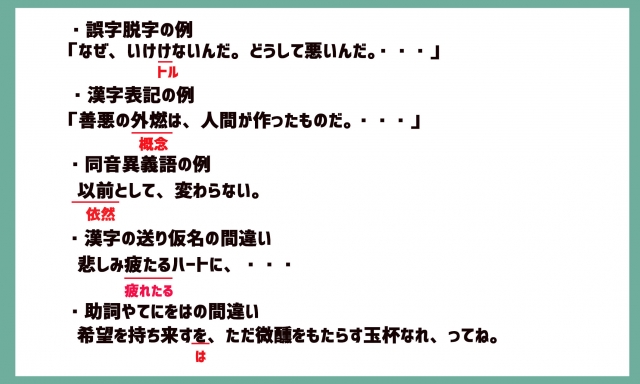

表記ルールはブログやメディア媒体が決めた、情報を記載する際のルールです。

複数のライターに記事作成を依頼していた場合、表記ルールを決めておかないと記事内の数字や単位表現などがバラバラになります。

ここもちゃんと守れているかどうか、確認してくださいね。

スタッフ

表記ルールは数字や単位の書き方だけでなく、以下の要素もチェックする必要があります。

【表記ルールをチェックする時に見る要素】

- 文体が記事内はもちろん、そのほかの記事と統一されているか

- 英数字の半角・全角が統一されているか、またはそのルールが守られているか

- 約物(カッコや!、?など)の半角・全角が統一されているか、またはそのルールが守られているか

- カッコや句読点の位置が統一されているか、またはそのルールが守られているか

- 数字や単位表現が統一されているか、またはそのルールが守られているか

- 漢字の閉じ開きが統一されているか、またはそのルールが守られているか

このほか、3点リーダーや機種依存文字の使用など、いろいろなポイントをチェックする必要があります。

表記ルールは記事や掲載メディアによって違うため、校正する前に確認しておきましょう。

スタッフ

多くの場合、一つで使わず「……」と2つ使うのがルールなのですが、記事やメディアによっては1つだけで済ませたり、そもそも使用を禁止している場合があります。

スタッフ

これらの機種依存文字、または環境依存文字とよばれるものは、スマホやパソコンによっては文字化けしたり、表示できなかったりする場合があります。

これを避けるために、統一ルールで使用を禁止している場合が多いです。

当然、例外もありますから、それも含めて確認する必要があるということですね。

スタッフ

ここも忘れずチェックしてくださいね。

2-2-3.形式の設定間違い

スタッフ

スタッフ

以下のようなミスがないかチェックし、修正していきます。

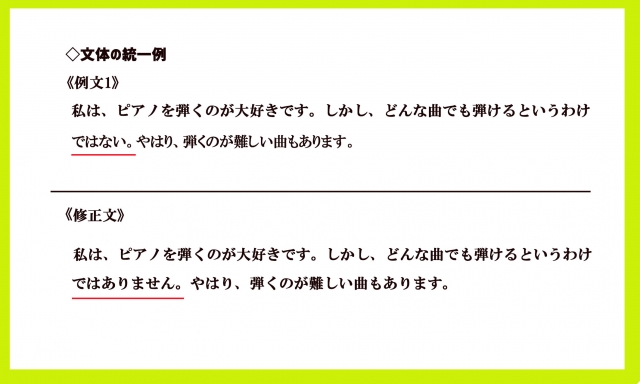

【形式の設定で起こる間違い】

- 目次と見出しのリンクが間違っている

- リンクや引用先の内容、リンク・引用元のURLが間違っている

- 記事の書式設定が間違っている

- 記事に挿入する画像や図の内容や設定が間違っている

スタッフ

これもまた、校正の段階で修正していきます。

この4つのポイントをチェックして、間違いを全て修正したら記事校閲に移ります。

3.記事校閲のやり方

スタッフ

しかし、校正の時とはまた違った方法で読み、チェックをしていくんです。

校閲のやり方とチェックポイントをお伝えしますね。

3-1.文章を調べながら読んでいくのが基本の方法

スタッフ

辞書などと文章を照らし合わせて内容を確認する場合もあれば、公式サイトやデータの情報と文章を確認する場合もあります。

校閲する文章によって、調べる内容やチェックポイントも微妙に変わっていくんですよ。

スタッフ

でも、ここで面倒くさいからといってチェックを怠ると、文章の正確性が低下してしまい、読者を離脱させる結果につながります。

3-2.校閲のチェックポイント

スタッフ

少々チェックする内容が多いですが、どれも重要なポイントです。

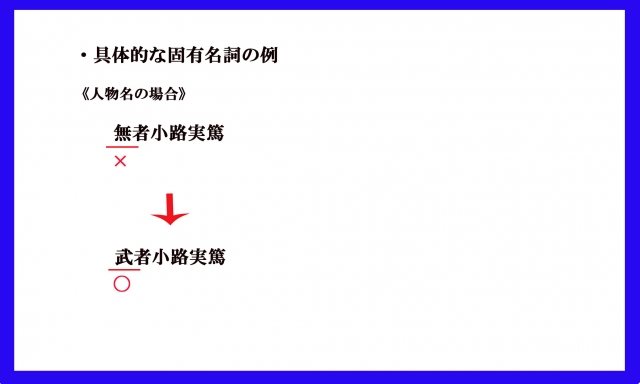

3-2-1.固有名詞の間違い

スタッフ

文章の中に固有名詞がある場合、固有名詞に誤りがないかを確認します。

具体的には、以下の内容において、記載間違いがないかをチェックしていきます。

【チェックポイントになる固有名詞】

- 人物

- 社名

- 建物土地・国の名前

- グループや団体名

スタッフ

この確認の際、注意したいのが固有名詞の表記間違いです。

漢字やひらがな、英数字などの間違いがあってもいけませんから、ここも確認する必要があります。

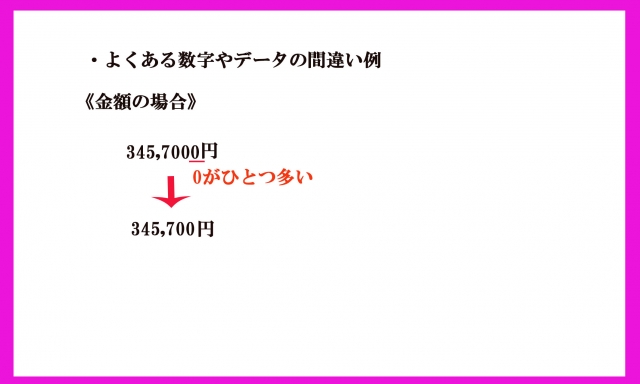

3-2-2.数字やデータの間違い

スタッフ

【よくある数字やデータ】

- 金額

- 速度や距離

- 長さや重さ

- 年代や日付

- 時間や年齢

スタッフ

数字やデータを校閲していく場合、情報元となる資料と文章を見比べながら確認していきます。

数字のけた・位置まで、正確に確認しなくてはなりません。

スタッフ

数字やデータの間違いは、読者の離脱はもちろん、それ以上の事態を呼び起こす可能性があるんです。

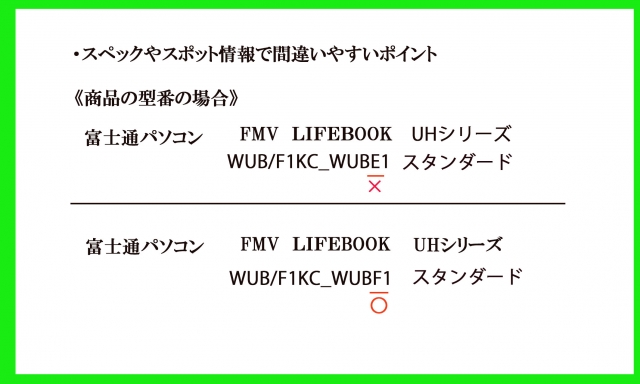

3-2-3.スペックやスポット情報の間違い

スタッフ

商品などのスペックや、スポット情報の間違いも、同じような事態を引き起こしかねない、重要なポイントです。

スタッフ

スペックやスポット情報の間違いでよくあるのが、以下のような内容です。

【スペックやスポット情報で間違いやすいポイント】

- 商品の型番

- メーカーやスポットの名称

- 商品のカラー展開やサイズ

- スポットの住所やアクセス情報

- 電話番号などの問い合わせ先

- 営業時間や問い合わせ可能時間

- 商品販売ページや公式サイトのURL

スタッフ

文章中で紹介している商品のスペックやスポット情報によって、確認する内容は変わっていきます。

スタッフ

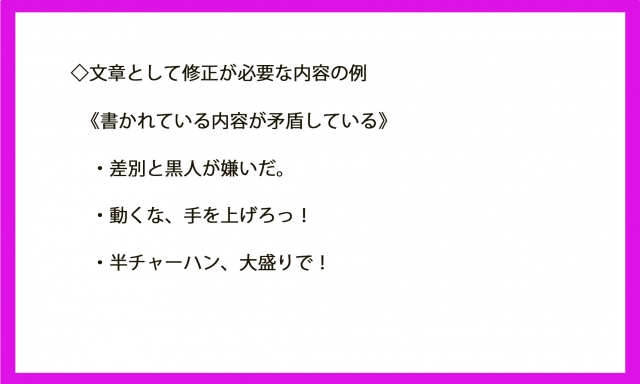

3-2-4.記事内容の矛盾の有無

スタッフ

校閲は校正の様に間違いだけを見るわけではありません。

文章として成立しない、矛盾のある部分についても修正を入れていきます。

スタッフ

【文章として修正が必要な内容】

- 記事の内容が矛盾している(前半と後半で主張が異なるなど)

- 事実と異なる内容が記載されている(もう閉店した店を現在もあるように記載するなど)

引用:美女が書く笑えるブログ

スタッフ

内容によっては、実際に資料やデータを調べる必要がありますよね。

スタッフ

記載されている情報の裏を取るために、クロスチェックなどを行う場合もあります。

3-2-5.文章表現の間違い

文章表現の間違いも注意が必要です。

以下のような内容があれば、修正しなくてはなりません。

スタッフ

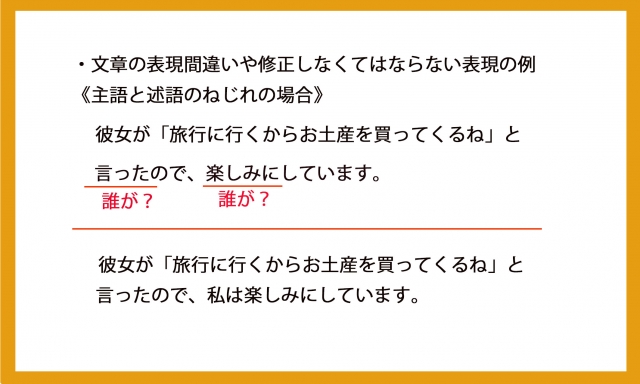

【文章の表現間違いや、修正しなくてはならない表現】

- 主語と述語のねじれ

- 文頭や文末、文節の重複表現や二重表現

- 敬語の誤り

- 差別用語の仕様や、差別的な表現など、差別を助長させる内容

- 人を不快にさせる表現

引用:新しい文章力の教室 唐木元著から抜粋

下の方にある、人を不快にさせる表現って、どういう基準で気を付けたらいいんでしょう。

記事の内容によっては、ハードな内容や、不快な内容を取り扱わなければならない場合がありますよね。

映画や漫画の紹介やつらい内容の事件を紹介するときは、どうしたらいいんでしょう。

スタッフ

ハードな内容のフィクションを取り扱ったり、情報を紹介したりする場合は、必要以上に読者を不快にさせないことを意識して校閲を行いましょう。

余計な内容で読者を不快にさせないようにしようということです。

記事に必要ない表現や、過激すぎる表現をさけるんですね。

関連記事:「【初心者でも良質なブログ記事が書ける!】10の書き方のコツとは」

4.記事の校正や校閲におすすめのツール

スタッフ

無理もないと思います。

でも、ある程度簡単にする方法があるんです。

スタッフ

ご紹介しますね。

4-1.無料のおすすめ校正ツール

スタッフ

誤字脱字などの単純なミスでしたら、これらの校正ツールを使えば、自動でできますよ。

まずは無料の校正ツールからです。

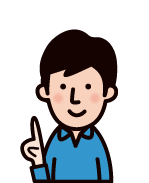

そういえば、Wordには校閲機能がありましたね……。

スタッフ

とはいえ、Wordは主に文章を作ることに特化したソフトですから、限界があります。

検出できる誤りの多くは、明らかにおかしいことが分かるような内容のみです。

人間が読んでいておかしいと感じるようなところは、校閲からスルーされていることも多いんです。

無料ツールの場合、ほとんどあてにならないと思っていいでしょう。

最終的に、人の目によるチェックは必須です。

本当にある程度の修正しか、できないんですね。

スタッフ

文章として明らかにおかしい場合、これですぐに気づけます。

データなど突き合わせての確認が必要な内容が多いときは、記事をプリントアウトして確認するとやりやすいです。

結局、人間の目による確認が必要なのか……。

4-2.有料のおすすめ校正ツール

スタッフ

スタッフ

スタッフ

スタッフ

このほかにもいろいろな企業が有料校正ツールを出しています。

校正や校閲の手間をできるだけ省きたいなら、有料ツールの活用をおすすめです。

しかし、それでも確認できる内容には限界があります。

有料ツールでも、最終的には人の目によるチェックが必要なのは変わりません。

ツールは間違いや表記ゆれを発見する時間を短縮することはできますが、完全に校正や校閲を任せることはできません。

スタッフ

「記事作成代行Pro」では記事の校正や校閲を行っていますが、校正だけでも1記事につき1~2時間は確実にかかります。

場合によっては、3~4時間かかることもありますよ。

これに加えて校閲も行うとなると、1記事に1日のほとんどの時間を費やすこともあります。

校正と校閲は、人の目による確認が必要であるために、とても時間がかかる作業なんです。

関連記事:「記事作成の外注先比較!おすすめ業者の見極め方を徹底解説」

5.高品質な校正や校閲を施した記事が必要なら「記事作成代行Pro」

しかも、ちゃんとした校正や校閲をするには、知識や経験も必要になりますよね。

自分でできるか不安になってきました。

スタッフ

記事の校正や校閲もそうです。

いっそのこと、記事作成から校正・校閲をプロに頼んでしまえばいいんです。

「記事作成代行Pro」では、お客様との打ち合わせや記事の構成を考える「ディレクター」と、記事を作成する「ライター」、ライターの作成した記事を校正・校閲する「校閲者」の3人体制でお客様のご依頼にあたっています。

この3名で1つの記事を作成するからこそ、高品質な記事を提供できるんです。

スタッフ

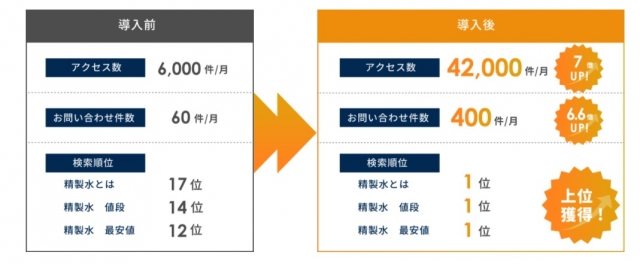

内容の品質はもちろん、検索順位を上げ、アクセス数を増やすという点でも、優れた実績を築いています。

詳しくはこちら…「記事作成代行Proの実績」

今ならお得に記事を依頼できるキャンペーンも行っています。

高品質な記事をお求めなら、ぜひ「記事作成代行Pro」にお任せください!

6.まとめ

校正と校閲は、記事の品質を保ち、情報を正確に伝えるには必要不可欠な作業です。

校正は主に文字の間違いを、校閲は文章の間違いを修正していきます。

両方の違いをとらえて、正しく丁寧に取りかかりましょう。

「記事作成代行Pro」では、記事の作成から校正・校閲までをプロの目と作業で行っています。

プロの目で校正と校閲を行った高品質な記事をご希望の方は、ぜひご相談ください。

関連記事

-

2024.01.18

SEO対策の見出しタグとは【書き方や作成に役立つツールも紹介】

コンテンツを作成する際、見出しは適切に設置できているでしょうか? SEO対策において見出しはたいへん重要です。 見出しを付けることで、検索エンジンとユーザーに本文の内容を正しく伝えることができます。 九段さん 見出しってどうやって付ければいいのでしょうか? 記事Pro スタッフ 見出しは「見出しタグ」というタグを用いて付けます。付け方にはルールがあるため、ルール通りに付けることが重要です。 この記 …

- 記事の書き方

-

2023.09.01

【プロ直伝】記事作成おすすめツール19選!ジャンル別に紹介

九段さん 最近ブログを始めたんですが、記事の執筆って思ったより難しいですね。キーワード選びや言葉選びがなかなか大変です・・・。 記事Pro スタッフ 同じような悩みを抱えている方は多いようです。そんな時は「記事作成ツール」を利用してみてはいかがでしょうか?記事作成ツールは執筆をさまざまなアングルからサポートしてくれるツールです。種類が多く、九段さんもきっと気に入ると思いますよ。 九段さん 具体的に …

- 記事の書き方