【初心者向け】ディスクリプションとは?SEO対策としての効果を高める書き方と設定方法

- 公開日:2023.09.15

- 更新日:2025.03.17

- SEOライティング

-

田端 健一

株式会社BRIDGEA 代表

-

- 通信業界の営業に10年携わり、多くの商品で営業成績日本一を獲得

- 独立して「記事作成代行Pro」を運営

- 「コンテンツマーケティング」や「コンテンツSEO」「記事作成代行」を行なっています。

- 多くのお客様サイトを上位表示に成功。今ではリピート案件多数

検索結果に表示されるWebサイトの紹介文であるディスクリプションは、SEO対策においてクリック率(CTR)に大きく影響する重要な要素です。

この記事では、SEO対策の初心者の方に向けて、ディスクリプションの基本的な定義・SEO対策における効果・具体的な書き方・設定方法などを網羅的に解説します。

この記事を読めば、ディスクリプションを最適化し、Webサイトへの集客を増やせるようになります。

ぜひ参考にしてください。

目次

1.ディスクリプションとは?SEOにおける役割と重要性

最初にディスクリプションの定義・SEOにおける役割・重要性について解説します。

基本のポイントを理解しておきましょう。

1-1. ディスクリプションとは?

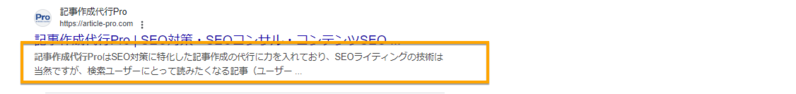

ディスクリプションは検索エンジンの検索結果ページに表示されるWebページの概要を説明する短い文章です。

実際の検索結果画面だと、上記の枠で囲った部分がディスクリプションに該当します。

ユーザーは、検索結果に表示されたタイトルとディスクリプションを見て、Webサイト内にどのような情報が掲載されているかを判断します。

ディスクリプションに適切な情報を掲載することで、検索ユーザーにWebサイトの内容を効果的に伝え、クリック率を向上させることが可能です。

ディスクリプションの役割を理解し、SEO対策を進めていきましょう。

1-2. SEOにおけるディスクリプションの影響

ディスクリプションは、検索順位に直接的な影響はありません。

しかし、ディスクリプションの内容がクリック率(CTR)に大きく影響し、間接的に検索順位の変動にも影響することがあります。

なぜなら、アクセス数は検索順位からの評価基準の一つだからです。

また、ディスクリプションはWebサイトのブランディングにも影響します。

ユーザーにWebサイトの価値や特徴を効果的に伝えることで、競合サイトとの差別化を図り、ブランドイメージを向上させることが可能です。

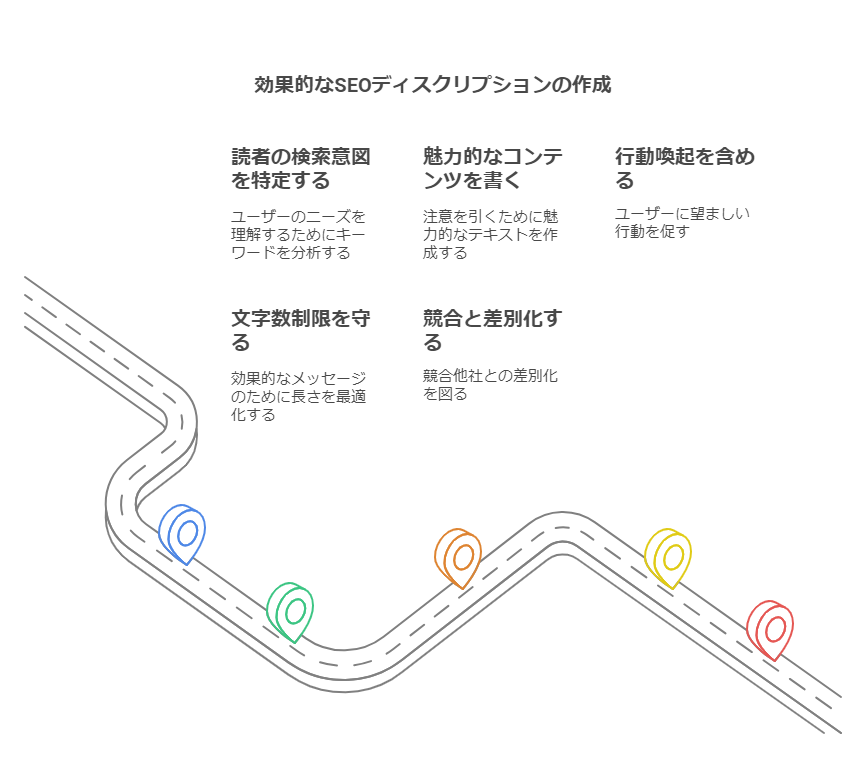

2. クリック率を上げる!効果的なディスクリプションの書き方【5つのコツ】

ディスクリプションは、検索結果でユーザーの目に留まり、クリックを促すための重要な要素です。

適切なディスクリプションを作成することで、Webサイトへのアクセス数を増やし、SEO対策としての効果を高められます。

この章では、クリック率を向上させるための効果的なディスクリプションの書き方に関する5つのコツをまとめました。

これらのコツを参考に、魅力的で効果的なディスクリプションを作成し、検索ユーザーの関心を惹きつけましょう。

2-1. 読者の検索意図を捉えたキーワードを含める

ディスクリプションには、ユーザーが検索に使用するキーワードを含めることが重要です。

キーワードを含めることで、検索エンジンにWebページの内容を正確に伝えるとともに、ユーザーに「自分の求めている情報がある」と感じさせられます。

ディスクリプションに検索キーワードが設定されている場合は、太字で強調表示されます。

ユーザーが知りたい情報が強調されるため、サイトの流入を増やすためにも効果的です。

さらに、ディスクリプションの前半にキーワードを配置することで、強調したいキーワードをより目立たせられます。

ただし、キーワードを不自然に詰め込むと、ユーザーに不快感を与え、逆効果になる可能性があるため、注意が必要です。

検索意図については、以下で詳しく解説しています。

こちらの記事もチェック

2-2. 読者の目を引く魅力的な文章を作成

ディスクリプションは、ユーザーの目を引く魅力的な文章でなければなりません。

具体的な数字や強い言葉を使うことで、ユーザーの興味を引き、クリックを促せます。

例えば、「〇〇の方法を5ステップで解説!」(解説記事の場合)や「〇〇が〇〇%OFF!」(ECサイトの場合)など、具体的な数字やお得な情報を盛り込むと効果的です。

また、「〇〇必見!」「〇〇の決定版!」など、強い言葉を使うことも有効です。

魅力的な文章の書き方は、以下で詳しく解説しています。

こちらの記事もチェック

2-3. 具体的な行動喚起(CTA)を入れる

ディスクリプションには、「詳細はこちら」「今すぐ確認」など、具体的な行動喚起(CTA)を入れるとより効果的です。

CTAは、ユーザーに次のアクションを促し、Webサイトへの誘導をスムーズにします。

効果的にCTAを設置するなら、文末への設置が効果的です。

ただし、CTAが多すぎると、ユーザーに不快感を与え、逆効果にもなりかねないため注意しましょう。

2-4. 文字数制限を守る(全角60~120字程度)

ディスクリプションには理想的な文字数があります。

具体的には、全角60~120文字です。

根拠となるのは、表示可能文字数(PCでは100~120文字程度、スマートフォンでは60文字程度)です。

文字数制限を超えた部分は検索結果画面で表示されないため、メインで狙うキーワードなどの重要な情報は、前半に記述しましょう。

文字数をカウントしてくれるツールなどを活用すると便利です。

具体的には、以下の無料ツールが利用できます。

また、Microsoft WordやGoogleドキュメントなどの文書作成ツールでも文字数をカウントできます。

2-5. 競合サイトとの差別化を図る

ディスクリプションを作成する際は、競合サイトのディスクリプションを調査し、差別化を図ることも重要です。

競合サイトのディスクリプションを参考に、自社サイトの独自性や強みを強調しましょう。

例えば、競合サイトが商品の特徴を説明している場合は、自社サイトでは具体的な活用シーンやユーザーのメリットを記述するなど、異なる視点からアプローチすると効果的です。

3.実例|クリック率アップに直結するディスクリプション

この章では、クリック率アップに直結するディスクリプションの実例をご紹介します。

早速具体例から見ていきましょう。

記事のディスクリプションを作成する場合のディスクリプションの例は次のとおりです。

- 実例1(キーワード:クリック率 アップ):ブログ記事のクリック率アップに課題を感じている企業の担当者様必見。本記事ではブログ記事のクリック率を高める10の手法をデータや実例にもとづいて解説しています。ホームページからの集客アップにぜひ役立ててください。

- 実例2(キーワード:ディスクリプション 書き方):本記事では、SEO記事のディスクリプションの書き方について、専門の記事作成代行業者の視点で解説しています。実践的な内容となっているため、企業のブログ記事担当者さまやWebライターとして記事の執筆を担当している方はぜひ参考にしてください。

上記のディスクリプションに共通する点は、2点あります。

1点目は、記事の結論を伝えることです。

実例1では「クリック率を高める10の手法を解説」の部分、実例2では「ディスクリプションの書き方について、専門業者の視点で解説」の部分が記事の結論に該当します。

ポイントは、結論が記事を読むメリット(=ベネフィット)に直結していることです。

「この記事を読むことで、〇〇の情報を得られるため、最終的に□□というよい結果が得られる」ということを伝えると、読者に「記事を読みたい」と思わせられます。

2点目は、ターゲット像への呼びかけをすることです。

インターネット上の多数の情報から読者を惹きつけるに、誰に向けての記事なのかをディスクリプションで明記すると効果的です。

実例1では「ブログ記事のクリック率アップに課題を感じている企業の担当者様必見」の部分、実例2では「企業のブログ担当者さまやWebライターと記事の執筆を担当している方はぜひ参考にしてください」の部分がターゲット像へ呼びかけている部分です。

4. ディスクリプションの設定・変更方法【WordPress/HTML】

ディスクリプションは、Webサイトの管理画面やHTMLソースコードから設定・変更できます。

この章では、WordPressとHTMLでの設定方法を具体的に解説します。

4-1. WordPressでのディスクリプション設定方法

WordPressでディスクリプションを設定する最も簡単な方法は、プラグインを利用することです。

「YoastSEO」や「AllinOneSEOPack」などのプラグインをインストールし、有効化すると、各投稿ページでディスクリプションを編集できるようになります。

プラグインをインストールしたら、各投稿ページの編集画面の下部にある「YoastSEO」または「AllinOneSEOPack」のメタボックスで、ディスクリプションを入力します。

入力欄にディスクリプションに記載する文章を入力し、保存すれば設定完了です。

YoastSEOの設定画面イメージ図

+————————————————-+

|記事タイトル|

+————————————————-+

|本文|

|…|

+————————————————-+

|YoastSEO|

+————————————————-+

|[]フォーカスキーフレーズ|

|[]SEOタイトル|

|[ここにディスクリプションを記述]スニペットプレビュー|

+————————————————-+

4-2. HTMLでのディスクリプション設定方法(metadescriptionタグ)

HTMLでディスクリプションを設定する場合は、<head>タグ内に<metaname=”description”content=”ここに記述”>タグを追加します。

HTML

<!DOCTYPEhtml>

<html>

<head>

<title>ページタイトル</title>

<metaname=”description”content=”ここにディスクリプションを記述”>

</head>

<body>

…

</body>

</html>

<metaname=”description”content=”ここに記述”>のcontent=””の部分に、文章を入力します。

HTMLを直接編集する場合は、文字コードや改行コードに注意し、正しく記述するようにしましょう。

5. (プロンプトあり)ディスクリプション最適化に役立つAIツール

ディスクリプションは、AIツールを利用すると手軽かつ効果的に作成できます。

この章では、生成AIを活用したディスクリプションの作成方法について解説します。

5-1. 使用する生成AI

ディスクリプションを使用して生成AIを使用する場合は、ChatGPTやGoogle Geminiなどの汎用生成AIを使用すると便利です。

汎用生成AIとは、特定の用途に限定していない、幅広く利用できるAIツールのことです。

これらの生成AIでは、ディスクリプションの文字数や目的を明確に指定すれば、欲する回答を得られる確率が高まります。

無料プランと有料プランが展開されている場合、まずは無料プランを試したうえで、必要に応じて有料プランの契約を検討しましょう。

5-2.生成AIを活用したディスクリプションの作成手順

生成AIを活用したディスクリプションの作成手順は、以下のとおりです。

- 生成AIにディスクリプションを作成したい記事のタイトルや本文などの情報を記憶させる(検索窓にコピペで貼りつけて、「内容を記憶してください」と記載する)

- 生成AIに、狙っているメインキーワードや記事のターゲットを伝える(例:狙っているキーワード:アクセスアップ 方法/ターゲット像:企業の担当者)

- 生成AIに次の指示を与える (※ 上記の文章のディスクリプションを100~120文字程度で作成してください。ターゲット像への呼びかけと記事を読んだ場合の読者のベネフィットを盛り込んで作成してください)

上記の3ステップで作成すれば、1~3分程度で簡単にAIで簡単にディスクリプションを作成できます。

実例|生成AIを活用して作成したディスクリプション

生成AIを活用して実際にディスクリプションを作成した場合の実例をご紹介します。

今回は、「ディスクリプション」のキーワードで、上記の指示文をChatGPTに入力した場合の出力例をご紹介します。

〇ディスクリプション出力例

本記事では、ディスクリプションの意味や重要性、効果的な書き方まで初心者にもわかりやすく解説。検索結果でクリック率を高める実践的なコツが身につきます。

このように、押さえるべきポイントを押さえたディスクリプションが完成しました。

6. ディスクリプションに関するよくある質問(Q&A)

ディスクリプションについて、よくある質問とその回答をまとめました。

ディスクリプションに関する疑問を解消し、より深く理解しましょう。

6-1. ディスクリプションは必ず設定する必要がある?

ディスクリプションは、必ず設定しなければならないわけではありません。

設定しなかった場合、検索エンジンはWebページの内容から自動的にディスクリプションを生成します。

しかし、自動生成されたディスクリプションは、必ずしもWebページの内容を正確に反映しているとは限りません。

そのため、SEO対策で検索結果上位を狙うなら、自分でディスクリプションを設定することを推奨します。

6-2. ディスクリプションは検索順位に直接影響する?

ディスクリプションは、検索順位に直接的な影響をもたらすわけではありません。

しかし、間接的に検索順位に影響するケースは考えられます。

なぜなら、記事内容をわかりやすく記載したディスクリプションを使用することで、ユーザーのクリック率が高まることが予想されるためです。

アクセス数が増加すると、検索エンジンからの評価も高まり、検索順位の向上につながる可能性があります。

6-3. ディスクリプションはページごとに設定する必要がある?

ディスクリプションは、ページごとに設定しましょう。

検索結果はページ単位で表示されるためです。

ページごとに適切なディスクリプションを設定しておくことで、多様なキーワードに対して、幅広く対応できます。

同じディスクリプションを複数のページで使用すると、ユーザーに混乱を与え、クリック率の低下を招きかねません。

クリック率が低下すると、検索エンジンからのサイト評価も低くなるケースがあります。

7. まとめ|ディスクリプションを最適化してWeb集客を最大化しよう!

この記事では、ディスクリプションの基本的な定義から、SEO対策としての効果・具体的な書き方・設定方法まで、網羅的に解説しました。

ディスクリプションは、SEO対策において、軽視されがちですが、適切に設定することで、Webサイトへの集客を大きく改善できます。

この記事を参考に、ディスクリプションを最適化し、Web集客を最大化しましょう!

「記事作成代行Pro」では、ディスクリプションの作成を含む、コンテンツSEOのサポートを行っています。

Web集客にお悩みの方は、ぜひ、お気軽にご相談ください。

関連記事

-

2023.11.09

SEOライティング代行のサービス15選!記事制作会社の選定方法も解説

「SEOライティング代行のサービスにはどんな種類がある?」 「費用はどれくらいかかる?」 「SEOライティングサービスを選ぶポイントは?」 記事作成代行を検討する上で、上記のようなお悩みはないでしょうか? SEOライティング代行サービスは、自社メディアなどのコンテンツ制作を代行するサービスです。 独自のライティングスキルをもった業者が多い特徴がありますが、依頼先によっては品質にバラつきがあるため慎 …

- SEOライティング

-

2023.11.08

【プロ解説】SEOに適したタイトル文字数とは?最新情報を解説!

SEO対策的にタイトル文字数は何文字が適切なの?とお考えの方も多いのではないでしょうか? 正直SEO対策的に何文字まで!といった決まりはありません。 ただし、検索結果に表示されるタイトル文字数には制限があるため、あまり長すぎると後半は表示されません。 この記事ではタイトル作成で、何をどのように気をつければよいのか?また、クリック率を上げる方法やタイトル作成時の注意点などについても網羅的にご紹介して …

- SEOライティング