内部リンクとは?効果的な設置場所や注意点について徹底解説!

- 公開日:2023.12.14

- 更新日:2024.05.27

- 内部SEO対策

「内部リンクって何?」

「内部リンクってどんな効果があるの?」

「どのように内部リンクを設置したらよいかわからない」

内部リンク設置で、このようなお悩みをお持ちではないでしょうか?

内部リンクはサイト内のページ同士をつなぐリンクのことです。

内部リンクの最適化は、サイトやページの高評価につながるうえに、SEO効果も期待できます。

この記事では内部リンクの重要性、内部リンクを設置する場所や注意点についてみていきます。

ぜひ参考にしてみてください。

- 【記事監修者】

株式会社BRIDGEA 代表 田端 健一 -

・通信業界の営業に10年携わり、多くの商品で営業成績日本一を獲得

・独立して「記事作成代行Pro」を運営

・「コンテンツマーケティング」や「コンテンツSEO」「記事作成代行」を行なっています。

・多くのお客様サイトを上位表示に成功。今ではリピート案件多数

目次

1.内部リンクとは

内部リンクとは、サイト内のページ間を相互にリンクさせることです。

Webサイトのナビゲーションを容易にし、訪問者が関連情報にアクセスしやすくなります。

内部リンクには、主にテキストリンクとブログカードの2つがあり、普段よく見るのはテキストリンクです。

以下の画像のように、青で装飾されており、その箇所をタップするとリンク先のページが開かれます。

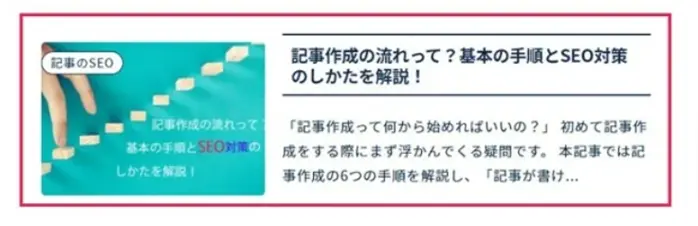

ブログカードは、テキストリンクよりも情報量が多いのが特徴です。

以下のように、イメージ画像や長めの文章が表示されます。

テキストリンクはシンプルで文章に溶け込みやすいという特徴があります。

広告感も薄く、クリックされやすいため、基本的にはテキストリンクを使うのがおすすめです。

ブログカードは、視覚に訴える要素が高いため、リンク先のページを強調したい場合に便利です。

1-1.内部リンクと外部リンクの違い

内部リンクと外部リンクの主な違いは以下のとおりです。

| 内部リンク | 外部リンク | |

|---|---|---|

| 概要 | 同一サイト内のページ間をリンク | 別のサイトへのリンク |

| 例 | example.comのページAからexample.comのページBへのリンク | example.comのページからexternal.comのページへのリンク |

内部リンクはサイトの構造を強化し、外部リンクは広範なネットワークとの関係を築きます。

ユーザー体験とSEOの両面で内部リンクと外部リンクを使い分けることが大切です。

2.内部リンクとSEO効果のメリット

内部リンクの最適化には主に次のようなメリットがあります。

- クローラーが巡回しやすくなる

- ページ同士の関連性があがり評価が上がる

- ユーザーの滞在時間が長くなる

詳しくみていきましょう。

2-1.クローラーが巡回しやすくなる

内部リンクは、SEOにおいて重要な役割を果たします。

これは主に、Webサイトのクローラビリティの向上に貢献するためです。

クローラーとは、検索エンジンがインターネット上のページを巡回し、情報を収集するために使用するプログラムのことです。

このプログラムは、リンクをたどりながらページ間を移動し、コンテンツをインデックス化します。

内部リンクが効果的に配置されていると、クローラーはウェブサイト内をスムーズに移動できるため、Webサイト上の全てのページが適切にインデックスされ、検索結果に表示される可能性が高まります。

たとえば、ホームページからサブページへの内部リンクが適切に設定されていると、クローラーはサイト内の重要なページを簡単に見つけ、それらをインデックスに追加できるでしょう。

結論、内部リンクの使用はクローラーによるWebサイトの効率的な巡回を促進し、SEOにおいて重要な役割を果たします。

2-2.ページ同士の関連性があがり評価も上がる

内部リンクを最適化すると、ページ同士の関連性と評価が上がる点もメリットです。

内部リンクが適切に配置されていると、検索エンジンはWebサイト上のページ間に強い関連性があると認識し、それに応じてWebサイトを高く評価するためです。

たとえば、ある健康に関する記事が別の栄養に関するページへリンクしている場合、これらのページは互いに関連していると見なされます。

結果、検索エンジンはWebサイト全体のコンテンツが一貫性と関連性を持っていると判断し、より高いランキングを与える可能性があります。

ここで、ページランクの概念も重要です。

ページランクは、ページの重要性や信頼性を示す指標であり、内部リンクを通じてページ間で分配されます。

関連性の高いページへのリンクは、ページランクを向上させ、結果的にWebサイト全体の信頼性と権威を高めます。

2-3.ユーザーの滞在時間が長くなる

内部リンクはユーザーの滞在時間の延長に効果的です。

内部リンクが豊富に配置されているWebサイトでは、ユーザーが関連するコンテンツを簡単に見つけられ、サイト内をスムーズに移動することが可能になります。

これは、ユーザーが興味を持つ情報や関連情報に直接アクセスできるため、ウェブサイトに長く留まる傾向があるためです。

たとえば、ある記事が読者の興味を引き、その記事から関連する別の記事へのリンクが提供されている場合、読者は追加の情報を求めてそのリンクをたどる可能性が高いです。

このような一連の内部リンクにより、ユーザーはウェブサイト内で自然に移動し、興味のある内容を深く探求できます。

ユーザーの滞在時間が長くなることは、検索エンジンにとって良質なサインと見なされます。

3.SEO効果が期待できる内部リンクの貼り方・設置場所

ここからは、SEO効果が期待できる内部リンクの貼り方・設置場所についてご紹介します。

内部リンクを設置するうえで、行うべき対策は多々ありますが、ここでは最低限意識しておきたいポイントを6つご紹介します。

3-1.パンくずリスト

内部リンクを最適化する場合は、パンくずリストを設置しましょう。

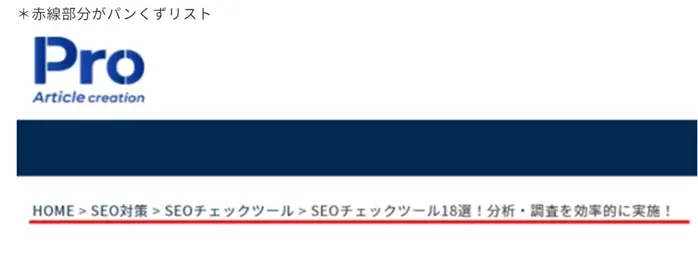

パンくずリストとは、以下の画像のような、現在閲覧しているページがサイト内のどの位置にいるかを示すリストです。

パンくずリストが正しく設置されていると、クローラーの巡回のしやすさ(クローラビリティ)が上がり、クローラーがサイト構造を理解するスピードを早める効果があります。

パンくずリストは、多くの場合左端のTOPページに配置されている場合が多いです。

画像の例では、現在いるページが「SEOチェックツール18選!分析・調査を効果的に実施!」であることがわかり、さらにこのページが「HOME」内の「SEO対策」内にある「SEOチェックツール」カテゴリーにいることがわかります。

パンくずリストの設置は、ユーザビリティが向上やSEO上の効果も期待できます。

もっと詳しくパンくずリストについて知りたい方は、下記記事も参考にしてください。

関連記事:SEOを強化するパンくずリストの4つの効果と6つのコツをご紹介

3-2.グローバルナビゲーション

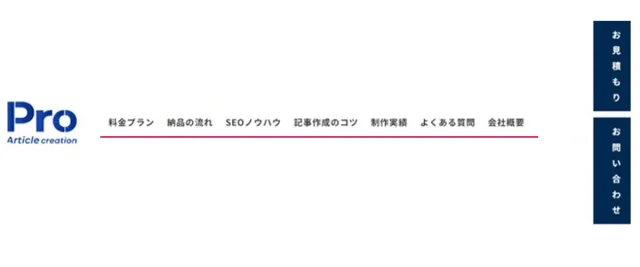

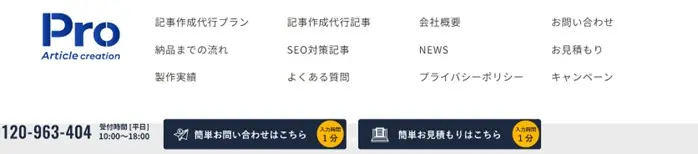

グローバルナビゲーションとは、Webサイト上の全ページ内に共通して配置されたリンクのことです。

※赤線がグローバルナビゲーション部分です。

グローバルナビゲーションは、ユーザーを主要なコンテンツへ誘導するリンクです。

ユーザーの利便性向上や、クローラビリティを上げるなど、SEOにおいて有効な要素となります。

グローバルメニューやメインメニュー、グローバルナビ、グロナビと呼ばれることもあり、スマホページでは三本線のアイコンで表示されるハンバーガーメニューとして設置されているケースがあります。

グローバルナビゲーションは、どのようなコンテンツがあるかをユーザーに伝えると同時に、どのページからも主要なページへ移動できるにするのが目的です。

さらに、検索エンジンにサイト構造や重要なページを伝えるといった役割も果たしている重要なリンクです。

3-3.アンカーテキスト

アンカーテキストは、あるWebページから別のWebページへのリンクをする際に、リンク先内容を示すテキストのことで、一般的には青色の下線が引かれた文字列です。

ユーザーへ関連性の高いページを伝えられるほかに、クローラーが関連のあるページを把握するのにも役立ちますが、含まれるキーワードが多すぎると、クローラーが内容を理解するのに時間がかかってしまいます。

さらに、アンカーテキストの数が多すぎると、検索エンジンに不自然なリンクと判断されて、ペナルティを受けるリスクもあります。

文字数が多く見づらいアンカーテキストは、ユーザーにもわかりづらく親切ではありません。

アンカーテキストは、読んだだけでリンク先の内容がわかるようにしましょう。

3-4.サイド・フッターリンク

サイド・フッターリンクは、サイト内のサイド部分やフッター部分(サイトの下部)に、関連するリンクを貼ることです。

サイド・フッターリンクは、グローバルナビゲーションと同じく全ページで表示されますが、グローバルナビゲーションより目立つ形でカスタマイズしやすいのが特徴です。

また、グローバルナビゲーションはサイト全体の構造を示しているのに対して、サイド・フッターリンクは人気記事や最新記事などが表示されています。

グローバルナビゲーションやサイドに載せきれなかった内部リンクをフッターに張り付ける場合もあります。

3-5.alt属性(代替テキスト)

alt属性は、HTMLなどで画像がうまく表示されなかった場合に代わりに表示する文字列のことです。

挿入した画像にalt属性が入っていると、その画像にマウスを合わせれば設定したテキストが表示されます。

検索エンジンのクローラーが、人間と同じレベルで画像の内容を理解するのは難しいです。

そのため、検索エンジンに画像の内容を正確に伝えるためにalt属性を用いる必要があります。

画像検索においても検索上位を狙うためには、alt属性の設定が必要です。

alt属性の設定方法を知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

関連記事:SEO対策に効果的な「alt」タグの設定方法を簡単解説

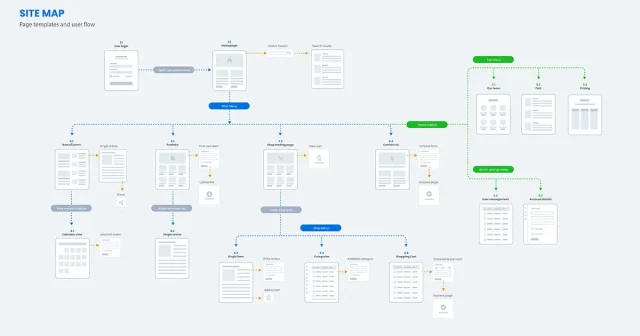

3-6.サイトマップ

サイトマップはWebサイトの構造を一覧で示すページで、訪問者にはサイト内のコンテンツの概要を提供し、検索エンジンのクローラーにはサイトの内容と構造を理解させる役割があります。

サイトマップがウェブサイト内の全ての重要なページへのリンクを含んでいるため、クローラーがこれらのページを効率的に巡回し、インデックス化するのを容易にします。

効果的なサイトマップの作成には、単にページを列挙するだけでなく、カテゴリーによって整理し、利用者が容易にナビゲートできるようにすることが重要です。

たとえば、製品ページ・ブログ記事・会社情報など、異なるカテゴリーに属するページをグループ化し、それぞれのセクションを明確にすることで、ユーザーは求めている情報に迅速にアクセスできます。

具体的なサイトマップの設置方法を知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

関連記事:【SEO対策】サイトマップの設置方法は?その効果は?

4.SEOに効果のある内部リンク最適化のコツ

内部リンクを最適化するためのコツを5つご紹介します。

SEOに効果があるからといって、あまりにたくさんの内部リンクを張り付けるのは逆効果です。

SEO効果を最大限に生かす内部リンクの5つのコツを詳しく見ていきます。

4-1.内部リンクは多すぎないようにする

ひとつのページの中で、最適な内部リンクの数はいくつまでと明確には決まっていません。

ページ内で完結できる内容であれば内部リンクの数は少なくなり、いくつもの内部リンクで詳細を伝える場合は内部リンクの数が増えます。

しかし、あまりに多すぎる内部リンクは好ましくありません。

理由は次の通りです。

- ユーザーが混乱してしまう

- 検索エンジンがサイト構造を理解する妨げになる

- 不必要な内部リンクはペナルティの対象になることがある

不必要に内部リンクが多い場合、ユーザーは欲しい情報にたどりつくのに時間がかかってしまう、または知りたい情報にたどりつけない可能性があります。

また、ページ内容と関係ない内部リンクを貼り付けるのは、ガイドライン違反となる場合があるので注意しましょう。

内部リンクについてもっと詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

関連記事:内部リンクの多すぎはNG?SEOへの影響と対策をレクチャー

4-2.適切なアンカーテキストを設定する

適切なアンカーテキストの設定も内部リンク最適化に欠かせません。

アンカーテキストはページの内容や目的を効果的に伝える役割があります。

つまり、適切に設定されたアンカーテキストは、ユーザーだけでなく、検索エンジンにとってもそのリンクの目的地が何であるかを明確に示します。

たとえば、ある記事が「健康的な食生活」というトピックに関して別の関連ページへリンクするケースで考えてみましょう。

単に「こちらをクリック」という曖昧なアンカーテキストではなく「健康的な食生活の秘訣」のように具体的で関連性のあるアンカーテキストを用いることが重要です。

このように具体的なアンカーテキストを使用することで、ユーザーはリンク先のコンテンツについて正確な期待を持つことができ、検索エンジンは関連するキーワードやコンテンツのコンテキストをより良く理解します。

4-3.関連性の高いコンテンツに内部リンクを設置する

SEOに効果的な内部リンクの最適化には、関連性の高いコンテンツへのリンク設置が欠かせません。

関連性のあるリンクがWebサイトの構造を明確にし、ユーザーと検索エンジンの両方に価値を提供するためです。

たとえば、料理のレシピページが食材の詳細情報へリンクしている場合、このリンクは訪問者に追加情報を提供し、検索エンジンにコンテンツ間の関連性を示しています。

関連性の高いコンテンツに対して適切に内部リンクを設置することは、SEOを強化し、Webのパフォーマンスを向上させる効果的な方法といえるでしょう。

4-4.重要なページへリンクを集める

内部リンクの最適化は、重要なページへリンクを集める戦略が効果的です。

重要なページへのリンク集中により、そのページのページランクが向上し、検索結果での表示順位が高まる可能性があるためです。

たとえば、Webサイトにて最新の製品ページを強調したい場合、ホームページや関連するカテゴリーページ、ブログ記事などからその製品ページへリンクを設置します。

これにより、検索エンジンは多くの内部リンクが指すそのページが特に重要であると認識し、検索結果での表示を優遇する可能性があります。

また、この戦略はユーザーにとっても有益です。

関連する多くのページから重要なページへのアクセスが容易になるため、ユーザーは興味のある情報や製品に迅速にたどり着けます。

4-5.リンク先のURLを統一する

リンク先のURLは同一のものになるようにしましょう。

検索エンジンはURLごとにページを評価しています。

同じページでURLが異なると、別のページと認識されて内部リンクによる評価が分散していまいます。

よくあるのが次のような表記ゆれです。

■httpsとhttp

- https://naibuseo.com

- http://naibuseo.com

■wwwありとなし

- https://www.naibuseo.com

- https://naibuseo.com

同じページにも関わらず、多数のURLが存在していることは少なくありません。

内部リンクの適性な評価を受けるために、リンク先のURLは統一するようにしましょう。

5.チェックツールを活用した内部リンクの調べ方

サイト上でのSEO対策の現状や効果を知るためには、SEOチェックツールを使いましょう。

おすすめは、Googleの公式無料ツールであるGoogleサーチコンソールです。

充実した機能で、ぜひ導入しておきたい必須ツールのひとつです。

Googleサーチコンソールを使うことで、検索結果に関する分析、検索のデータベースにページが登録(インデックス)されているかなどを確認できます。

Googleサーチコンソールの代表的な機能は以下のとおりです。

- サイトへの流入キーワードが確認できる

- Google検索エンジンでの表示回数や掲載順位がわかる

5-1.登録方法

次に、サーチコンソールの登録方法をご紹介します。

①サーチコンソールを使うためにはGoogleアカウントが必要です。

もし、まだGoogleアカウントをお持ちでない場合は、アカウントを作成からはじめましょう。

②次に、公式ページからサーチコンソールの利用を開始しましょう。

引用:Googleサーチコンソール

③登録ができたら、サーチコンソールにプロパティ(計測するWebサイト)の登録をします。

引用:Googleサーチコンソール

ログインができたら、プロパティタイプを選択しますが、ドメインとURLプレフィックスの2つから選択可能です。

ドメインは、すべてのURLが登録され、サイト全体を計測できるのに対して、URLプレフィックスは、入力されたURLのみが登録されて、サイト全体もしくは特定のページのみ計測できます。

基本的にはドメインを選択することをおすすめします。

④次に、ドメインやURLの所有権を確認します。

ドメインの場合、次のような画面が出てくるため、グレー部分にTXTレコードを「コピー」をクリックして、使用しているサーバーに登録しましょう。

最後に右下の「確認」をクリックすると、所有権の確認が完了してサーチコンソールの使用できます。

引用:Googleサーチコンソール

その他におすすめのチェックルーツを知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

関連記事:【SEO内部対策】おすすめチェックツール20選|改善箇所チェック項目も解説

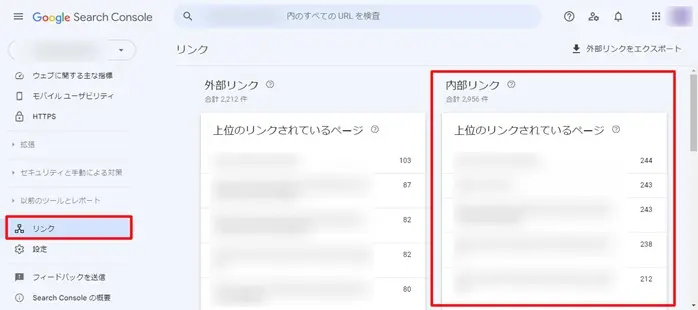

5-2.チェックツールで確認すべき項目

画像11を入れる

Googleサーチコンソールでは、次の項目を確認してみましょう。

- 重要なページに対して十分な内部リンクがあるか

- リンク切れしていないか

- あまり重要でないページに内部リンクが作成されていないか

サーチコンソールの「内部リンク」の項目をクリックすると、内部リンク数の多いページがランキング表示されます。

内部リンク数上位に表示されるページは、サイト内から多くのリンクが貼られているため、重要度の高いページと言えます。

もし、TOPページなどの重要なページにリンクが集まっていない場合は、内部リンク数を増やすなどの対策が必要です。

リンク切れのチェックも忘れずに行いましょう。

引用:Googleサーチコンソール

リンク切れをチェックするには「インデックス作成」→「ページ」→→「見つかりませんでした(404)」をクリックします。

その後、「見つかりませんでした(404)」をクリックすると、詳細を確認可能です。

6.まとめ

内部リンクは検索エンジンがサイト情報を読み取る、またユーザーへ有益な情報を届けるためにも重要な役割を担っています。

適切な内部リンクは、クローラビリティの向上、サイト評価アップ、ユーザーの滞在時間を長くするなどの効果を期待できます。

リンク元とリンク先、良質なコンテンツ同士をつなげることで、はじめて内部リンクの効果を発揮します。

無料チェックツールなども活用して、効果的な内部リンク施策を行ってください。

また、SEOで上位表示獲得を目指すなら、記事作成代行への依頼も検討しましょう。

中でも、SEO特化型の記事作成代行サービス「記事作成代行Pro」がおすすめです。

弊社では、心理学に基づいたアプローチを採用し、ユーザーが「必要な情報を得られた」と感じるコンテンツの制作に注力しています。

私たちは、ユーザーの検索意図を深く理解し、それに基づいた記事の構成案を練るために、時間の大部分を割いています。

Googleが推奨する「ユーザーファースト」の原則に従い、訪問者に価値ある体験を提供する記事制作を心掛けています。

ぜひ一度「記事作成代行Pro」へお問い合わせください。

関連記事

-

2024.02.14

リンク切れはSEOにどう影響する?検索順位を落とさない対処法3選

「Webページに設置してあるURLをクリックしても目的の情報を入手できずエラー表示がされる」 「設置したURLがリンク切れを起こしていて検索順位が低下しないか心配」 このような経験や悩みをお持ちではないでしょうか。 本記事では、Webページのリンク切れに関する基礎知識と対処法についてご紹介します。 リンク切れはSEOに影響するマイナス要因です。 本記事を参考に、早めの対処を行ってください。 【記事 …

- 内部SEO対策

-

2024.01.24

301リダイレクトとは?SEOへの影響や各設定方法を解説

「301リダイレクトとはなに?」 「SEOにどんな影響がある?」 Webサイトのリニューアルなどを実施するうえで、上記のようなお悩みはないでしょうか? リダイレクトは、WebページのURLが変わった際に、古いページに流入したユーザーを新しいページへ転送させる処理です。 正しいリダイレクト処理ができれば、SEOの評価を引き継ぐことができます。 しかし、やみくもに設定をするとSEOに悪影響を及ぼしかね …

- 内部SEO対策