SEO対策にキーワード数は重要?目安・ポイント・出現率チェックツールも紹介

- 公開日:2023.12.08

- 更新日:2025.03.17

- 内部SEO対策

スタッフ

この記事では、SEO効果とキーワード数の関係性やキーワード数の目安を解説します。

SEO対策においてキーワード数より大事なポイントもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

キーワード数の目安を知り、検索上位を狙ってサイトへの流入を増やしましょう。

※SEO(検索エンジン最適化)は検索エンジン全般に関する用語ですが、日本ではGoogleの検索エンジンシェアが高いため、本記事では「検索エンジン=Google」として解説しています。

- 【記事監修者】

株式会社BRIDGEA 代表 田端 健一 -

・通信業界の営業に10年携わり、多くの商品で営業成績日本一を獲得

・独立して「記事作成代行Pro」を運営

・「コンテンツマーケティング」や「コンテンツSEO」「記事作成代行」を行なっています。

・多くのお客様サイトを上位表示に成功。今ではリピート案件多数

目次

1.SEO対策にキーワード数や出現率は重要?

SEO対策するうえでキーワード数や出現率は、それほど重要な項目ではありません。

昔はキーワードを多く入れることで、記事が上位表示されやすいといわれていました。

しかし、度重なるGoogleのアップデートによって、SEO効果とキーワード数の関係は薄くなっています。

加えて、キーワード数を無理に増やした結果、読みにくい文章になると、Googleからペナルティを受けて記事の評価が下がる可能性があります。

ただし、記事の読みやすさを重視しても、キーワード数が少なすぎると、何についての記事なのかがユーザーに伝わらないでしょう。

ユーザーの検索意図を満たした記事には、自然とキーワードが含まれます。

SEOに強い記事をつくるには、キーワード数や出現率にこだわるのではなく、ユーザーの疑問や悩みが解消される記事をつくることが大切です。

2.SEO対策にベストなキーワード数の目安とポイント(本文以外)

スタッフ

ここでは、以下の箇所ごとに、SEO対策にベストなキーワード数の目安をご紹介します。

- 記事

- タイトル

- メタディスクリプション

- 見出し

- 導入

ひとつずつ見ていきましょう。

2-1.1記事に1つのキーワードを設定する

Web記事には文章全体の方向性を決めるキーワードが必要ですが、各記事のテーマとして設定するのは原則「1つのキーワードのみ」です。

1記事に1つのキーワードを設定することで記事の方向性が定まり、ユーザーの検索意図にそった記事をつくりやすくなります。

たとえば「サウナ 値段」をキーワードに設定した場合、値段に関する内容のみを書きましょう。

同じサウナの話題だとしても「サウナの効能」や「サウナの入り方」も一緒に説明すると、統一性のないコンテンツになります。

統一性がないとGoogleやユーザーが記事をみたときに「メインで伝えたい内容が何か」わからずに評価されにくくなるため、1記事に1つのキーワードのみ設定するのが大切です。

2-2.タイトルに1つのキーワードを入れる

タイトルにもキーワードを1つ入れるのがポイントです。

検索結果ページに表示されるタイトルにキーワードが入っていないと、どのような記事かわかりません。

タイトルにキーワードを入れることで、ユーザーが「自分の求める情報がありそう」と感じ、記事をクリックする気になります。

たとえば「広島 ドライブ 絶景」をキーワードにした場合「広島のドライブルートならここ!おすすめの絶景スポット5選を紹介」といったタイトルになるでしょう。

タイトルはユーザーが記事をクリックするきっかけになるため「1つではなく複数回キーワードを入れたほうがよいのでは」と考える方もいるかもしれません。

しかし、キーワードのあからさまな乱用はスパム行為とみなされる可能性があり、実際にGoogleは以下のコメントを出しています。

“キーワードの乱用は避ける。 要素に具体的なキーワードをいくつか含めると効果的な場合もありますが、同じ語句を何度も繰り返しても無意味なだけです。「Foobar, foo bar, foobars, foo bars」のようなタイトル テキストはユーザーの利便性を下げるものであり、このようなキーワードの乱用は Google やユーザーから不正行為と見なされる可能性があります。”

30文字前後に収める必要のあるタイトルには、キーワードを1つ入れるのが無難です。

クリック率を上げるタイトル設定のポイントを知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

関連記事:【SEO対策】ページタイトルのクリック率を格段に上げる11のポイント!

2-3.導入文には自然な形で1つ以上キーワードを入れる

導入文にも自然な形で1つ以上のキーワードを入れるのがおすすめです。

導入文は、記事にアクセスしたユーザーが最初に読む箇所のひとつで、ユーザーの離脱率に関与する可能性がある重要な文章です。

導入文には文字数制限がないため、キーワードを複数回入れる余裕があります。

キーワードを入れる以外に、ユーザーが読みたくなる魅力的な導入文を書くポイントは以下の通りです。

- ユーザーに問いかける

- ユーザーに共感する

- 悩みの解決策を提示する

- ユーザーの行動を促す

自然にキーワードを盛り込みつつ、ユーザーの心に刺さる導入文を書くのが大切です。

導入文の例を知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

関連記事:魅力的な記事の導入文を書きたい!上手い導入文の書き方と例文解説!

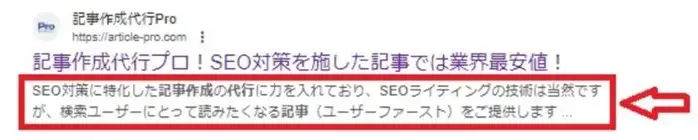

2-4.メタディスクリプションに1つ以上キーワードを入れる

メタディスクリプションには、1つ以上のキーワードを入れるのがポイントです。

メタディスクリプションとは記事の概要をまとめた要約文のことで、以下の画像のように表示されます。

タイトルと同様にメタディスクリプションにキーワードを含めることで、ユーザーが「自分の求める情報が書かれているか」を判断でき、記事のクリック率が上がるでしょう。

メタディスクリプションの文字数は、スマホで70文字前後、パソコンで120文字前後まで検索結果に表示されます。

タイトルに比べて閲覧できる文字数が多いため、複数回キーワードが登場しても構いません。

ただし、ユーザーの気持ちを考えて、できる限り文章の最初のほうにキーワードを入れるのがおすすめです。

クリック率が上がるメタディスクリプションの書き方を知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

関連記事:【プロ解説】ディスクリプションの「SEO効果あり」は嘘?正しい概念を解説

2-5.基本的にh2見出しはキーワードを1つ入れる

基本的に、h2見出しにもキーワードを1つ入れましょう。

見出しには通常「hタグ」が用いられ、種類はh1~h6の6つです。

hタグごとに、キーワードの必要性をまとめました。

| hタグ | 見出しの内容 | キーワードの必要性 |

|---|---|---|

| h1 | タイトル相当の見出し | 〇(1つ) |

| h2 | 大きなまとまりを示す見出し | 〇(1つ) |

| h3 | 中くらいのまとまりを示す見出し | △ |

| h4 | 小さなまとまりを示す見出し | △ |

| h5 | △ | |

| h6 | △ |

見出しにキーワードを含めることで、ユーザーが「自分のほしい情報がありそう」と判断できます。

ただし、h2見出しまではできる限りキーワードを入れるのがおすすめですが、h3見出し以降は無理していれる必要はありません。

キーワード数にこだわって、不自然な見出しにならないよう注意しましょう。

見出しをつくるコツを知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

関連記事:記事の見出しはSEOの大黒柱!上手につける6つのコツを紹介

2-6.メタキーワードは何個いれればよい?

記事がどのようなキーワードと関連しているのかを示すメタキーワードを入れる個数の目安が知りたい方もいるでしょう。

しかし、メタキーワード(meta keywords)の重要性は低いとされており、意識しなくても問題ありません。

実際に「Google検索セントラル」に記載されているとおり、メタキーワードはGoogleの評価対象から外れています。

そのため、メタキーワードを設定する必要はありません。

3.SEO対策にベストなキーワード数の目安とポイント(本文)

本文に入れるキーワード数や出現率に「2,000文字中に50回」「5,000文字の5%」といった決まりはありません。

ただし、キーワードにもとづいたユーザーの悩みを解決する記事を書くと、おのずとキーワードは頻繁に登場するはずです。

ここでは、本文にキーワードを入れる際のポイントをご紹介します。

- 前半部分にキーワードを含めると効果的

- 似たようなキーワードの扱いには要注意

ひとつずつ見ていきましょう。

3-1.前半部分にキーワードを含めると効果的

メタディスクリプションに関する説明でも触れましたが、本文中でもキーワードを入れる箇所は最初のほうがSEOに効果的です。

記事をクリックしたユーザーは、早く情報を知りたいと思っています。

しかし、Web記事の最初のほうにまったくキーワードが出てこない場合、ユーザーはどのように思うでしょうか。

たとえば「ダイエット 睡眠 何時間」と検索するユーザーがいるとします。

アクセスした記事の前半部分には「睡眠の種類やメカニズム」の説明が目立ち、いっこうに「ダイエット」の文字が見当たりません。

この場合、ユーザーは「アクセスした記事にはほしい情報がなさそう」と判断して、ページから離脱するでしょう。

最初のほうにキーワードの各単語が出現していれば、読み進めてくれる可能性があります。

キーワードは本文全体にまんべんなく入っているべきですが、特に前半部分に入れるとSEOやユーザーからの評価が高まります。

3-2.似たようなキーワードの扱いには要注意

キーワードの候補が多数あると、ユーザーの検索意図が似ていると感じることもあるでしょう。

ニュアンスが同じキーワードはひとつのグループにまとめ、重複コンテンツをつくらないように注意してください。

しかし、キーワードを構成する単語が似ているものの、ユーザーの検索意図が異なる場合もあります。

たとえば「副業 稼ぐ 女性」と「副業 稼ぐ 主婦」は似ていますが、検索意図が微妙に違うキーワードです。

前者を検索するユーザーは「女性全般を対象にした稼げる副業情報」を探していますが、後者を検索するユーザーは「主婦向けの稼げる副業情報」を探しています。

実際に、2つのキーワードを検索すると上位表示されるサイトは被っていません。

キーワードを構成する単語が似ているからといって、ユーザーの検索意図が異なるキーワードをひとつにまとめないように気をつけましょう。

4.SEO対策としてキーワード以外に含めるべき単語

ここでは、SEO対策としてキーワード以外に含めるべき単語をご紹介します。

- 関連するキーワードをできる限り含める

- 共起語を参考にする

自然に入れられる単語があれば、入れてみましょう。

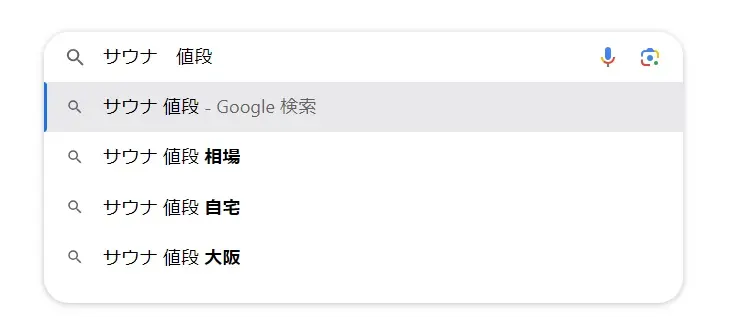

4-1.関連するキーワードをできる限り含める

設定したキーワード以外に「サジェストキーワード」「関連キーワード」「関連する質問」などの単語も記事に含めましょう。

サジェストキーワードとは、キーワード入力後に検索欄に表示されるワードのことです。

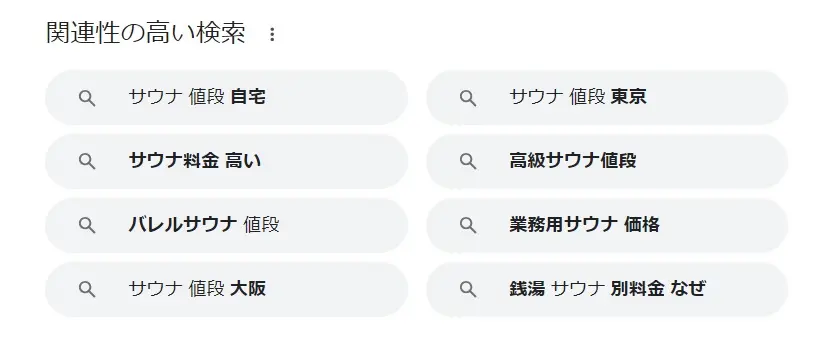

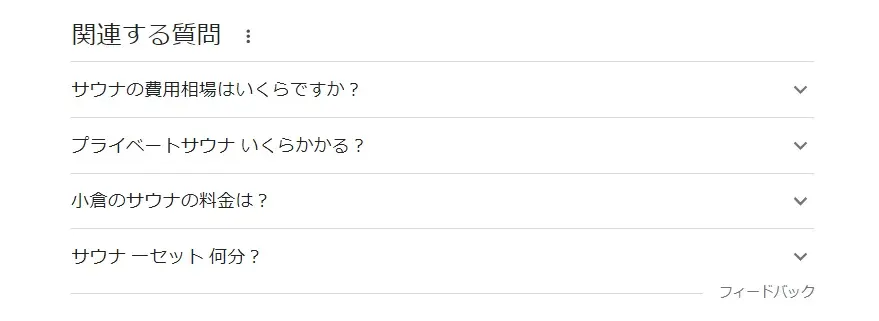

関連キーワードとは、検索ページ下部の「関連性の高い検索」に表示されるワードのこと。

関連する質問とは、検索ページの中部に表示されるユーザーの疑問のことです。

関連するキーワードを入れることで、ユーザーニーズを満たした網羅性の高い記事を作成できます。

すべての単語を入れる必要はないため、自然に入れられるキーワードがないか確認してみましょう。

4-2.共起語を参考にする

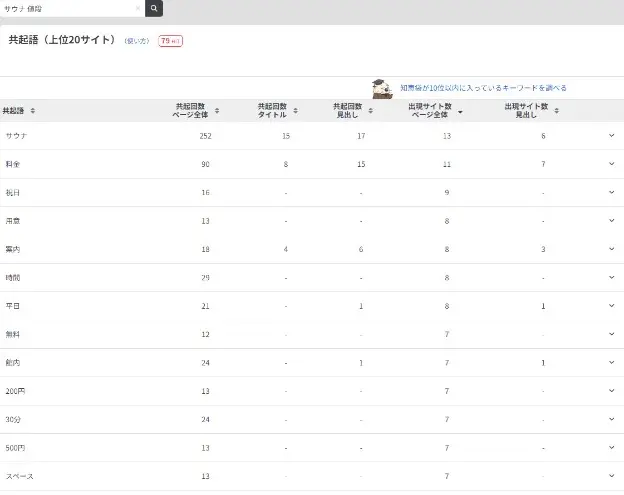

共起語とは、設定したキーワードに関連して、記事内に頻出しているワードのことです。

共起語を確認することでユーザーの検索意図の把握に役立ち、共起語を本文に入れることで上位表示される可能性が高まります。

「ラッコキーワード」に無料で会員登録すると、共起語を簡単に調べられるため、ぜひ使ってみてください。

5.キーワード数や出現率がわかるおすすめツール3選

SEO対策するうえでキーワード数や出現率の重要度が低いとはいえ、参考程度にキーワード数や出現率を知りたい方もいるでしょう。

ここでは、キーワード数や出現率がわかるツールを3つご紹介します。

- キーワード出現率チェック

- ファンキーレイティング (FunkeyRating)

- SEOチェキ!

3つとも無料で利用できるツールであるため、ぜひ一度使ってみてください。

5-1.キーワード出現率チェック

参照:キーワード出現率チェック

ohotoku.jpの「キーワード出現率チェック」はキーワードと記事のURL、出現率目標を入力するのみで利用できます。

チェック結果として、キーワード比率やキーワード出現数などが表示され、出現率目標を達成するにはキーワードを何個追加する必要があるのかを知れます。

5-2.ファンキーレイティング (FunkeyRating)

参照:ファンキーレイティング

「ファンキーレイティング」はキーワード出現数・出現率がチェックできるSEO対策ツールです。

ファンキーレイティングは記事のURL検索だけでなく、テキスト入力による検索もできるため、作成途中の記事のキーワード数や出現率も調べられます。

5-3.SEOチェキ!

参照:SEOチェキ!

「SEOチェキ!」はURLのみを入力して検索することで、キーワードの出現頻度をチェックできるツールです。

SEOチェキ!では、メタディスクリプションやページの読み込み時間なども調べられるため、記事を総合的に確認したいときに適しています。

6.SEO対策においてキーワード数より大事な3つのポイント

記事のテーマやタイトル、見出しなどにおいては、キーワード数を意識するのが大切です。

しかし、SEOの観点では、キーワード数より重視すべきことがほかにあります。

ここでは、SEO対策においてキーワード数より大事なポイントを3つご紹介します。

- ユーザーの検索意図に合った記事をつくる

- 上位記事を参考に網羅性を高める

- 上位表示を狙えるキーワードを選ぶ

ポイントを参考に、記事作成に取り組んでみましょう。

6-1.ユーザーの検索意図に合った記事をつくる

SEO対策で重要なのは、ユーザーの検索意図をくみ取って記事をつくることです。

ユーザーの検索意図は、以下4種類の欲求のいずれかに当てはまるといわれています。

| クエリ | 検索意図 | キーワード例 |

|---|---|---|

| Doクエリ | 行動したい | ダイエット 宅トレ 車検 見積もり |

| Knowクエリ | 何かを知りたい | SEOとは 富士山 高さ |

| Goクエリ | 特定のサイトや場所に行きたい | 楽天市場 大阪駅 行き方 |

| Buyクエリ | 商品を購入したい | カーペット 8畳 30代 妻 プレゼント |

※クエリの意味は、語句・言葉など。

設定したキーワードで調べるユーザーの欲求がどのクエリにあたるのかを考えて、記事を書くとよいでしょう。

上位表示された記事を参考にするのもおすすめです。

ユーザーの検索意図の見極め方を詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

関連記事:SEOで超重要!「検索意図」とは?5つの見極め方を徹底解説

6-2.上位記事を参考に網羅性を高める

SEOに強い記事をつくるうえで、網羅性を高めるのも大切です。

網羅的に書かれた記事のほうが、情報が多いと判断されて上位表示されやすくなります。

例として、網羅的な記事を書く方法を以下に挙げます。

- 上位記事に含まれる情報を入れる

- 関連するキーワードや共起語を入れる

上位記事や設定したキーワード以外の語句を参考に、網羅的な記事を作成しましょう。

ただし、上位記事を参考にし過ぎるとコピーコンテンツとみなされて、Googleからの評価が下がる可能性があるため注意してください。

6-3.上位表示を狙えるキーワードを選ぶ

SEO対策において、検索上位を狙いやすいキーワードを選ぶのも大切です。

SEOに強いキーワード選定の手順は、以下の通りです。

- メインのキーワードを決める

- サイトのターゲット層や悩みを考える

- サブのキーワードを抽出する

- キーワードをグルーピングする

- 検索ボリュームと競合を意識してキーワードを選ぶ

また、キーワードを設定するうえで、同じサイト内に似た内容の記事をつくらないよう注意してください。

たとえば「ダイエット 方法」と「減量 やり方」のキーワードは異なりますが、ユーザーの検索意図は同じでしょう。

ExcelやGoogleスプレッドシートなどでキーワードを管理し、ユーザーの検索意図が似ている場合は1つの記事として作成するのがおすすめです。

キーワード選定について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

関連記事:【SEO対策の基礎】キーワード選定の手順を5ステップで解説!

7.SEOに強い記事作成のご要望は「記事作成代行Pro」へ!

スタッフ

SEO特化型では1文字7~10円が当たり前のところ「記事作成代行Pro」は1文字4.5円からサービスを提供しています。

キーワード選定から行う「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」プランもあるため、記事が上位に上がらないとお悩みの方は、ぜひ一度公式サイトからお問い合わせください。

8.まとめ

SEO対策においてキーワード数や出現率の重要度は低いですが、記事内の箇所によって入れるべき目安の個数があります。

- 1記事に1つのキーワードを設定する

- タイトルに1つのキーワードを入れる

- 導入文には自然な形で1つ以上キーワードを入れる

- メタディスクリプションに1つ以上キーワードを入れる

- 基本的にh2見出しはキーワードを1つ入れる

- メタキーワードを意識する必要はない

- 本文に入れるキーワード数に決まりはない

SEO効果を狙うならキーワード数よりも、ユーザーの検索意図に合った記事をつくったり、網羅性を高めたりするのが大切です。

キーワードにもとづいたユーザーの検索意図が理解できれば、自然と記事内にキーワードが出てくるでしょう。

記事が検索上位に表示されないとお悩みの方は、SEOのプロに任せるのもおすすめです。

関連記事

-

2024.01.24

301リダイレクトとは?コードの書き方やチェック方法をわかりやすく解説

「301リダイレクトとはなに?」 「具体的に何をすればよい?」 上記のような疑問を抱えている方は少なくありません。 301リダイレクトは、WebサイトのURLが恒久的に変更された場合に使用する転送処理です。 旧URLのSEO評価を新URLに引き継いだり、インデックス更新が円滑になったりといったメリットがあります。 しかし、301リダイレクトを正しく設定しないと、検索順位を下げてしまう可能性もあるた …

- 内部SEO対策

-

2023.12.14

内部リンクとは?SEO効果を高めるための基礎知識と実践方法

SEOに強いサイト構造を構築し、ユーザーの回遊率を高めるためには、内部リンクの戦略的な活用が欠かせません。 この記事では、内部リンクの基本的な知識からSEO効果を高める実践的なテクニック、そしてコンバージョン率向上に繋げる方法まで、わかりやすく解説していきます。 内部リンクを効果的に活用し、Webサイトの価値を最大限に引き出しましょう。 1. 内部リンクとは?SEOの基礎知識をわかりやすく解説 本 …

- 内部SEO対策