SEO対策の種類を徹底解説!優先順位を決める「3つのポイント」とは?

- 公開日:2022.07.25

- 更新日:2025.04.30

- SEO対策の基礎

-

田端 健一

株式会社BRIDGEA 代表

-

- 通信業界の営業に10年携わり、多くの商品で営業成績日本一を獲得

- 独立して「記事作成代行Pro」を運営

- 「コンテンツマーケティング」や「コンテンツSEO」「記事作成代行」を行なっています。

- 多くのお客様サイトを上位表示に成功。今ではリピート案件多数

「SEO対策が必要なのは分かっているけれど、種類が多くて全体像が掴めない…」

「自社にはどの対策が合っているのか、優先順位が分からない…」

Web担当者の皆様、このようなお悩みはありませんか?

SEO対策にはさまざまな手法が存在しますが、成果を出すためには自社の状況に合わせた戦略的なアプローチが不可欠です。

この記事では、SEO対策の基本となる「内部対策(コンテンツSEO・テクニカルSEO)」と「外部対策」を整理し、それぞれの具体的な施策を初心者にもわかりやすく解説します。

さらに「サイトの課題」「運営目的」「自社のリソース」という3つの視点から、数ある施策の中でどれを優先すべきか、見極め方を具体的にお伝えします。

自社に最適なSEO対策を見つけ、効果的な戦略を立てたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

1. SEO対策の種類

SEO対策は、サイト内部の改善を目指す「SEO内部対策」と、サイト外部からの評価向上を目指す「SEO外部対策」に大別されます。

さらにSEO内部対策のなかには、ユーザーに有益なコンテンツを作成する「コンテンツSEO」と、検索エンジンへの伝わりやすさなどの技術的な面を整える「テクニカルSEO」があります。

ここからは、これらの分類に沿って、それぞれの対策内容を詳しく見ていきましょう。

1-1. SEO内部対策

SEO内部対策は、自社サイトの内部に対して行う施策です。

Webサイトの構造やページ内のコンテンツを改善することで、検索エンジンにはサイト情報を正確に理解してもらい、ユーザーには必要な情報を見つけてもらいやすくすることを目的としています。

1-1-1. コンテンツSEO

コンテンツSEOは、ユーザーが検索意図に応えるコンテンツを作成することで、検索エンジンからの評価を高め、アクセス増加を図る施策です。

ターゲットユーザーがどのような情報を求めているかを調査する「キーワード選定」や、そのニーズを満たすページを作成する「コンテンツ作成」、公開済みのコンテンツを最新の状態に保ち、さらに改善していく「リライト」などが含まれます。

近年のGoogleは、ユーザーにとって本当に価値のある、独自性の高いコンテンツを重視する傾向を強めています。

そのため、コンテンツSEOは、数あるSEO対策の中でもとくに重要度が増している分野です。

次の記事では、コンテンツSEOの具体的な手順や成功事例をくわしく解説しているので、あわせてご確認ください。

こちらの記事もチェック

1-1-2. テクニカルSEO

Webサイトの技術的な側面を最適化する施策が、テクニカルSEOです。

テクニカルSEOのおもな目的は、検索エンジンがWebサイトの情報を正確に、かつ効率的に収集し、その内容を正しく解釈できるようにすることです。

具体的には、Webサイト全体の構造を検索エンジンに伝える「XMLサイトマップ」の作成や送信・ページの表示速度の改善・内部リンクの最適化などの技術的な調整が含まれます。

コンテンツの質が高くとも、テクニカルSEOが疎かだと検索エンジンに適切に評価されず、機会損失につながる可能性があります。

1-2. SEO外部対策

SEO外部対策とは、Webサイトの外部からの評価を高めるための施策です。

ほかのWebサイトからのリンク(被リンク)や、企業名・サイト名などの言及(サイテーション)を獲得することで、自社サイトの「信頼性」や「権威性」を高めます。

検索エンジンは、信頼できるWebサイトから多くの被リンクを獲得しているWebサイトや、Web上で頻繁に言及されているWebサイトを評価する傾向があります。

そのため、SEO外部対策を実施し、外部からの評価を高めることで、検索順位の向上が期待できるのです。

SEO外部対策のメリットや対策ポイントをより詳しく知りたい方は、次の記事をご確認ください。

こちらの記事もチェック

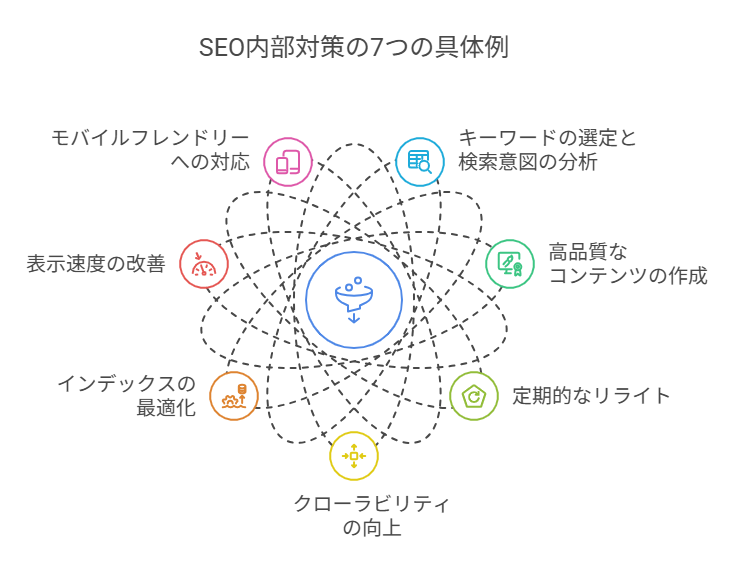

2. SEO内部対策の7つの具体例

ここでは、SEO内部対策で具体的にどのような施策を行うのか、代表的な7つの例を挙げて解説します。

2-1. 【コンテンツSEO】キーワードの選定と検索意図の分析

コンテンツSEOで最初に行う工程が「キーワードの選定」と「検索意図の分析」です。

まず、ターゲットとなるユーザーがどのようなキーワードで検索するかを調査・特定します。

次に、そのキーワードで検索するユーザーがなにを知りたいのか、どのような課題を解決したいのかなどの「検索意図」を理解しましょう。

例えば「プレゼント おすすめ」で検索する人は、おすすめ商品のリストだけでなく、贈る相手・予算・シチュエーションなどに応じた、最適な選択肢を探していると考えられます。

このように検索意図を理解することで、ユーザーが求めている情報を提供するコンテンツ企画や、記事全体の構成を具体的に検討できるようになります。

キーワードの選定や検索意図の分析の方法についてさらにくわしく知りたい方は、次の記事をご確認ください。

こちらの記事もチェック

こちらの記事もチェック

2-2. 【コンテンツSEO】高品質なコンテンツの作成

キーワードと検索意図を明確にしたら、そのニーズに応える高品質なコンテンツを作成します。

高品質なコンテンツとは「E-E-A-T」(経験・専門性・権威性・信頼性)を備えているなど、読者にとって有益なコンテンツのことです。

E-E-A-Tの対策方法は、次の記事からご確認ください。

こちらの記事もチェック

高品質なコンテンツを作成するためには、競合サイトにはない独自の視点や体験に基づいた情報・テーマに関する深い専門知識・情報源の明示などが求められます。

また、情報をわかりやすく伝えるために、画像・図解・動画などを活用することも有効です。

ただし、良質な記事を作成するためには、事前のリサーチ・論理的な構成作成・明解な文章での執筆・誤字脱字や表現のチェックといった、多くの工程が必要です。

そのため、相応の時間と労力、そして専門的なスキルが求められる点を理解しておきましょう。

2-3. 【コンテンツSEO】定期的なリライト

コンテンツは一度公開したら終わりではありません。

公開済みのコンテンツを定期的にリライトすることで、情報の鮮度を保ち、ユーザーにとって価値の高い状態を維持できます。

リライトする際は「Google Analytics」や「Google Search Console」といったツールの活用がおすすめです。

各ページのアクセス状況・検索順位・ユーザー行動などを効率的に分析できるため、「この記事は情報が古いかもしれない」「こういう情報を加えたほうが読者の役に立つだろう」といった改善点を見つけやすくなります。

分析結果を基にリライトを行うことで、ユーザー満足度の向上やSEO評価の改善につなげられるでしょう。

効果的なリライトの方法は、次の記事でもくわしく解説しています。

こちらの記事もチェック

2-4. 【テクニカルSEO】クローラビリティの向上

クローラビリティの向上とは、クローラー(検索エンジンの情報収集プログラム)がサイト内を効率よく、かつ漏れなく巡回できるようにすることです。

クローラビリティを高めることで、検索エンジンにサイトの情報を正確に認識・評価してもらいやすくなります。

クローラビリティを向上させるための施策は、おもに次のとおりです。

- XMLサイトマップの作成・送信:サイト内のページ構成をリスト化し、検索エンジンに送信します。これにより、サイト構造の把握や新しいページの発見が促進されます。

- robots.txt(ロボッツテキスト)の適切な設定:クローラーにアクセス不要なページを伝え、重要なページを効率的に巡回させるための設定ファイルです。

- パンくずリストの設置:ユーザーがサイト内の現在地を把握しやすくするナビゲーションです。サイト構造を視覚的に把握できるため、ユーザビリティも向上します。

- 内部リンクの最適化:関連性の高いページ同士をリンクで結びます。ユーザーの利便性を高めるとともに、ページの関連性・重要性を検索エンジンに伝えます。

これらの施策を実施することで、検索エンジンがサイト情報を効率的に収集できるようになり、SEO対策の基盤強化につながります。

パンくずリストと内部リンクの設置方法については、次の記事でもくわしく解説しています。

こちらの記事もチェック

こちらの記事もチェック

2-5. 【テクニカルSEO】インデックスの最適化

検索エンジンは、インターネット上から集めたWebページの情報を、巨大なデータベースに整理して登録します。

このプロセスを「インデックス」と呼びます。

インデックスの仕組みは次の記事でよりくわしく解説しているので、あわせてご確認ください。

こちらの記事もチェック

インデックスの最適化とは、データベースへの登録の段階で、各ページの内容を検索エンジンに正確に伝えられるように、技術的な工夫を施すことです。

ページの内容が正しく伝わらなければ、ユーザーが検索したキーワードに対して、そのページが適切に表示されません。

具体的な方法としては、ページのタイトル(titleタグ)や概要文(メタディスクリプション)を適切に設定することが挙げられます。

また、文章の構造を示す見出し(Hタグ)を論理的に使ったり、画像の内容を説明する「alt属性」を記述したりすることも重要です。

2-6. 【テクニカルSEO】表示速度の改善

Webサイトの表示速度が遅いと、ユーザーはストレスを感じ、ページが開く前に離脱する可能性が高まります。

また、Googleをはじめとする検索エンジンもWebサイトの表示速度を評価しており、表示速度が速いほど検索結果で有利になる傾向があります。

そのため、Webサイトの表示速度の改善は、ユーザーの満足度を高めるだけでなく、SEO対策の観点からも重要です。

具体的な改善策としては、画像ファイルの縮小が挙げられます。

容量の大きな画像は、読み込みに時間がかかるおもな原因の一つです。

また、Webサイトを構成するプログラムコードから不要な部分を削除したり、ファイルを圧縮したりすることも効果的です。

さらに、Webサーバーの応答速度を改善するといった対策も考えられます。

表示速度を改善する方法については、次の記事でもくわしく解説しているので、あわせてご確認ください。

こちらの記事もチェック

参考:Core Web Vitals と Google 検索の検索結果について(Google 検索セントラル)

2-7. 【テクニカルSEO】モバイルフレンドリーへの対応

現在、多くのユーザーがスマートフォンを使ってWebサイトを閲覧しています。

そのため、スマートフォンでも快適に閲覧・操作できるようにサイトを最適化すること(モバイルフレンドリーへの対応)は必須の対策です。

モバイルフレンドリーへの対応方法として最も一般的なものは「レスポンシブWebデザイン」の採用です。

レスポンシブWebデザインは、閲覧しているデバイスの画面サイズに応じて、ページのレイアウト・文字サイズ・ボタンの大きさなどが自動調整される仕組みです。

Googleもモバイル検索を重視しており(モバイルファーストインデックス)、モバイルフレンドリーでないWebサイトは検索順位で不利になる可能性があります。

モバイルファーストインデックスへの対策方法をよりくわしく知りたい方は、次の記事もご確認ください。

こちらの記事もチェック

参考:モバイルファースト インデックスに関するおすすめの方法(Google 検索セントラル)

3. SEO外部対策の2つの具体例

SEO外部対策は、自社サイトの外部からの評価を高めるための施策です。

ここでは、その中でも特に重要とされる「質の高い被リンクの獲得」と「サイテーションの獲得」について解説します。

3-1. 質の高い被リンクの獲得

外部対策の中でも特に重要となるのが、質の高い被リンクの獲得です。

被リンクとは、ほかのサイトから自社サイトへ向けられたリンクのことで、検索エンジンは被リンクをサイト評価の指標としています。

ただし、被リンクは単に数が多ければよいわけではありません。

現在のGoogleはリンクの質を重視しており、自社サイトと関連性が高く、信頼できる情報源から、自然な形で設置されたリンクを高く評価します。

逆に、関連性の低いサイトからのリンクや、金銭で購入したような不自然なリンクは、ペナルティの対象となり、検索順位を下げるリスクもあるため注意しましょう。

良質な被リンクを獲得する最も基本的な方法は、ほかのWebサイト運営者が「参照したい」「紹介したい」と感じるような、良質なコンテンツを作成することです。

つまり、SEO内部対策(コンテンツSEO)に取り組むことが、結果としてSEO外部対策にもつながるのです。

被リンクの増やし方をよりくわしく知りたい方は、次の記事もご確認ください。

こちらの記事もチェック

3-2. サイテーションの獲得

サイテーションとは、企業名・ブランド名・サイト名などがWeb上で言及されることです。

こうした情報がWeb上で言及されることが、その企業やサイトの信頼性・知名度の指標として検索エンジンに認識されます。

特に、店舗や事務所など、特定の地域でビジネスを展開している場合のSEO対策(ローカルSEO)において、サイテーションは重要です。

具体的には、正確な企業名・住所・電話番号をさまざまなWebサイト(地域のポータルサイト・業界ディレクトリ・SNSなど)に掲載することが有効です。

また、「Googleビジネスプロフィール」に登録し、情報を常に最新かつ正確に保つことも、サイテーション獲得の重要な施策となります。

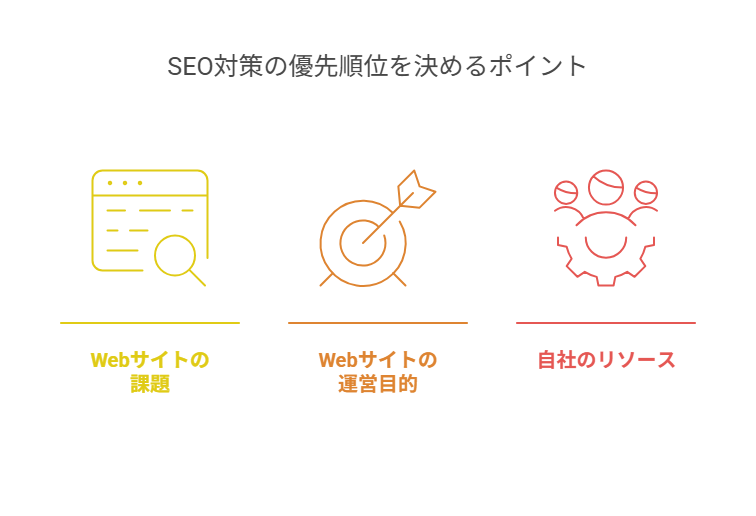

4. 自社に最適なSEO対策の種類は?優先順位を決める3つのポイント

限られたリソースの中で最大の効果を得るためには、自社の状況に合わせた優先順位を決めることが重要です。

ここでは、優先順位を見極めるための考え方として、特に重要な3つのポイントを解説します。

4-1. Webサイトの課題

SEO対策の優先順位を決めるうえでは、自社サイトの現状と課題を正確に把握することが大切です。

課題が見つかったら、Webサイト運営の目的達成に最も影響が大きいものから優先的に取り組みましょう。

課題の特定には、無料ツールの活用が効果的です。

例えば、Google Analyticsではサイト訪問者の行動を、Google Search Consoleでは検索順位やサイトの技術的な問題点などを確認できます。

これらのツールから得たデータに基づき、具体的な課題を発見しましょう。

また、重要なキーワードでの検索順位が低いなら、関連ページのコンテンツ強化や内部リンクの見直しも必要です。

特定のページの直帰率が高い場合は、そのページの内容がユーザーの期待に応えているか見直したり、表示速度を改善したりといった対策が考えられます。

4-2. Webサイトを運営する目的

SEO対策の優先順位を決める2つ目のポイントは、Webサイトを運営する目的です。

例えば「自社ブランドやサービスの認知度向上」が目的であれば、より多くの人にWebサイトを知ってもらうことが重要になります。

幅広いユーザー層が検索する可能性のあるキーワードに対応したコンテンツSEOに力を入れる、といった判断ができるでしょう。

一方、ECサイトの売上向上や、具体的な問い合わせ・資料請求数の増加など、直接的な成果獲得が目的の場合は、ユーザーを目的のアクションに誘導できるよう、Webサイトの使いやすさを改善するテクニカルSEOの優先度が高まります。

このように、事前に明確になっているサイト運営の目的に照らし合わせることで、効果につながりやすいSEO対策を見極めることができます。

4-3. 自社のリソース

SEO対策に取り組む際は、自社のリソース(予算・人員・時間など)も考慮する必要があります。

どれだけ重要度が高い施策でも、実行できなければ意味がありません。

例えば、テクニカルSEOの改善には、Webサイトの構造や、HTML・サーバーに関する専門的な技術知識が求められる場合があります。

また、コンテンツSEOで高品質な記事を作成し続けるには、企画力・調査力・執筆力・編集スキルに加え、継続的な時間と労力が必要です。

SEO外部対策も、戦略を立て、関係性を地道に構築していく活動が求められます。

このように、SEO対策の種類によって必要なスキルは異なります。

自社のリソースを考慮したうえで、実行可能な施策を選ぶことが大切です。

5. SEO対策と連携させたい3つの施策

自社の課題や目的に合わせてSEO対策の優先順位を決めたら、次はその効果をさらに高める方法を考えましょう。

SEO対策は、検索連動型広告・SNS・メルマガといったほかのWebマーケティング施策と連携させることで、より高い効果を発揮します。

5-1. 検索連動型広告

「検索連動型広告」(リスティング広告)とは、ユーザーが検索したキーワードに連動して検索結果ページに表示されるテキスト広告のことです。

SEO対策と検索連動型広告は、どちらも検索エンジンを利用した集客施策であり、連携させることで相乗効果が生まれます。

特に有効なのが、キーワード戦略の共有です。

例えば、SEO対策で特定のキーワードでの上位表示を目指しても、競合が多くて順位が上がりにくいことがあります。

その場合は、そのキーワードで検索連動型広告を出稿することで、アクセスを補完できるでしょう。

逆に、検索連動型広告でクリック率やコンバージョン率の高かったキーワードを、コンテンツSEOのテーマとして選び、記事を作成するというアプローチも有効です。

広告で費用対効果が高いと分かっているキーワードは、SEOでも成果につながりやすい可能性があります。

また、SEO対策目的で作成した質の高いコンテンツを、リスティング広告のランディングページとして活用することもできます。

広告をクリックしたユーザーの満足度を高め、コンバージョンにつなげやすくなるでしょう。

検索連動型広告のメリットや費用などについては、次の記事でくわしく解説しています。

こちらの記事もチェック

5-2. SNS

良質なSEOコンテンツを作成したら、それをより多くの人に見てもらうための情報拡散が重要になります。

ここで活躍するのがSNSです。

作成したコンテンツを、X(旧Twitter)・Facebook・InstagramなどのSNSで積極的に共有・発信しましょう。

これにより、自社サイトへの直接的なアクセス増加だけでなく、コンテンツの認知度向上・潜在的な顧客層へのアプローチ・ユーザーとのエンゲージメント(いいね・シェア・コメントなど)獲得が期待できます。

コンテンツが多くの人に認知され、価値が高いと評価されれば、被リンクやサイテーションも自然な形で得られるでしょう。

SNSを活用したWebマーケティングの方法をよりくわしく知りたい方は、次の記事をご確認ください。

こちらの記事もチェック

5-3. メールマガジン

SEO対策目的で作成したコンテンツは、メールマガジン(メルマガ)のネタとしても活用できます。

例えば、新しく公開したブログ記事の概要とリンクをメルマガで紹介したり、特定のテーマに関連する過去記事をまとめて配信したりすることで、読者にとって価値ある情報を提供できます。

これにより、読者との関係性を強化し、自社サイトへの再訪問を促せます。

SEO対策とメルマガを連携させることで、コンテンツ作成の労力を効率化しつつ、顧客エンゲージメントを高めることが可能です。

6. 「SEO対策の種類が多くて難しい…」そんなときは専門家に相談を

SEO対策の立案・実行には、相応の知識と労力が必要です。

とくに、高品質なコンテンツを継続的に作成し続けることの難しさから、自社だけでの対応には限界がある場合も少なくありません。

社内に専門知識を持つ人材がいなかったり、施策を試しても成果を得られなかったりする場合は、SEO専門業者や記事作成代行サービスへの外注も有効な選択肢です。

最新のSEOノウハウに基づいた効果的な戦略立案と施策実行、成果が出るまでの時間短縮などが期待できます。

おすすめの外注先については、次の記事からご確認ください。

こちらの記事もチェック

弊社が運営する「記事作成代行Pro」でも、SEO対策に強い記事作成サービスを提供しています。

SEO対策の専門知識に基づいたキーワード選定・論理的な構成案作成から、読者の検索意図に深く応える高品質な記事作成、さらにはご要望に応じて入稿作業まで、ワンストップで代行可能です。

SEO対策でお悩みの場合は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

7. まとめ

SEO対策は、サイト内部を改善する「内部対策」(コンテンツSEO・テクニカルSEO)と、サイト外部からの評価を高める「外部対策」に大別されます。

成果を出すためには、これらの種類を理解したうえで、自社の「課題」「目的」「リソース」を分析し、取り組むべき施策の優先順位を明確にすることが重要です。

しかし、SEOに関する専門知識の習得や、特に高品質なコンテンツを継続的に作成し続けることは簡単ではありません。

もし、社内リソースやノウハウ不足でSEO対策、とりわけコンテンツSEOの推進にお悩みであれば、専門家への相談や外部委託も有効な手段です。

SEO対策、特にコンテンツ作成でお困りの方は、弊社が運営する「記事作成代行Pro」までお気軽にご相談ください。

関連記事

-

2025.07.10

GoogleのSGEとは?SEO対策にもたらした3つの影響も解説

SGEとは、簡単に説明するとGoogleが2023年8月に日本で試験運用を開始した生成AIのことです。 Googleの検索画面で知りたいことを質問すれば、即座に要約や回答が表示されます。 そのため、ユーザーにとっては便利な機能かもしれません。 しかし、Webサイトの運営者から見るとどうでしょうか? もしかすると、これまでのSEO対策では上位を目指せなくなるかもしれません。 そこで本記事では、SGE …

- SEO対策の基礎

-

2025.07.02

ゼロクリック検索とは?増加している2つの理由や対策6選まで徹底解説

インターネットで調べものをしていて、「ページを開かずに答えがわかった」という経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。 このように、検索結果の画面だけで疑問が解決し、Webサイトにアクセスしないまま検索を終える行動は「ゼロクリック検索」と呼ばれます。検索エンジンの機能が進化したことで、画面上の情報だけで十分と感じるユーザーが増えているのです。 ユーザーにとっては便利な仕組みである一方、運営 …

- SEO対策の基礎