SEO対策でアクセス数を増やす方法とは?Web集客を成功に導く秘訣を徹底解説!

- 公開日:2019.08.30

- 更新日:2025.02.13

- SEO対策の基礎

-

田端 健一

株式会社BRIDGEA 代表

-

- 通信業界の営業に10年携わり、多くの商品で営業成績日本一を獲得

- 独立して「記事作成代行Pro」を運営

- 「コンテンツマーケティング」や「コンテンツSEO」「記事作成代行」を行なっています。

- 多くのお客様サイトを上位表示に成功。今ではリピート案件多数

「アクセス数を増やすためにはSEO対策が必要と聞いたけど、具体的に何をすればよいのかわからない」

「SEO対策をしているのにアクセス数が増えない」

上記のようなお悩みを抱えている方は少なくありません。

Web集客を成功させるうえで、SEO対策は最も重要な施策の一つです。

しかし、SEO対策は闇雲に行っても効果が出にくく、正しい知識と戦略に基づいた実践が不可欠です。

本記事では、SEO対策の専門業者である筆者が、SEO対策でアクセス数を劇的に増やすための具体的な方法を、成功事例を交えながら徹底解説します。

自社サイトのアクセス数を増やし、Web集客を成功させたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

1. SEO対策とアクセス数の関係

Webサイトのアクセス数を増やすには、SEO対策が不可欠です。

なぜなら、検索順位とクリック率(CTR)は密接に関係しており、検索上位になるほどアクセス数が増加する傾向にあるためです。

| 順位 | クリック率 |

| 1 | 39.8% |

| 2 | 18.7% |

| 3 | 10.2% |

| 4 | 7.2% |

| 5 | 5.1% |

| 6 | 4.4% |

| 7 | 3.0% |

| 8 | 2.1% |

| 9 | 1.9% |

| 10 | 1.6% |

参考:Google Click-Through Rates (CTRs) by Ranking Position in 2025(First Page Sage)

検索順位1位と10位では、クリック率に約25倍の差があることがわかります。

また近年では、検索結果画面にリッチスニペット、強調スニペット、ナレッジパネルなど、通常の検索結果以外にもさまざまな情報が表示されるようになりました。

これらの表示形式もクリック率に影響を与えるため、最適化することで、さらなるアクセス数向上が期待できます。

なお、上記のクリック率のデータソースは2023年のものです。

検索エンジンのアルゴリズムや検索結果の表示形式は常に変化しているため、定期的に最新のデータを確認し、状況の変化を把握するようにしましょう。

検索順位とアクセス数の関係を理解し、適切なSEO対策を行うことが、Web集客成功の鍵となります。

「そもそもSEOってなに?」という方は、次の記事をご覧ください。

こちらの記事もチェック

2. SEO対策でアクセス数を増やすための5つのポイント

本章では、SEO対策の中でも特にアクセス数増加に効果的な、5つの重要なポイントを解説します。

自社サイトの運営で不足していると感じるものは、積極的に取り入れましょう。

2-1. キーワード選定

SEO対策でアクセス数を増やすには、戦略的なキーワード調査が不可欠です。

ここでは、効果的なキーワードを見つける4つのポイントを解説します。

2-1-1. 検索ボリュームと競合性のバランス

キーワードの月間検索数だけでなく、上位表示の難易度(競合性)も確認しましょう。

Googleキーワードプランナーなどのツールで、検索ボリュームが数百〜数千程度、競合性が「低」または「中」のキーワードが狙い目です。

ビッグキーワードは競合が多く、検索数が少なすぎてもアクセスは増えません。

2-1-2. ロングテールキーワードを狙う

ロングテールキーワードとは、3語以上から成る具体的でニッチなキーワードです。

検索数は少ないですが、競合も少なく、上位表示を狙いやすい点が特徴です。

Googleのサジェストや関連キーワード、Q&Aサイトなどを参考にするとよいでしょう。

たとえば「オンライン英会話 初心者 スクール 比較 安い」や「オンライン英会話 子供 おすすめ ゲーム」など、より具体的なニーズに絞ったキーワードも考えられます。

ロングテールキーワードの選び方は、次の記事でくわしく解説しています。

こちらの記事もチェック

2-1-3. 検索意図を深く理解する

「ユーザーがなぜそのキーワードで検索するのか」(検索意図)を理解することが重要です。

検索意図は「情報収集型(Know)」「比較検討型(Do)」「取引型(Buy)」「案内型(Go)」の4タイプです。

たとえば「オンライン英会話 初心者」は情報収集型、「オンライン英会話 おすすめ 比較」は比較検討型、「オンライン英会話 無料体験」は取引型、「〇〇(特定のスクール名)」は案内型に分類できます。

それぞれのタイプに合ったコンテンツを提供することで、ユーザーのニーズを満たしやすくなります。

検索意図の見極め方は、次の記事でくわしく解説しています。

こちらの記事もチェック

2-1-4. 競合サイトのキーワード戦略を分析する

自社サイトのキーワードを選定するうえで、競合サイトがどのようなキーワードで上位表示されているかを分析することは非常に重要です。

AhrefsやSEMrushなどの競合分析ツールを使用すると、競合サイトの流入キーワード、検索順位、被リンク数などを詳細に調べることができます。

競合サイトの分析結果を参考に、自社サイトではどのようなキーワードを狙うべきか、どのようなコンテンツを作成すべきかを検討しましょう。

また、競合サイトがまだ対策していない、穴場のキーワードを見つけることも重要です。

2-2. コンテンツSEO対策

SEO対策の中核となるのが、キーワード調査に基づき、ユーザーの検索意図を満たす質の高いコンテンツを作成する「コンテンツSEO対策」です。

質の高さとは、具体的に次の要素などを指します。

- 検索意図との一致:ユーザーの検索理由、つまり求めるものに対して、疑問や悩みに的確に応えている

- 網羅性:ユーザーが知りたい情報を網羅し、ほかのサイトを参照する必要がないほど充実している

- 正確性と信頼性:信頼できる情報源に基づいた、正確な情報を提供している

- 独自性:他サイトにはない独自の視点・情報・体験談など、一次情報(自身の経験や調査)が含まれている

- 読みやすさ:分かりやすい文章、適切な見出し、箇条書き、図表などを活用し、ストレスなく読める

また、近年注目されているコンテンツSEO対策の手法として「トピッククラスターモデル」があります。

トピッククラスターモデルとは、Webサイト全体の網羅性を内部リンクを活用して高める手法です。

まず、中心となるメインテーマのページ(たとえば「オンライン英会話」)と、そのテーマに関連するサブページ(たとえば「初心者向け」「中級者向け」「比較のポイント」など)を作成します。

これらのページ同士をリンクでつなぐことで、検索エンジンにもユーザーにも分かりやすいサイトを構築できます。

内部リンクについてくわしく知りたい方は、次の記事をご覧ください。

こちらの記事もチェック

2-3. SEO内部対策

SEO内部対策とは、Webサイトの内部構造を最適化し、検索エンジンとユーザーの両方にとって使いやすいサイトにすることです。

内部対策を適切に行うことで、検索エンジンにWebサイトの内容を正しく理解させ、検索順位の向上につなげることができます。

2-3-1. タイトルタグ、メタディスクリプションの最適化

検索エンジンにページ内容を正確に伝え、検索結果でのクリック率を高めるために、各ページに適切なタイトルタグとメタディスクリプションを設定することが重要です。

タイトルタグには対策キーワードを必ず含め、30文字程度でページ内容を簡潔に表現します。

メタディスクリプションは、検索ユーザーにクリックを促すような魅力的な文章にし、120文字程度でページ内容を要約します。

どちらもキーワードを詰め込みすぎず、Webページの内容と一致させることが大切です。

これらを適切に最適化することで、検索エンジンからの評価を高め、上位表示に貢献します。

メタディスクリプションの設定方法や例文は、次の記事で解説しています。

こちらの記事もチェック

2-3-2. 見出しタグ(h1~h6)の適切な使用

見出しタグ(h1~h6)は、コンテンツの構造を検索エンジンに正確に伝えるための重要な要素です。

h1タグはページ内で最も重要な見出しであり、通常はページタイトルに使用し、1ページに1つだけにします。

h2~h6タグは、コンテンツの階層構造を示すために、順番通りに使いましょう。

適切に見出しタグを使用することで、検索エンジンがコンテンツ内容を理解しやすくなり、上位表示に貢献します。

また、ユーザーにとっても、コンテンツの要点を把握しやすくなるというメリットがあります。

見出しタグの設定方法は、次の記事からご確認ください。

こちらの記事もチェック

2-3-3.見出しにキーワードを盛り込む

見出し(特にh2、h3タグ)には、対策キーワードを含めましょう。

検索エンジンは、見出しに含まれるキーワードを重視して、コンテンツの内容やテーマを判断します。

ただし、キーワードを不自然に詰め込むのではなく、あくまでもユーザーにとって分かりやすい、自然な見出しにすることが大切です。

また、キーワードだけでなく、共起語(キーワードと一緒によく使われる単語)や、LSIキーワード(キーワードと関連性の高い単語)を盛り込むことも効果的です。

これらの関連語句を含めることで、検索エンジンにコンテンツの内容をより深く、正確に理解させることができ、検索順位の向上につながる可能性があります。

共起語やLSIキーワードは、「ラッコキーワード」などのツールで調べられます。

2-3-4. 画像のalt属性設定

画像にalt属性(代替テキスト)を設定することで、検索エンジンに画像の内容を伝えられます。

alt属性とは、画像が表示されない場合や、音声読み上げブラウザを利用しているユーザーに対して、画像の代わりに表示されるテキスト情報のことです。

検索エンジンが画像の内容をより正確に理解できるようになり、画像検索での上位表示にもつながる可能性があります。

altタグについては、次の記事でもくわしく解説しています。

2-3-5. URLの正規化

Webサイト内で、内容が同じ、または非常に似ているページが複数存在することがあります。

このような場合「canonicalタグ」を使って、検索エンジンに「このURLが代表のページです」と伝えることができます。

これが「URLの正規化」です。

URLの正規化を行うことで、検索エンジンからの評価が1つのページに集中し、検索順位によい影響を与える可能性があります。

2-3-6. モバイルファーストインデックスに対応する

Googleは、モバイル版のWebサイトを評価の基準とする「モバイルファーストインデックス」を導入しています。

そのため、SEO対策においては、モバイルフレンドリーなサイト設計が不可欠です。

具体的には、レスポンシブデザインを採用し、スマートフォンやタブレットなど、さまざまなデバイスでWebサイトが適切に表示されるようにしましょう。

また、Googleが提供する「モバイルフレンドリーテスト」ツールで、自社サイトがモバイルフレンドリーかどうかを確認できます。

さらに、モバイルでの表示速度も重要な要素です。PageSpeed Insightsなどのツールを使って、ページスピードを測定し、改善策を実行しましょう。

2-4. SEO外部対策

外部対策とは、自分のWebサイト以外の場所(外部)からの評価を高めることです。

具体的には、以下のような施策があります。

2-4-1. 被リンク獲得

被リンクとは、ほかのWebサイトから自社のWebサイトへリンクを貼ってもらうことです。

検索エンジンは被リンクを「他サイトからの推薦」とみなし、数が多く、質が高いほど、Webサイトの信頼性や権威性が高いと判断します。

ただし、被リンク購入や過剰な相互リンクなど、不自然な方法で評価を高めようとすると、ペナルティを受ける可能性があるため注意が必要です。

質の高いコンテンツを作成したり、関連サイトに働きかけたりすることで、自然な被リンク(ナチュラルリンク)を増やすことが理想です。

被リンクを獲得する方法は、次の記事からご確認ください。

こちらの記事もチェック

2-4-2. サイテーション獲得

サイテーションは、ほかのWebサイトやSNSなどで、自社の会社名、ブランド名、Webサイト名、URLなどが言及されることです(リンクがなくても効果があります)。

たとえば、業界関連のWebサイトで「〇〇社のサービスがおすすめ」と紹介されたり、SNSで「〇〇社の記事が参考になった」と投稿されたりすることが、サイテーションになります。

2-4-3. SNSでの言及・拡散

Facebook・X・InstagramなどのSNSで、自社サイトのコンテンツや情報を積極的に発信し、シェアや言及を促しましょう。

SNSでの言及は、直接的なSEO対策効果は限定的ですが、間接的にアクセス数を増やしたり、被リンク獲得の機会を広げたりする効果が期待できます。

2-5. 分析と改善

SEO対策は継続が重要です。定期的な効果測定と改善で、アクセス数増加を目指しましょう。

アクセス数増加のために注目すべき指標は、次の通りです。

■アクセス数

各ページのアクセス状況を確認します。

少ないページは改善が必要です。

■検索順位

対策キーワードの順位を確認します。

低い場合はコンテンツリライトや被リンク増加を検討します。

■クリック率

検索結果表示に対するクリック割合です。

低い場合はタイトルやディスクリプションを見直します。

■直帰率

1ページのみで離脱した割合です。

高い場合はコンテンツがニーズに合っていない、または使い勝手が悪い可能性があります。

■滞在時間

ユーザーのWebサイト滞在時間です。

短い場合はコンテンツの質や回遊性に問題がある可能性があります。

ヒートマップやA/Bテストも活用しながら、データに基づいたPDCAサイクル(Plan:計画、Do:実行、Check:評価、Act:改善)を回し、継続的に改善することでアクセス数増加を実現しましょう。

3. アクセス数対策を効率化!おすすめSEOツール&サービス6選

アクセス数を増やすためには、適切なツールやサービスを活用し、効率的なSEO対策を行うことが重要です。

ここでは、SEO対策に役立つツールやサービスをご紹介します。

3-1. Google Search Console

Google Search Consoleは、Googleが無料で提供するWebサイト管理者向けのツールです。

自分のWebサイトがGoogle検索でどのように表示されているか、どのようなキーワードで検索されているかなどを詳しく知ることができます。

Google Search Consoleは、SEO対策の基本となるツールです。

登録して、定期的にデータをチェックする習慣をつけましょう。

~おもな機能~

■検索パフォーマンス

Google検索であなたのWebサイトが表示された回数、クリックされた回数、平均掲載順位、検索キーワードなどが分かります。

どのキーワードでアクセスを集めているのか、どのページの順位が低いのか、といったことを把握し、改善につなげられます。

■インデックス登録状況

GoogleにWebサイトのページが正しく認識されているか(インデックスされているか)を確認できます。

もしインデックスされていないページがあれば、その原因を調べ、対処できます。

■技術的な問題点の発見

Webサイトにエラー(例:ページが見つからない、スマートフォンで表示がおかしい)がないかを確認できます。

問題があれば通知されるため、迅速に対応できます。

■SEO対策推奨機能

GoogleがWebサイトを分析し、具体的な改善点を提案します。

3-2. Google Analytics

Google Analyticsは、Googleが無料で提供する高機能なアクセス解析ツールです。

Webサイトのアクセス状況、ユーザー属性や行動、コンバージョンなど、さまざまなデータを詳細に分析できます。

検索エンジン上でのパフォーマンス分析に強みをもつGoogle Search Consoleに対し、Google AnalyticsはWebサイト内のユーザー行動分析で効果を発揮します。

両者を連携させることで、より効果的なSEO対策が可能です。

~おもな機能~

■リアルタイム分析

現在の訪問者数・閲覧ページ・参照元などをリアルタイムで確認できます。

■ユーザー分析

年齢・性別・地域・デバイスなど、ユーザー属性を分析できます。

■集客分析

検索エンジン・SNSなど、どこからアクセスしてきたかを分析できます。

■行動分析

よく見られているページ、離脱が多いページなどを分析し、Webサイト改善に役立てます。

3-3. ラッコキーワード

参照:ラッコキーワード

ラッコキーワードは、日本語キーワード調査に特化した無料ツールです(有料版あり)。 SEO対策やコンテンツ作成に必要な関連キーワードを、さまざまな情報源から素早く大量に取得できます。

キーワード調査の時間を大幅に短縮し、効率化したい方におすすめです。

~おもな機能~

■サジェストキーワード取得

Google・Yahoo!・YouTube・Amazonなど、複数のプラットフォームのサジェストキーワードを一括取得します。

ユーザーの多様な検索ニーズを把握できます。

■Q&Aサイト調査

Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトから、キーワードに関連する質問を抽出します。

ユーザーの疑問や悩みを把握し、コンテンツ作成に活かせます。

■見出し抽出

上位表示サイトの見出し(h2、h3タグなど)を抽出します。

競合サイトのコンテンツ構成を分析し、参考にできます。

■共起語分析

上位表示サイトで頻出する単語を抽出します。

コンテンツに含めるべきキーワードのヒントが得られます。

3-4. SEMrush

参照:Semrush

SEMrushは、SEO対策に必要なあらゆる機能がそろった、高機能な有料ツールです。

キーワード調査、競合サイトの分析、被リンク(ほかのWebサイトからのリンク)の調査など、さまざまな機能を利用できます。

SEO対策に必要な作業をほぼカバーできる強力なツールですが、料金も高く設定されています。

本格的にSEO対策に取り組みたい企業や、Webサイト運営者におすすめです。

~おもな機能~

■キーワードマジックツール

関連キーワードを大量に提案できます。

検索数や難易度も分かるので、どのキーワードを狙うべきか判断するのに役立ちます。

■サイト監査

Webサイト全体をチェックし、SEO対策上の問題点(例:ページの表示速度が遅い、リンク切れがある)を自動で発見します。

■AIを活用したコンテンツ作成支援

キーワードを入力すると、AIが記事の構成案やタイトル案を作成します。

3-5. Ahrefs

参照:Ahrefs

Ahrefsは、特に被リンク分析とキーワード調査に強みを持つ、有料のSEOツールです。

競合サイトが、どこから、どのようなリンクを獲得しているのかを詳細に調べられます。

競合サイトのSEO対策戦略を分析できるため、自社の戦略に活かしたい場合に特に有効です。

~おもな機能~

■競合サイトの被リンク分析

自社サイトだけでなく、競合サイトの被リンクも詳しく分析できます。

リンク元のWebサイトの強さや、リンクのアンカーテキスト(リンクが貼られている文字列)などを確認できます。

■キーワード調査

キーワードの検索数や、上位表示の難易度、関連キーワードなどを調べられます。

Ahrefs独自の指標で、キーワードの難易度をより正確に把握できます。

■競合サイト分析

競合サイトがどのようなキーワードで上位表示されているか、どれくらいのアクセスがあるかなどを調べられます。

3-6. Screaming Frog SEO Spider

Screaming Frog SEO Spiderは、Webサイト全体を巡回し、SEO対策上の問題点を洗い出すデスクトップアプリケーション(PCにインストールして使うソフト)です。

Webサイトの内部構造を詳しく分析し、技術的な問題点を改善するのに役立ちます。

無料でも利用できますが、最大500URLまでという制限があります。

大規模なWebサイトの場合は、有料版の利用がおすすめです。

~おもな機能~

■リンク切れの発見

Webサイト内にリンク切れ(404エラー)がないかチェックできます。

■リダイレクトの確認

Webサイト内でリダイレクト(URLの転送設定)が正しく行われているか確認できます。

■タイトルタグ、メタディスクリプションの確認

各ページのタイトルタグやメタディスクリプションが適切に設定されているか、文字数は適切か、などを確認できます。

■重複コンテンツの発見

Webサイト内に、内容が重複しているページがないかチェックできます。

4. 進化するSEO対策|最新トレンドとアルゴリズム対策

SEO対策の世界は常に変化しており、Googleのアルゴリズムも頻繁にアップデートされます。

最新のSEO対策トレンドを把握し、アルゴリズムの変化に対応していくことが重要です。

4-1. 2024年最新SEO対策トレンド

Googleの検索アルゴリズムは頻繁にアップデートされ、新しい技術やユーザーの行動変化に伴い、SEO対策のトレンドも移り変わります。

ここでは、2024年のSEO対策において特に注目すべき3つのトレンドを解説します。

4-1-1. AIを活用したコンテンツ作成

OpenAIのChatGPTをはじめとするAI技術の進化は、コンテンツ作成の効率化をもたらし、SEO対策の現場でも活用が広がっています。

AIは、キーワードに基づいた記事の構成案作成、タイトル案の生成、文章の自動生成などを得意とし、作業時間を大幅に短縮できる可能性があります。

しかし、現時点では、AIが生成したコンテンツをそのまま公開することは、SEO対策の観点から推奨できません。

なぜなら、AIは既存の情報を基に文章を生成するため、独自性に欠け、検索エンジンから評価されにくい傾向があるからです。

また、情報が古かったり、誤った情報が含まれていたりする可能性もあり、ユーザーの信頼を損ねるリスクもあります。

したがって、SEO対策で成果を上げるためには、AIを「記事作成の完全自動化ツール」としてではなく「SEO対策担当者のアシスタント」として活用することが重要です。

4-1-2. 音声検索への対応

スマートスピーカーやスマートフォンの普及にともない、音声検索の利用が急速に増加しています。

音声検索は従来のテキスト検索とは異なり「OK Google」や「Hey Siri」などに続く質問形式や話し言葉が使われる傾向にあります。

たとえば「近くのイタリアンレストランは?」「〇〇の作り方を教えて」といった具合です。

SEO対策で音声検索からのアクセスを増やすには、ユーザーの質問を予測し、その答えをコンテンツに含めておきましょう。

よくある質問とその回答をまとめたFAQコンテンツも効果的です。

また「近くの〇〇」といった地域情報に関する検索が多いため、Googleビジネスプロフィールなどの情報を充実させる対策も欠かせません。

音声検索最適化は、まだ競合が少ない分野であり、早期に取り組むことで新たなアクセス流入が期待できます。

今後のSEO対策において、音声検索はますます重要な要素となるでしょう。

4-1-3. 構造化データマークアップ

構造化データマークアップとは、Webサイトの情報を、検索エンジンがより理解しやすい形式(JSON-LD・microdata・RDFaなど)で記述することです。

具体的には、WebページのHTMLに特別なタグ(目印)を追加して、「これは商品名です」「これは価格です」「これはレビューです」といった具合に、情報の内容を検索エンジンに伝えます。

マークアップを適切に行うことで、検索結果のリッチスニペット(検索結果下部の追加情報)が表示されやすくなり、クリック率の向上が期待できるのです。

構造化データマークアップは、HTMLに直接記述することもできますが、Googleが提供している「構造化データ マークアップ支援ツール」や、CMSのプラグインなどを利用すると、比較的簡単に実装できます。

自社のWebサイトのコンテンツに合った構造化データをマークアップし、検索結果での視認性を高め、アクセス数増加を目指しましょう。

4-2. 主要なアルゴリズムアップデートとその影響

Googleは、検索結果の品質向上のため、年間を通じて大小さまざまなアルゴリズムアップデートを継続的に行っています。

■パンダアップデート(2011年〜)

低品質なコンテンツやコピーコンテンツ、内容の薄いコンテンツなどを排除し、ユーザーに価値ある情報を提供するWebサイトを高く評価するためのアップデートです。

■ペンギンアップデート(2012年〜)

不自然な被リンク(自作自演リンク、有料リンクなど)や、キーワードの過剰な詰め込みなど、スパム行為によって検索順位を上げようとするWebサイトを取り締まるためのアップデートです。

■ハミングバードアップデート(2013年)

検索キーワードの背後にある文脈や意図をより深く理解し、ユーザーが本当に求めている情報を提供するためのアップデートです。

■モバイルフレンドリーアップデート(2015年)

スマートフォンなどのモバイル端末で表示が最適化されている(モバイルフレンドリー)Webサイトを、検索順位で優遇するアップデートです。

■BERTアップデート(2019年)

BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)と呼ばれる自然言語処理モデルを導入し、検索キーワードの文脈やニュアンスをより深く理解するためのアップデートです。

これらのアップデートの変遷から分かるのは、Googleが常にユーザーの検索体験を向上させることを目指していることです。

そのためには、小手先のテクニックではなく、本質的に価値のあるコンテンツを提供するWebサイトを高く評価する傾向が強まっています。

今後も新たなアップデートが実施される可能性もあります。

最新の動向を注視し、必要に応じてコンテンツをブラッシュアップしましょう。

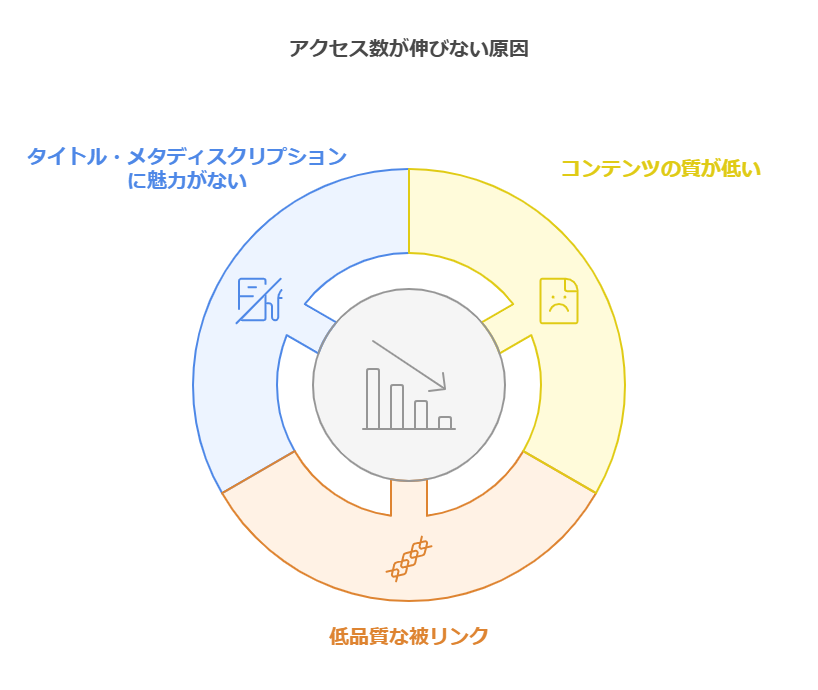

5. アクセス数が伸びない3つの原因と対策

「SEO対策に力を入れているのに、アクセス数が伸び悩んでいる」という方もいるでしょう。

ここでは、アクセス数が伸びないおもな原因として、3つのポイントを解説します。

これらの原因を解決し、アクセスアップを目指しましょう。

5-1. コンテンツの質が低い

Webサイトのアクセス数が伸びない根本的な原因として、コンテンツの質が低いことが挙げられます。

検索エンジンはユーザーに価値あるコンテンツを上位表示するため、質が低いと評価されず、アクセス増も見込めません。

質の低いコンテンツとは、たとえば以下のようなものです。

- 検索意図との不一致:ユーザーの検索理由や求める情報と、コンテンツ内容がずれている

- 情報の不足や誤り:必要な情報が不足していたり、誤った情報が記載されている

- 専門性・独自性の欠如:誰でも書ける内容で、専門知識や独自の視点、一次情報がない

- 読みにくい文章:誤字・脱字、文法ミス、長文、専門用語の多用などで、ユーザーにストレスを与える

対策は、まずターゲットユーザーを明確にし、検索意図を深く理解することです。

そのうえで、Googleが重視する「E-E-A-T」(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識した記事を作成しましょう。

- 経験(Experience):体験談など、実体験に基づく一次情報を提供する

- 専門性(Expertise):特定分野の深い知識やスキルを示す

- 権威性(Authoritativeness):著者やサイトが、その分野の専門家として認知されている

- 信頼性(Trustworthiness):情報の正確性・透明性を確保し、信頼できる情報源を示す

例として、医療系Webサイトなら、医師など医療従事者の監修や執筆があると、E-E-A-Tを高められます。

E-E-A-Tの対策方法は、次の記事でくわしく解説しています。

こちらの記事もチェック

5-2. 低品質な被リンクを取得している

被リンク(ほかのWebサイトから自社のWebサイトへのリンク)は、検索エンジンがWebサイトの信頼性を評価するうえで重要な要素です。

しかし、低品質な被リンクは逆効果になります。

たとえば、内容の薄いサイトや、スパムサイトからのリンクは、検索エンジンからの評価を下げる可能性があります。

質の高い被リンクを獲得するためには、ほかのWebサイト運営者が「紹介したい」と思うような、コンテンツを作成することが最も重要です。

地道な作業ですが、質の高い被リンクを増やすことで、Webサイト全体の評価が向上し、アクセス数増加につながります。

5-3. タイトルやメタディスクリプションに魅力がない

タイトルとメタディスクリプションは、検索結果に表示されるWebページの「看板」のようなものです。

タイトルやメタディスクリプションの訴求力が低いと、ユーザーにクリックしてもらえず、アクセス数増加の機会を逃してしまいます。

重要なのは、ユーザーが検索するキーワードと、Webページの内容が一致していることです。

タイトルとメタディスクリプションを最適化することで、検索結果でのクリック率が向上し、アクセス数増加につながります。

6. まとめ

SEO対策で検索順位を上げることが、Webサイトへのアクセス数増加に直結します。

上位表示には、キーワードの徹底的な調査や、検索意図を満たす質の高いコンテンツの作成が不可欠です。

そのうえで、SEO対策の内部対策や外部対策を施すことで、安定したアクセス数の獲得が期待できます。

総合的なSEO対策で、検索エンジンからのアクセス数を増やし、Web集客を成功させましょう。

なお、記事作成代行業者である弊社は、SEO対策に強いライターによる高品質なコンテンツ作成と、データ分析に基づいた効果的なSEO対策で、お客様のWeb集客を強力にサポートいたします。

SEO対策でお悩みの方は、ぜひ一度、弊社にご相談ください。

無料相談を通じて、貴社に最適なSEO対策戦略をご提案いたします。

関連記事

-

2025.07.10

GoogleのSGEとは?SEO対策にもたらした3つの影響も解説

SGEとは、簡単に説明するとGoogleが2023年8月に日本で試験運用を開始した生成AIのことです。 Googleの検索画面で知りたいことを質問すれば、即座に要約や回答が表示されます。 そのため、ユーザーにとっては便利な機能かもしれません。 しかし、Webサイトの運営者から見るとどうでしょうか? もしかすると、これまでのSEO対策では上位を目指せなくなるかもしれません。 そこで本記事では、SGE …

- SEO対策の基礎

-

2025.07.02

ゼロクリック検索とは?増加している2つの理由や対策6選まで徹底解説

インターネットで調べものをしていて、「ページを開かずに答えがわかった」という経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。 このように、検索結果の画面だけで疑問が解決し、Webサイトにアクセスしないまま検索を終える行動は「ゼロクリック検索」と呼ばれます。検索エンジンの機能が進化したことで、画面上の情報だけで十分と感じるユーザーが増えているのです。 ユーザーにとっては便利な仕組みである一方、運営 …

- SEO対策の基礎