記事構成案の作り方9ステップ&【必見】6つのコツを解説!

- 公開日:2021.07.14

- 更新日:2024.05.27

- 記事の書き方

スタッフ

スタッフ

スタッフ

スタッフ

良い記事構成案を作る手順とコツを実際のキーワード例と一緒にご説明します。

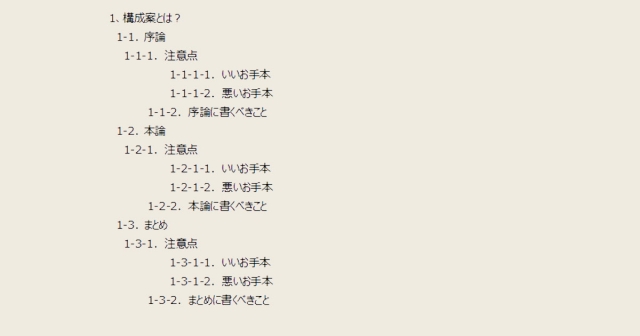

1.記事構成案とは?

記事の執筆に取り掛かる前に、構成案を作成した方がいいでしょう。

というのも記事の執筆速度が上がる、ターゲットユーザー像を意識できる、記事の内容にブレを生じにくくするという3点の大きなメリットがあるからです。

スタッフ

スタッフ

スタッフ

最後のまとめで、記事内で説明した重要なポイントや結論を書きます。

スタッフ

2.【必見】良い記事構成案を作る6つのコツ

スタッフ

2-1.記事の目的を意識する

あなたが記事を作成する目的は何でしょうか?

記事内で紹介する商品を買ってもらって広告収入を上げたいから?お気に入りの場所に多くの人に来て欲しいから?

スタッフ

2-2.検索ユーザーのニーズに合わせて絞り込む

スタッフ

スタッフ

スタッフ

■「おすすめ キーボード」のキーワードで構成案を作成

- 折り畳み式なので持ち運びしやすい

- 無線なので

- 構成案の作り方

- まとめ

記事といっても新聞記事なのか?ブログ記事なのか?

このように一般的な文章だけが並んでしまい、読者が自分ごととして受け取らず離脱しやすくなります。

2-3.見出しの前半にキーワードを入れる

見出しには、できるだけ前半に検索キーワードを入れましょう。

スタッフ

スタッフ

関連記事:「記事の見出しはSEOの大黒柱!上手につける6つのコツを紹介」

2-4.オリジナルの要素を入れる

当然ですが、上位10位以内の記事の内容を真似しただけではGoogleから評価されず、検索上位に上がることはありません。

読者の希望を叶え、そのサイトにしか書かれていない情報を盛り込む必要があります。

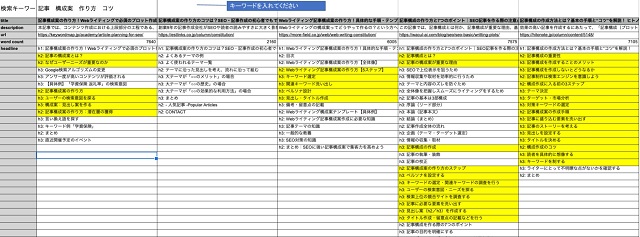

以下の表をご覧ください。

「記事・構成案・作り方・コツ」で検索したときの検索上位記事の見出しです。

左から1位〜4位の記事の見出し、一番右は10位の記事の見出しです。

他の記事にも含まれている見出しや内容に黄色く塗ってあります。

スタッフ

スタッフ

潜在ニーズの探り方は3章で詳しくお伝えします。

2-5.1つの見出しで伝えることは1つ

1つの見出しで伝えることは1つに絞りましょう。

スタッフ

2-6.ブックマーク機能の使用やテンプレ化する

スタッフ

構成案をたくさん作成して経験を積んだら、次は作成の効率化について考えましょう。

スタッフ

スタッフ

スタッフ

3.記事構成案の作り方【9ステップ】

スタッフ

実際に例文を出しながらご説明しますので、記事を読みながら構成案を作成してみてくださいね。

3-1.キーワード選定

メインの検索キーワードを作成します。

スタッフ

スタッフ

スタッフ

関連記事:「【SEOの基礎】キーワード選びは記事作成の第一歩!踏むべき5ステップ紹介」

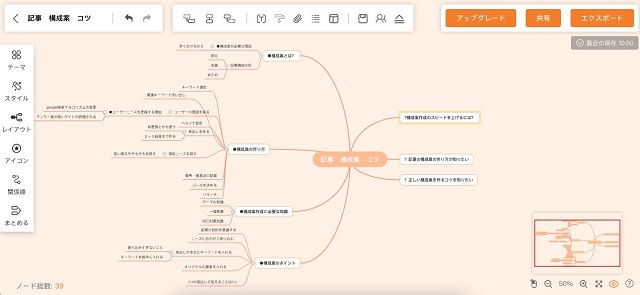

3-2.関連キーワードの洗い出し

次に関連キーワードを洗い出します。

メインの検索キーワードと一緒に検索されているキーワードを洗い出すと、読者の悩みを探りやすくなります。

スタッフ

スタッフ

3-3.検索ユーザーのニーズを探る

メインの検索キーワードと関連キーワードから読み取れる、読者の希望や悩みを探ります。

スタッフ

「いい記事構成案を作るコツが知りたい!」

スタッフ

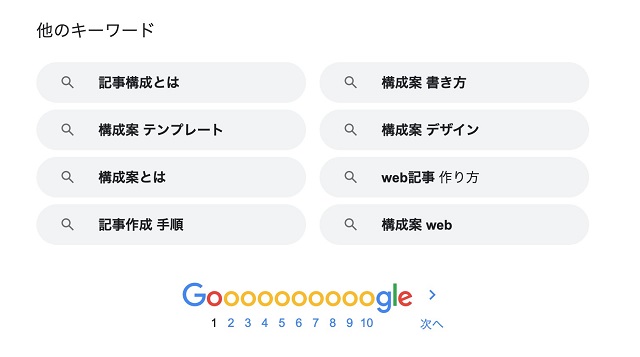

| ・記事構成とは ・構成案とは |

記事の構成案とは何か?が知りたい。 |

|---|---|

| ・構成案 テンプレート ・構成案 書き方 ・記事作成 手順 |

「この順番で作っていけばいい構成案ができるよ!」という手順やテンプレートが知りたい。 |

関連キーワード全てを満たす必要はありません。

中には全く関係がなさそうなキーワードも含まれています。

3-4.検索ユーザーのペルソナを設定する

3-3.で洗い出した読者の希望や悩みをもとに、どのような人が記事を読んでくれそうか予想します。

ターゲットユーザー像をペルソナとも言いますが、このペルソナが詳細であればあるほど内容がブレない記事を作りやすいでしょう。

スタッフ

- 性別:女性

- 年齢:20代〜40代

- 職業:学生または専業主婦

- 目標:副業ライターで月に10万円は稼ぎたい

- 日常:平日は朝から夕方まで外出している。帰宅後のすきま時間と休日で記事を書いている

- 趣味:ネットサーフィンやネットフリックスでの動画鑑賞、たまにショッピングに出かける

3-5.ゴールを決める

読者に、記事を読んでもらったあとどのような行動をとって欲しいですか?

2章でお伝えしたゴールを決めることにもつながりますが、あなたはなぜこの記事を書こうと思ったのでしょうか。

ほとんどの場合、記事を読み終えた読者に何かを期待しているからですよね?

スタッフ

このように、記事を読み終えた読者に期待することや次に起こして欲しいアクションを決めると、記事に盛り込む内容をより鮮明にしぼり込めます。

3-6.検索上位記事をリサーチ

検索上位1位〜10位まで読んでリサーチしましょう。

リサーチとは具体的に以下を行うことです。

- 各記事に共通する見出しや内容がないか探す

- 自身が認識しているターゲットユーザー像に大きなズレがないか確認する

スタッフ

スタッフ

関連記事:「【SEOビギナー必見】SEO対策とは?基本と実践方法を徹底解説」

3-7.見出しをつくる

見出しを作っていきます。

見出しは読者が最後まで読んでくれるかどうかを決める大事なポイントです。

いい見出しを作るポイントは検索キーワードを前半に含めることと、構成は多くて2〜3段まで作ることです。

スタッフ

スタッフ

関連記事:「ブログ記事に『目次』をつける意味や効果を徹底解説!」

3-7-1.構成パターン①「PASONA」の法則

読者が最後まで読んでくれやすい記事構成パターンの一つ「PASONA」の法則をご紹介します。

「PASONA」とは、

| 「P」Problem(問題提起) | 「こんな悩みがありませんか?」と問題提起する |

|---|---|

| 「A」Agitation(あぶりたて) | 提起した問題にさらに突っ込んで「そうそう、そうなのよ!」と読者からの共感を得る |

| 「SO」SOlution(問題解決) | 具体的にわかりやすい解決方法を教える |

| 「N」Narrow down(絞り込み) | 限定感や特別感を出す (例)10組限定!・これが見られるのはここだけ! |

| 「A」Action(行動) | 読者を行動につなげる。具体的に「早速これからやりましょう!」と初めにすべきことを提示してあげると読者が動きやすい。 |

PからAまで順番に構成案を作成します。

スタッフ

3-7-2.構成パターン②「AIDMA」の法則

読者が最後まで読んでくれやすい記事構成パターンの一つ「AIDMA」の法則をご紹介します。

「AIDMA」とは、

| 「A」Attention(注意・認知) | 商品やサービスを知ってもらう |

|---|---|

| 「I」Interest(関心) | 商品やサービスに関心を持ってもらう |

| 「D」Desire(欲求) | 商品やサービスがおすすめな理由、他のサービスとの違いなどをアピールし読者に欲しいと思ってもらう |

| 「M」Memory(記憶) | 欲しいと思ってくれた読者がこの商品やサービスを忘れないよう広告を貼ったりURLを挿入する |

| 「A」Action(行動) | 読者が行動に移しやすいよう誘導する。今利用しないと損だと思わせる |

スタッフ

3-8.潜在ニーズを探る

スタッフ

潜在ニーズとは、読者が検索する段階では気づいていない悩みのことです。

潜在ニーズがわかれば、「本当はこんなことでもお悩みでしょう?」と記事内に盛り込んで他の記事にはないオリジナリティが出せます。

スタッフ

スタッフ

記事に掲載する場合は、必ず事実確認をしてから掲載しましょう。

3-9.見出し内容を決める

見出しと順番が定まったら、各見出しに留意点や備考をメモしておきます。

スタッフ

- 見出し内容の概要

- 記事の執筆時に参考になりそうなURL

- 図表を挿入する場合はそのイメージ図や引用URL

4.記事構成案のご相談なら「記事作成代行Pro」へ

スタッフ

スタッフ

5.まとめ

スタッフ

スタッフ

関連記事

-

2024.01.18

もう迷わない!見出しタグ(hタグ)とは?SEO効果と設定方法を具体例で紹介

「見出しタグを適切に設定できているか不安」 「そもそも見出しタグの役割がよく分からない」 上記のような悩み・不安を抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか? 見出しタグは、単に文章の見た目を整えるだけでなく、検索エンジンにコンテンツの内容を伝え、ユーザーの利便性を高める効果があります。 この記事では、見出しタグの基本的な定義・SEO効果・正しい設定方法・効果的な使い方、設定する際の注意点まで …

- 記事の書き方

-

2023.09.01

【プロ直伝】記事作成おすすめツール19選!ジャンル別に紹介

九段さん 最近ブログを始めたんですが、記事の執筆って思ったより難しいですね。キーワード選びや言葉選びがなかなか大変です・・・。 記事Pro スタッフ 同じような悩みを抱えている方は多いようです。そんな時は「記事作成ツール」を利用してみてはいかがでしょうか?記事作成ツールは執筆をさまざまなアングルからサポートしてくれるツールです。種類が多く、九段さんもきっと気に入ると思いますよ。 九段さん 具体的に …

- 記事の書き方