SEO対策にベストな更新頻度とは?効果的な更新戦略と実践方法

- 公開日:2022.03.24

- 更新日:2025.02.22

- 内部SEO対策

-

田端 健一

株式会社BRIDGEA 代表

-

- 通信業界の営業に10年携わり、多くの商品で営業成績日本一を獲得

- 独立して「記事作成代行Pro」を運営

- 「コンテンツマーケティング」や「コンテンツSEO」「記事作成代行」を行なっています。

- 多くのお客様サイトを上位表示に成功。今ではリピート案件多数

SEO対策において、Webサイトの更新頻度は重要な要素の一つですが、「更新頻度が高ければ高いほどよい」とは限りません。

この記事では、SEOにおける更新頻度の基本から、効果的な更新戦略・具体的な実践方法まで、記事作成代行業者の視点から詳しく解説します。

この記事を読むことで、以下の内容を理解できます。

- SEOにおける更新頻度の重要性

- 業種・サイト規模別の更新頻度の目安

- 更新頻度を高めるメリットとデメリット

- コンテンツの質と更新頻度のバランス

- 効果的なコンテンツ更新の具体策

目次

1. SEOにおける更新頻度とは?【基本の定義と重要性】

SEOにおける更新頻度とは、Webサイトのコンテンツを新しく追加・修正・削除する頻度のことです。

しかし、単に「更新する」といっても、その内容は多岐にわたります。

ここでは、更新頻度の基本的な定義と、SEO対策においてなぜ更新頻度が重要視されるのかを解説します。

1-1. Webサイトで定期的に更新する情報

Webサイトでは、基本的に以下の情報を更新します。

- 新規コンテンツの追加:新しい記事やページを作成し、Webサイトに公開すること

- 既存コンテンツのリライト:既存の記事やページの内容を修正・加筆し、情報を最新の状態に保つこと

- 情報のアップデート:統計データや製品情報など、古くなった情報を新しい情報に更新すること

- 表現の修正:より分かりやすく、魅力的な文章に改善すること

- 低品質コンテンツの削除:検索順位が低い、または読者にとって価値のないコンテンツを削除すること

Webサイトの更新は、上記のようにさまざまな種類があり、それぞれ目的やSEO効果も異なります。

サイト更新日は、Webサイト全体、または特定のページの最終更新日を示すもので、更新頻度とは異なります。

1-2. なぜSEOで更新頻度が重要視されるのか?

SEO対策において更新頻度が重要視される理由は、主に以下の3点です。

| 理由 | 説明 |

| 検索エンジンが鮮度のよい情報を求めていること | ・検索エンジンは、常にユーザーに最新かつ有益な情報を提供しようと努めている ・古い情報よりも新しい情報が掲載されているWebサイトを高く評価する傾向がある |

| クローラビリティの向上 | ・更新頻度が高いWebサイトは、検索エンジンのクローラー(Webサイトを巡回するロボット)の巡回頻度も高くなる可能性がある ・クローラーの巡回頻度が高まると、新しいコンテンツや更新されたコンテンツが検索エンジンに素早く認識され、インデックス(検索エンジンのデータベースに登録)される可能性が高まる |

| ユーザーエクスペリエンスの向上 | ・定期的にコンテンツが更新されるWebサイトは、ユーザーに「アクティブなサイト」という印象を与え、信頼性や満足度を高めることにつながる |

これらの理由から、更新頻度はSEO対策において重要な要素として認識されています。

1-3. 更新頻度を考える上で重要な「E-E-A-T」とは?

更新頻度を高めることは重要ですが、その前提となるのが「E-E-A-T」を満たすコンテンツを作成することです。

E-E-A-Tとは、以下の4つの要素の頭文字を取ったものです。

- Experience(経験):コンテンツ作成者の実体験に基づいた情報

- Expertise(専門性):特定の分野に関する専門知識

- Authoritativeness(権威性):その分野の第一人者として認知されていること

- Trustworthiness(信頼性):情報が正確で信頼できること

更新頻度が高くても、E-E-A-Tが低いコンテンツはSEO効果が期待できません。

更新の際には、専門家に監修を依頼したり、商品やサービスに関する口コミやレビューを盛り込んだりするなど、E-E-A-Tを満たすようにしましょう。

E-E-A-Tについては、以下で詳しく解説しています。

こちらの記事もチェック

2. SEO効果を高める理想的な更新頻度は?【業種・サイト規模別】

この章では、更新頻度に関する一般的な考え方と、業種・サイト規模別の更新頻度の目安について解説します。

この章で解説するのは、以下の3点です。

2-1. 更新頻度は高ければ高いほどよいわけではない

必ずしも「更新頻度が高ければ高いほどよい」とは限りません。

確かに、更新頻度が高いWebサイトは、検索エンジンから「アクティブなサイト」と認識され、SEO効果が期待できる可能性があります。

しかし、更新頻度を高めることだけに注力し、コンテンツの質が低下してしまっては本末転倒です。

質の低いコンテンツを量産することは、SEOに悪影響を及ぼす可能性さえあります。

重要なのは、「量より質」です。

読者にとって価値のある、質の高いコンテンツを定期的に更新することが、SEO効果を高めるための基本となります。

2-2. 業種・サイト規模別によって理想的な更新頻度は異なる

Webサイトの更新頻度は、業種やサイト規模によって異なります。

以下に、一般的な目安を示します。

| 業種・サイト規模 | 更新頻度の目安 | 詳細 |

| ニュースサイト・ 速報性のある情報を扱うサイト | 1日に複数回 | ・リアルタイム性が重要なため、1日に複数回の更新が求められる |

| 大手企業のコーポレートサイト・ 大規模ECサイト | 週に1回〜数回 | ・新製品情報・プレスリリース・IR情報など、定期的な情報発信が必要 ・週に1回〜数回の更新が目安 |

| 中小企業のコーポレートサイト・ ブログ | 月に1回〜数回 | ・企業活動の紹介・製品やサービスのPR、ブログ記事など、コンテンツの種類によって更新頻度は異なる ・月に1回〜数回の更新が目安となる |

| 個人ブログ・ アフィリエイトサイト | 月に1回〜数回 | ・テーマや運営方針によって更新頻度は大きく異なる ・月に1回〜数回の更新が一般的 |

| ランディングページなど・ 更新の必要性が低いサイト | 不定期 (必要な場合のみ) | ・基本的に更新の必要はない ・キャンペーン情報など、期間限定の情報は適宜更新する必要がある |

自社のWebサイトの状況に合わせて、現実的な更新頻度を検討しましょう。

2-3. 競合サイトの更新頻度を参考にする

競合サイトの更新頻度を参考にすることは、自社の更新頻度を決める上で有効な手段の一つです。

競合サイトの更新頻度を調べるには、以下のツールを活用できます。

- SEOツール:Ahrefs、SEMrush、Ubersuggestなど、競合サイトの分析機能を備えたSEOツールを利用する

- サイトクローラー:Webサイトを巡回し、更新情報を収集するツール(例:Screaming Frog SEO Spider)を利用する

- RSSリーダー:競合サイトのRSSフィードを登録し、更新情報を確認する

ただし、競合サイトの更新頻度はあくまで「参考」にとどめるべきで、鵜呑みにしないようにしましょう。

自社に競合サイトと同じ頻度での更新を維持できるリソースがあるとは限らないためです。

さらに、競合サイトと自社のサイトとでは業種・サイト規模・コンテンツの種類・ターゲット層などが異なる場合もあるでしょう。

サイトの更新頻度は、自社サイトの状況を総合的に考えましょう。

また、SEO対策ツールはさまざまな用途に適したものが多数リリースされています。

詳しく知りたい方は、以下を参考にしてください。

こちらの記事もチェック

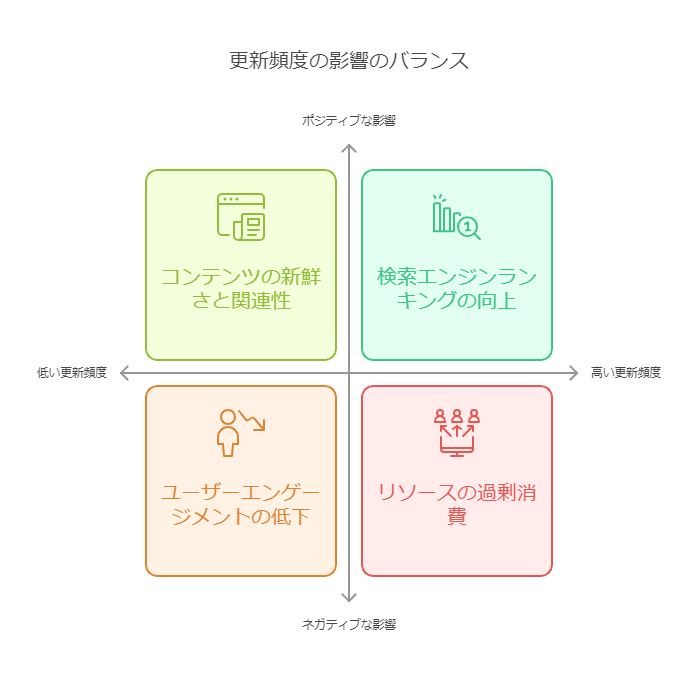

3. SEO対策としての更新頻度が高いことのメリット・デメリット

Webサイトの更新頻度を高めることは、SEO対策においてメリットがある反面、デメリットも存在します。

この章では、更新頻度が高いことのメリット・デメリットを詳しく解説します。

3-1. 更新頻度が高いことのメリット

更新頻度が高いことの主なSEOメリットは、以下の3点です。

| SEOメリット | 説明 |

| クローラーの巡回頻度向上 | Webサイトの更新頻度が高いと、検索エンジンのクローラーが頻繁にサイトを訪れるようになり、新しいコンテンツや更新されたコンテンツが素早くインデックスされる可能性が高まる |

| 検索順位への好影響 | 特にニュース性の高いコンテンツなど、情報の鮮度が重視される場合、更新頻度が高いことは検索順位に好影響を与える可能性がある |

| ユーザーエンゲージメントの向上 | 定期的に新しいコンテンツが追加されるWebサイトは、ユーザーの興味を引きつけ、サイト滞在時間や回遊率の向上につながる可能性がある |

これらのメリットにより、Webサイト全体のSEO効果を高めることが期待できます。

更新頻度において重要な「インデックス」については、以下を参考にしてください。

こちらの記事もチェック

3-2. 更新頻度が高いことのデメリット

更新頻度が高いことのデメリットとしては、以下の3点が挙げられます。

| デメリット | 説明 |

| 質の低いコンテンツが増加するリスク | ・更新頻度を高めることだけに注力することにより、コンテンツの質の低下を招くことがある ・低品質なコンテンツは、Googleからの評価を下げるリスクがある |

| リソース(時間・人員・費用)の負担増 | ・質の高いコンテンツを定期的に作成するには、相応のリソースが必要 ・無理な更新頻度を設定すると、リソースが不足し、Webサイトの運営が破綻してしまう可能性がある |

| ユーザーエクスペリエンスの低下 | 読者にとって価値のない情報ばかりが更新されると、ユーザーはWebサイトから離れていってしまう |

更新頻度を高める際には、これらのデメリットを十分に考慮し、無理のない計画を立てることが重要です。

検索エンジンからのペナルティについては、以下で詳しく解説しています。

こちらの記事もチェック

4. SEO対策で毎日更新は本当に効果がある?

「SEO対策には毎日更新が効果的」という話を耳にすることがありますが、果たしてそれは本当なのでしょうか?

ここでは、SEOの専門家の視点から、「毎日更新」の真偽について解説します。

4-1. 「毎日更新」神話の嘘と真実

「毎日更新」が必ずしもSEOに効果的とは限りません。

むしろ、質の低いコンテンツを毎日更新することは、SEOに悪影響を及ぼす可能性さえあります。

Googleの検索アルゴリズムは、コンテンツの質を重視しています。

ユーザーにとって価値のないコンテンツをいくら毎日更新しても、検索順位は上がりません。

それどころか、低品質なコンテンツを大量に公開することで、Webサイト全体の評価が下がり、検索順位が下落する可能性もあります。

4-2. 「毎日更新」よりも重要なこと

毎日更新よりも重要なのは、以下の3点です。

| 項目 | 説明 |

| コンテンツの質 | ・読者の検索意図を満たす、質の高いコンテンツを作成することが最優先 ・E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を満たすコンテンツを作成することを心がける |

| 読者のニーズ | ・読者が何を求めているのかを理解し、そのニーズに応えるコンテンツを作成することが重要 ・キーワード調査やペルソナ設定などを通して、読者の検索意図を深く掘り下げる |

| 定期的な更新 | ・無理のない範囲で定期的に更新を継続することが重要 ・週1回・月1回など、自社のリソースに合わせて更新頻度を決める |

SEO対策においては、量より質が重要です。

質の高いコンテンツを定期的に更新することが、SEO効果を高めるための最も確実な方法です。

5. 更新頻度よりも重視されるコンテンツの「質」

SEO対策においては、更新頻度よりもコンテンツの「質」が重視されます。

この章では、コンテンツの「質」の重要性と、具体的なポイントについて解説します。

5-1. なぜコンテンツの質が重要なのか?

Googleの検索アルゴリズムは、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを高く評価するように設計されています。

これは、Googleの使命が「世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるようにすること」であるためです。

質の低いコンテンツは、ユーザーの検索意図を満たさず、Googleの使命にも反します。

そのため、質の低いコンテンツは検索順位が上がりにくく、場合によってはペナルティを受ける可能性もあります。

品質評価に関するGoogleのガイドラインは、以下のとおりです。

参考:Google検索セントラル「Google 検索の基本事項」

反対に、質の高いコンテンツを投稿して検索エンジンから高い評価を受けることで、検索結果で上位表示を実現する可能性も大いに高まります。

5-2. Googleがコンテンツの質を判断する基準とは?

Googleが、コンテンツの質を判断する基準は、いくつかあります。

主な基準としては、以下の点が挙げられます。

- 読者の検索意図を満たしているか?

- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を満たしているか?専門知識に基づいた、信頼できる情報を提供できているか?

- 独自性(一次情報、独自の視点)があるか?

- 網羅性(読者の疑問やニーズに網羅的に答えているか)があるか?

- 読みやすさ、使いやすさ(構成、文章表現、デザイン)はどうか?

これらの基準を満たすコンテンツを作成することが、SEO対策の基本となります。

検索意図については、以下で詳しく解説しているので、詳しく知りたい方はぜひ確認してください。

こちらの記事もチェック

5-3. E-E-A-Tを満たす方法

質の高いコンテンツを作成するために必ず押さえておきたいのはE-E-A-Tです。

E-E-A-Tを満たすための具体的な対策は次のとおりです。

- 専門家への監修・インタビュー

- 独自の調査レポート

- 信頼性の高いデータの引用

- 詳細な製品レビュー

これらのコンテンツは、読者にとって価値が高く、SEO効果も期待できます。

6. SEO効果を高めるコンテンツ更新の具体的な方法【実践編】

この章では、SEO効果を高めるためのコンテンツ更新の具体的な方法を解説します。

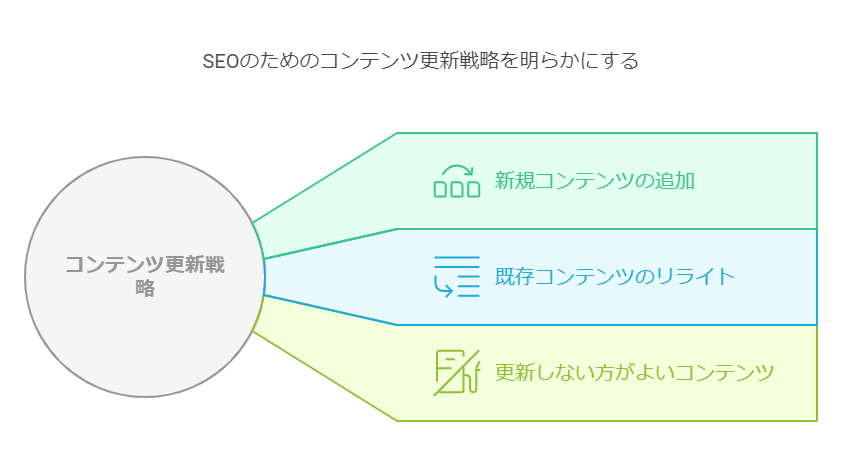

具体的には、

- 新規コンテンツの追加

- 既存コンテンツのリライト

- 更新しない方がよいコンテンツ

これらの方法について詳しく見ていきましょう。

6-1. 新規コンテンツの追加

新しい情報を発信することは、SEO対策において非常に重要です。

新規コンテンツを追加する際は、以下の手順で進めましょう。

6-1-1. キーワード選定

まずは、読者がどのようなキーワードで検索するかを考え、キーワードを選定しましょう。

読者の検索意図に基づいたキーワードを選ぶ事が重要です。

検索意図を考える際に、キーワードの検索ボリュームや競合性を調査する事で、より効果的なキーワードを選定できます。

Googleキーワードプランナー・ラッコキーワード・Ubersuggestなどのツールを活用するとよいでしょう。

これらのツールを使う事で、キーワードの検索数や、競合サイトの状況などを確認できます。

良質な記事を更新するためのキーワード選定については、以下で詳しく解説しているので、参考にしてください。

こちらの記事もチェック

6-1-2. コンテンツ企画・構成:

次に、選定したキーワードに基づいて、読者のニーズに応えるコンテンツを企画します。

どのような情報を、どのような構成で提供すれば、読者の疑問や悩みを解決できるかを考えましょう。

記事の構成を考える際は、見出し(H2、H3)を効果的に使用する事が重要です。

見出しは、記事の内容を簡潔に表すとともに、読者が記事の全体像を把握しやすくする役割があります。

見出しを適切に設定する事で、記事のSEO効果も高まります。

見出しの構成案を作成し、記事全体の流れを設計しましょう。

6-1-3. コンテンツ作成

記事の構成が決まったら、実際に記事を執筆します。

読者にとって分かりやすく、読みやすい文章を心がけましょう。

専門用語は避け、誰にでも理解できる言葉で説明する事が重要です。

必要に応じて、画像や図表などを挿入する事で、読者の理解を深められます。

文章だけでなく、視覚的な情報も活用しましょう。

また、PREP法や結論ファーストを意識して文章を構成することで、内容が伝わりやすくなります。

PREP法とは、「結論(Point)」「理由(Reason)」「具体例(Example)」「結論(Point)」の順番で文章を構成する方法です。

これらの手順を踏むことで、SEO効果の高い新規コンテンツを作成できます。

6-2. 既存コンテンツのリライト

既存コンテンツのリライトも、SEO対策において非常に効果的です。

リライトを行う際は、以下の手順で進めましょう。

6-2-1. リライト対象記事の選定

まずは、リライトすべき記事を選定します。

Google Search Consoleなどのツールを活用して、Webサイト全体の記事を分析しましょう。

検索順位が低い記事や、アクセス数が少ない記事は、リライトによって改善できる可能性が高いです。

また、内容が古くなっている記事、読者のニーズに合わなくなっている記事もリライト対象となります。

例えば、数年前の情報を掲載している記事は、最新の情報に更新する必要があります。

公開から時間が経過している記事は、定期的に見直しを行いましょう。

6-2-2. リライト内容の検討

リライト対象の記事を選定したら、具体的にどのような修正を加えるかを検討します。

検索順位が低い記事の場合は、上位表示されている競合記事と比較分析することが重要です。

競合記事に掲載されているにも関わらず自社の記事に足りない情報は何なのか、読者の検索意図をより満たしているのはどちらの記事か、といった視点で比較しましょう。

内容が古くなっている記事は、最新の情報に更新します。

統計データや事例などを、新しいものに差し替えましょう。

読者のニーズに合わなくなっている記事は、ターゲットとする読者層を再検討し、ニーズに合わせた内容に修正します。

6-2-3. リライトの実施:

リライト内容が決定したら、実際に記事を修正・加筆していきます。

必要に応じて、見出しの修正や、新しい情報の追加、構成の変更などを行いましょう。

文章表現を見直し、より分かりやすく、読みやすい文章にすることも重要です。

誤字脱字がないか、表記揺れがないかなども確認しましょう。

画像や図表などを追加・差し替えすることで、記事の魅力を高められます。

ただし、やみくもに修正するのではなく、リライト内容の検討で決定した方針に基づいて、計画的にリライトを進めることが大切です。

6-2-4. 公開・インデックス

リライトが完了したら、記事を公開します。

公開後は、Google Search Consoleなどを利用して、検索エンジンにインデックスされるように促しましょう。

「Fetch as Google」という機能を使うと、Googleのクローラーにリライトした記事のURLを送信し、インデックスをリクエストできます。

リライト後、しばらく経過したら、検索順位やアクセス数に変化があったかを確認しましょう。

リライトの効果を測定し、必要に応じてさらなる改善を行います。

6-3. 更新しない方がよいコンテンツ

Webサイトの中には、更新しない方がよいコンテンツも存在します。

例えば、以下のようなコンテンツです。

- 季節限定の情報:特定の季節にしか意味を持たない情報(例:夏祭りの情報、クリスマスの情報)

- 過去のイベントレポート:すでに終了したイベントのレポート

- 古いニュース記事:時間の経過とともに価値がなくなるニュース記事

これらのコンテンツは、更新することでかえって読者の混乱を招いたり、Webサイトの評価を下げたりする可能性があります。

このような情報はページを削除するかアーカイブとして残すかの形を取り、必要に応じて参照できるようにしておくとよいでしょう。

7. 更新頻度を高めるためにできること【効率化の具体策】

更新頻度を高めるためには、コンテンツ制作の効率化が不可欠です。

この章では、効率的に更新するための具体的な方法について詳しく見ていきましょう。

7-1. コンテンツカレンダーを作成する

コンテンツカレンダーとは、コンテンツの制作・公開スケジュールをまとめたものです。

更新頻度を効率的に高める方法の一つがコンテンツカレンダーを作成して、カレンダーどおりのスケジュールを進めることです。

7-1-1. コンテンツカレンダーの記載事項

コンテンツカレンダーに記載する事項は以下のとおりです。

- コンテンツのテーマ:記事のタイトルや概要

- 担当者:記事の執筆者や編集者

- 公開予定日:記事を公開する予定の日付

- キーワード:記事で対策するキーワード

- 進捗状況:記事の制作状況(例:未着手・執筆中・編集中・公開済み)

コンテンツカレンダーは、ExcelやGoogle スプレッドシートなどの表計算ソフトで作成できます。

また、TrelloやBacklogなどのプロジェクト管理ツールを利用するのもおすすめです。

7-1-2.コンテンツカレンダーの作成のメリット

コンテンツカレンダーのメリットは以下のとおりです。

- コンテンツのテーマや公開日を事前に決めておくことで計画的にコンテンツを作成できる

- 公開日を明確にすることにより更新漏れを防げる

- コンテンツカレンダーを共有することで、進捗状況や担当者を把握できる

7-2. 既存コンテンツのリライト・再利用

既存コンテンツのリライトや再利用は、効率的にコンテンツを増やすための有効な手段です。

例えば、以下の方法があります。

| 方法 | 説明 |

| 過去の人気記事をリライトして再公開する | アクセス数が多かった記事や、検索順位が高かった記事をリライトして再公開することで、再びSEO効果を高めることができる |

| 1つのコンテンツを複数のメディアで再利用する | ブログ記事を動画化したり、SNSで発信したりすることで、コンテンツの露出を増やすことができる |

| 複数の記事をまとめて1つの大きなコンテンツにする | 複数の関連記事をまとめて、電子書籍やホワイトペーパーなどのダウンロードコンテンツを作成する |

これらの方法を活用することで、効率的にコンテンツを増やし、Webサイトの更新頻度を高めることができます。

7-3. 外部リソース(外注)の活用

自社のリソースが不足している場合は、外部リソース(外注)を活用することも検討しましょう。

記事作成代行業者やフリーランスのライターに記事の執筆を依頼することで、自社のリソースを他の業務に集中させることができます。

外注先の選定は以下のポイントを参考にしてください。

- 実績:SEO記事作成の実績があるか

- 得意分野:自社のWebサイトのテーマに合った記事を作成できるか

- 費用:予算内で依頼できるか

- 納期:希望する納期までに納品できるか

外注する際には、記事のテーマや構成、キーワードなどを明確に伝え、質の高い記事を作成してもらうようにしましょう。

8. まとめ

この記事では、SEOと更新頻度の関係性について、さまざまな角度から解説してきました。

最後に、記事全体の内容をまとめます。

- SEOにおいて、更新頻度は重要な要素の一つですが、更新頻度だけが高ければよいわけではない

- 最も重要なのは、コンテンツの質(E-E-A-Tを満たす)

- 更新頻度は、Webサイトの業種や規模・コンテンツの種類・自社のリソースなどを考慮して、無理のない範囲で設定する

- 効率的にコンテンツを更新するためには、コンテンツカレンダーの作成・運用、既存コンテンツのリライト・再利用・外部リソースを活用する

SEO対策は、一朝一夕に成果が出るものではありません。

自社のWebサイトの状況を分析し、最適な更新頻度を見つけ、質の高いコンテンツを継続的に発信していくことが重要です。

もし、自社でのSEO対策が難しいと感じる場合は、SEO専門家やコンテンツマーケティング会社のサポートを受けることも検討しましょう。

記事作成代行Proは、SEO対策に強く、読者の検索意図を満たすコンテンツの作成を得意としています。

Webサイトの状況に合わせて、最適なコンテンツマーケティング戦略をご提案いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

関連記事

-

2024.01.24

301リダイレクトとは?コードの書き方やチェック方法をわかりやすく解説

「301リダイレクトとはなに?」 「具体的に何をすればよい?」 上記のような疑問を抱えている方は少なくありません。 301リダイレクトは、WebサイトのURLが恒久的に変更された場合に使用する転送処理です。 旧URLのSEO評価を新URLに引き継いだり、インデックス更新が円滑になったりといったメリットがあります。 しかし、301リダイレクトを正しく設定しないと、検索順位を下げてしまう可能性もあるた …

- 内部SEO対策

-

2023.12.14

内部リンクとは?SEO効果を高めるための基礎知識と実践方法

SEOに強いサイト構造を構築し、ユーザーの回遊率を高めるためには、内部リンクの戦略的な活用が欠かせません。 この記事では、内部リンクの基本的な知識からSEO効果を高める実践的なテクニック、そしてコンバージョン率向上に繋げる方法まで、わかりやすく解説していきます。 内部リンクを効果的に活用し、Webサイトの価値を最大限に引き出しましょう。 1. 内部リンクとは?SEOの基礎知識をわかりやすく解説 本 …

- 内部SEO対策