SEO対策でのカテゴリの役割は?設定方法6STEPを徹底解説

- 公開日:2019.08.29

- 更新日:2025.03.27

- 内部SEO対策

-

田端 健一

株式会社BRIDGEA 代表

-

- 通信業界の営業に10年携わり、多くの商品で営業成績日本一を獲得

- 独立して「記事作成代行Pro」を運営

- 「コンテンツマーケティング」や「コンテンツSEO」「記事作成代行」を行なっています。

- 多くのお客様サイトを上位表示に成功。今ではリピート案件多数

「カテゴリ分けってSEO対策に影響するの?」

「効果的なカテゴリ分けの方法は?」

このようにお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

適切なカテゴリ分けは、検索順位を上げるために重要な施策です。

しかし、カテゴリをやみくもに増やしたり、関連性の低い記事を同じカテゴリに分類したりすると、逆効果になることもあります。

そこで今回は、SEOに強いカテゴリの分け方について、下記の内容を中心に解説します。

- SEO対策におけるカテゴリの役割

- カテゴリ分けの方法6STEP

- よくある7つの失敗

SEO対策で成果を上げ、Webサイトへの集客を増やしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

1. SEO対策におけるカテゴリの役割

SEO対策でカテゴリ分けは非常に重要です。

適切にカテゴリ分けされたWebサイトは、検索エンジンからの評価が高まり、検索結果の上位に表示されやすくなります。

検索エンジンは、クローラーというロボットを使い、Webサイトの情報を集めています。

カテゴリには、クローラーにWebサイト内の巡回をうながし、各ページの内容を正確に理解させる役割があるのです。

さらに、カテゴリページ自体もSEO対策として有効です。

カテゴリページに適切なキーワードを含めたり、そのカテゴリに属する記事の概要を掲載したりすることで、特定のキーワードでの検索順位を上げる効果が期待できます。

カテゴリ分けを適切に行い、検索エンジンとユーザー双方に評価されるWebサイトを目指しましょう。

2. カテゴリ分けはユーザビリティにも影響を与える

カテゴリを適切に設定することで、ユーザーはWebサイト内で目的の情報を見つけやすくなり、ユーザビリティ(使いやすさ)が向上します。

ユーザーが情報を直感的に探せるようになることで、Webサイト内の回遊率も改善するでしょう。

逆に、カテゴリ分けが不適切だと、ユーザーは必要な情報にたどり着きにくくなり、Webサイトから離脱するリスクが高まります。

ユーザビリティの低さは、ユーザーのWebサイトでの体験の質(ページエクスペリエンス)を低下させ、検索エンジンからの評価も下げる可能性があります。

Webサイトの集客を増やし、成果を上げるためには、適切なカテゴリ分けによるユーザビリティの向上が欠かせません。

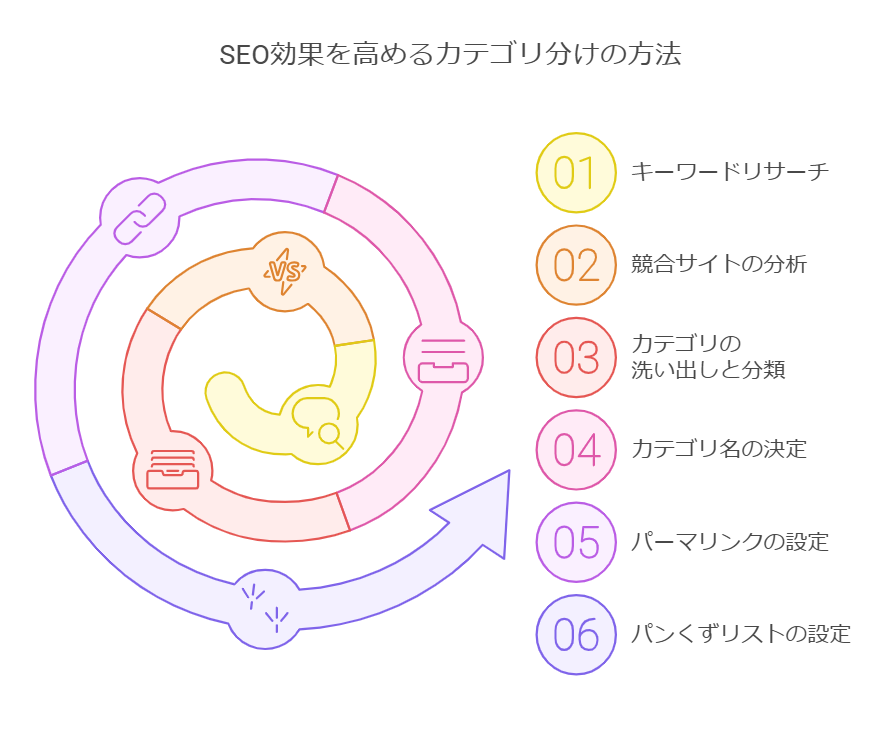

3. 【6STEP】SEO効果を高めるカテゴリ分けの方法

SEO効果を高めるカテゴリ分けは、Webサイトの集客を左右する重要な要素です。

キーワードリサーチからパンくずリストの設定まで、6つのステップでカテゴリ分けを最適化できます。

ここでは、各ステップで具体的に何をすべきかを詳しく解説します。

3-1. キーワードリサーチ

効果的なカテゴリ分けを行うためには、キーワードリサーチが不可欠です。

キーワードリサーチを行うことで、ユーザーがどのようなカテゴリの情報を求めているのかを把握できます。

例えば、「旅行」というキーワードの場合、「旅行 国内 おすすめ」「旅行 海外 安い」など関連キーワードに挙げられます。

これらの関連キーワードを参考にすることで、「国内旅行」や「海外旅行」といったカテゴリを作成したり、「国内旅行」カテゴリの中に「おすすめ」や「安い」といった小カテゴリを作成したりすることが可能です。

キーワードリサーチをする際は、キーワードリサーチツールを活用することで、関連キーワードを効率的に把握できます。

おすすめのキーワードリサーチツールは次のとおりです。

| ツール名 | 特徴 |

| ラッコキーワード | ・検索窓に入力したキーワードに関連するキーワードをまとめて抽出できる ・無料でも利用可能 |

| Googleキーワードプランナー | ・Google広告の管理ツール ・キーワードの月間検索数や競合性を調べられる |

| GetKeyword | ・指定したキーワードの月間検索数・関連キーワードのほか、競合サイトの情報などをまとめて取得可能 |

ただし、検索ボリュームの多いキーワードを見つけるだけでなく、そのキーワードを検索するユーザーがなにを求めているのか(検索意図)にも意識を向けましょう。

検索意図を理解するためには、実際にGoogleで検索して、上位に表示されるページのタイトルや内容を確認することも有効です。

検索意図の見極め方は、次の記事でくわしく解説しています。

こちらの記事もチェック

3-2. 競合サイトの分析

自社サイトのカテゴリ構造を決める前に、同じ分野で上位表示されているサイトを分析しましょう。

競合サイトの分析で確認すべき項目は、主に次の3点です。

- どのようなカテゴリ構造になっているか

- カテゴリごとにどのようなコンテンツがあるか

- どのようなキーワードで上位表示を狙っているか

これらの情報を参考にすることで、ユーザーニーズに合致し、検索エンジンにも評価されやすいカテゴリ分けのヒントが得られます。

例えば、複数の競合サイトが「レシピ」カテゴリのなかに「和食」「洋食」「中華」というサブカテゴリを設けているとします。

その場合、自社サイトでも同様の構成にするか、さらに「エスニック」などの独自のサブカテゴリを追加するかを検討できるでしょう。

3-3. カテゴリの洗い出しと分類

キーワードリサーチと競合サイトの分析結果をもとに、カテゴリを洗い出し、分類します。

関連性の高いキーワードをグループ化し、カテゴリの階層構造を検討しましょう。

また、将来的なコンテンツの拡張性を考慮することも重要です。

現時点では記事数が少ないカテゴリでも、今後コンテンツが増える可能性がある場合は、独立したカテゴリとして設定しておくことを推奨します。

なお、この作業では、マインドマップツールを活用することで効率的に進められます。

おすすめのマインドマップツールは、次のとおりです。

| ツール名 | 特徴 |

| XMind | ・多機能で、さまざまなテンプレートが用意されている ・無料版でも基本的な機能は利用可能 ・Windows・MacOS・Linux・iOS・Androidなど、さまざまOSに対応 |

| MindMeister | ・複数人によるリアルタイムで共同作業が可能 ・無料プランでは、作成できるマインドマップの数に制限がる |

| Coggle | ・シンプルで直感的な操作性が特徴 ・Googleアカウントでログインでき、すぐに使い始められる ・無料プランでは、非公開のマインドマップの作成数に制限がある |

3-4. カテゴリ名の決定

カテゴリ名は、Webサイトの評価を高めるうえで大きな役割を果たします。

検索エンジンとユーザーの双方にとってわかりやすく、魅力的なカテゴリ名にすることが重要です。

ポイントは、カテゴリ名にキーワードを含めることです。

キーワードを含めることで、検索エンジンがカテゴリの内容を正確に把握できるようになり、検索結果のランキングによい影響を与えます。

また、ユーザーが求める情報を見つけやすくする効果もあります。

例えば、旅行に関するWebサイトで「国内旅行」というカテゴリを作成する場合、「国内でおすすめの旅行先」や「国内旅行ガイド」といった具体的な表現にするとよいでしょう。

3-5. パーマリンクの設定

カテゴリを作成したら、パーマリンクを設定します。

パーマリンクとは、Webページの個別のURLのことです。

下記のURLでは「/category/permalink-setting」がパーマリンクにあたります。

- 例:https://example.com/category/permalink-setting/

パーマリンクは、検索エンジンがWebページの内容を理解するための手がかりのひとつです。

パーマリンクにカテゴリ名を含めることで、検索エンジンはそのページがどのカテゴリに属しているかを把握しやすくなります。

また、ユーザーもURLを見ただけでWebページの内容を推測できます。

なお、パーマリンクは、シンプルで分かりやすい構造にし、カテゴリ名と一致させることが理想的です。

不要な記号や数字は含めず、日本語URLは避けて英数字を使用しましょう。

例えば、カテゴリ名が「おすすめの本」なら、パーマリンクは「/category/recommended-books/」のように設定します。

「旅行」カテゴリのなかの「国内旅行」というサブカテゴリの記事であれば、「/category/travel/domestic-travel/」のように、カテゴリの階層構造をパーマリンクに反映させることも可能です。

このように、パーマリンクとカテゴリ名を一致させることで、Webサイト全体の構造が整理され、検索エンジンとユーザー双方にとって利便性の高いWebサイトを構築できます。

パーマリンクについてよりくわしく知りたい方は、次の記事をご確認ください。

こちらの記事もチェック

3-6. パンくずリストの設定

パンくずリストとは、ユーザーがWebサイト内の現在位置を把握しやすくするためのナビゲーション機能です。

一般的に「TOP / カテゴリ名 / 記事タイトル」のような階層構造で、Webサイトの上部に表示されます。

▼パンくずリストの例

こちらの記事もチェック

パンくずリストを設置する主なメリットは、ユーザーが今見ているページとカテゴリの関係性を一目で理解できることです。

これにより、ユーザーは目的のページにスムーズに移動でき、サイト内の回遊を促します。

さらに、検索エンジンのクローラーに対しても、Webサイトの構造を伝える役割を果たします。

クローラーはパンくずリストを辿ることで、Webサイト全体の構成を効率的に把握し、各ページをインデックスするためです。

パンくずリストの設置方法は、次の記事からご確認ください。

こちらの記事もチェック

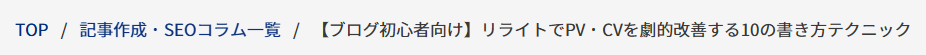

4. カテゴリ分けでよくある失敗7選

カテゴリ分けは、SEO効果やユーザビリティを左右する重要な要素ですが、間違った方法で行うと逆効果になる場合があります。

ここでは、SEOカテゴリ分けでよくある7つの失敗について解説します。

4-1. カテゴリの階層が深すぎる

カテゴリの階層が深いとは、トップページから目的のページに到達するまでに、何度もカテゴリを辿る必要がある状態のことです。

階層が深くなると、ユーザーは目的のページにたどり着くまでに時間がかかり、サイトから離脱する可能性が高まります。

また、検索エンジンのクローラーがサイト全体を効率的に巡回できなくなる場合もあります。

一般的に、カテゴリの階層は3階層程度までに抑えるのが理想的です。

4階層以上になる場合は、パンくずリストを設置するなどの対策を行い、ユーザーがサイト構造を把握しやすくする工夫が必要です。

4-2. カテゴリが多すぎる/少なすぎる

カテゴリ数は、多すぎても少なすぎても、Webサイトのユーザビリティを低下させる原因となります。

カテゴリが多すぎる場合、サイト構造が複雑になり、ユーザーは目的のコンテンツがどのカテゴリに含まれるのかを迷ってしまいます。

一方、カテゴリが少なすぎる場合、コンテンツが適切に分類されず、ユーザーは求める情報を見つけにくくなるでしょう。

適切なカテゴリ数は、Webサイトの規模やコンテンツ量によって異なります。

例えば、ブログを始めたばかりであれば、まずは主要なテーマを4つ程度に絞り、多くとも6つ以内に収めるとよいでしょう。

コンテンツ数の増加に合わせてカテゴリ構造を見直し、調整しましょう。

4-3. カテゴリ名がわかりにくい

カテゴリ名は、ユーザーが一目で内容を理解できるように、わかりやすく具体的に表現することが重要です。

「キーワードが含まれていない」「抽象的すぎる」「専門用語を使っている」といったカテゴリ名は避けましょう。

カテゴリ名にはキーワードを含めて、ユーザーがコンテンツを連想しやすい具体的なワードを使うことが重要です。

例えば、「SEO対策」に関するカテゴリであれば、「SEO対策の基礎知識」や「SEO対策ツール」といった具合に、具体的かつキーワードを含んだ名前にします。

カテゴリ名は、ユーザーにとっても検索エンジンにとっても、サイトの内容を理解するための重要な手がかりとなります。

4-4. どのカテゴリにも属さない記事がある

どのカテゴリにも属さない記事が存在すると、Webサイト全体の構造が曖昧になり、ユーザーが情報を探しにくくなります。

また、WordPressの初期設定では、カテゴリ未設定の記事は「未分類」というカテゴリに自動で振り分けられます。

「未分類」カテゴリは、記事のテーマを特定できず、SEO上の評価を下げる可能性が高いです。

適切なカテゴリを設定し、「未分類」カテゴリは使用しないようにしましょう。

4-5. 複数のカテゴリに属する記事がある

ひとつの記事が複数のカテゴリに属する場合も、注意が必要です。

ユーザーが同じ記事を異なるカテゴリで何度も目にすることになり、混乱を招く可能性があります。

また、Webサイトの構造が複雑になり、検索エンジンがサイト全体を理解しにくくなることも考えられます。

これらの問題を避けるためには、1記事1カテゴリの原則を守り、記事を最も適切に表すカテゴリを慎重に選びましょう。

4-6. カテゴリを頻繁に変更・削除している

カテゴリの頻繁な変更や削除は、SEO評価やユーザビリティに悪影響を及ぼす可能性があります。

カテゴリ名を変更すると、そのカテゴリに属する記事のパーマリンクも変更しなければなりません。

その結果、ソーシャルメディア上での共有数や、被リンクの効果を失い、検索順位が大幅に低下する可能性があります。

どうしてもカテゴリの変更が必要な場合は、301リダイレクトを設定しましょう。

301リダイレクトは、古いURLから新しいURLへ自動的に転送する仕組みです。

検索エンジンにURLの変更を通知し、SEO評価を新しいURLに引き継ぐことができます。

301リダイレクトの設定方法は、次の記事で解説しています。

こちらの記事もチェック

4-7. カテゴリとタグを混合している

カテゴリとタグの混合は、Webサイトの構造を曖昧にし、SEOとユーザビリティの両方に悪影響を及ぼすため、避ける必要があります。

それぞれの役割を理解し、適切に使い分けましょう。

カテゴリは、Webサイトのコンテンツを大まかに分類するために使用します。

一方、タグは、コンテンツをより詳細に分類するためのものです。

例えば、旅行サイトで「ヨーロッパ」というカテゴリがあり、「フランス」「イタリア」という記事に「歴史」「グルメ」というタグを付けることで、より詳細な情報を提供できます。

カテゴリとタグを混合すると、重複コンテンツの発生やキーワードカニバリゼーション(キーワードの共食い)が起こりえます。

また、サイト構造が複雑化し、ユーザーが目的の情報を見つけにくくなることもあるでしょう。

これらの問題を避けるためには、カテゴリは「大分類」、タグは「小分類」と役割を明確に区別することが大切です。

なお、タグは記事ごとに複数設定できますが、関連性の低いタグや、多すぎるタグは避け、適切に利用することが重要です。

適切に使い分けることで、Webサイトの利便性を高め、検索エンジンからの評価向上にもつながります。

カテゴリとタグの違いをよりくわしく知りたい方は、次の記事をご覧ください。

こちらの記事もチェック

5. カテゴリ分け以外のSEO対策も重要

カテゴリ分けはSEO対策の重要な要素ですが、それだけで検索順位が劇的に向上するわけではありません。

カテゴリ分けは、あくまでSEO対策の土台であり、ほかの施策と組み合わせることで相乗効果が生まれます。

ここでは、カテゴリ分け以外に重要なSEO対策として、コンテンツSEO・内部リンクの設置・被リンクの獲得について解説します。

5-1. コンテンツSEO

コンテンツSEOとは、ユーザーの検索意図を満たすコンテンツを作成し、検索エンジンからの評価を高めるための施策です。

質の高いコンテンツは、検索エンジンのランキングを向上させるだけでなく、Webサイトに訪れたユーザーの満足度を高め、リピーターを増やすことにもつながります。

その結果、Webサイト全体の評価を高められます。

コンテンツSEOの具体的な方法は、次の記事からご確認ください。

こちらの記事もチェック

5-2. 内部リンクの設置

内部リンクは、自サイト内のページ同士を結びつけるリンクのことです。

適切に設置された内部リンクは、検索エンジンとユーザーの双方にメリットをもたらします。

検索エンジンのクローラーは、Webサイト内をリンクをたどって巡回し、ページの内容を把握します。

内部リンクが適切に設置されていると、クローラーはサイト内を効率的に巡回できるため、より多くのページをインデックスしやすくなるのです。

また、ユーザーは、内部リンクをたどることで、関連情報に容易にアクセスできます。

これにより、サイト内の回遊率が向上し、サイト全体の評価を高めることにもつながります。

ただし、内部リンクはやみくもに設置してはいけません。

不自然な場所に多数のリンクを設置したり、関連性の低いページへのリンクを設置したりすると、検索エンジンからの評価を下げる可能性があります。

内部リンクの設置方法や注意点は、次の記事でよりくわしく解説しています。

こちらの記事もチェック

5-3. 被リンクの獲得

被リンクとは、外部のWebサイトから自サイトへ向けられたリンクのことです。

検索エンジンは被リンクを、そのサイトがどれだけ信頼されているか、価値があるかの判断材料としています。

そのため、良質な被リンクを多く獲得することは、SEOにおいて非常に重要な対策となります。

しかし、被リンクは数さえ多ければよいわけではありません。

重要なのは、リンクの「質」です。

例えば、公的機関や大手メディアサイトなど、信頼性の高いWebサイトからの被リンクは、検索エンジンからの評価も高くなります。

一方、内容の薄いサイトや、不自然にリンクを売買しているサイトからの被リンクは、逆効果になる場合があります。

良質な被リンクを獲得するためには、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを作成することが最も重要です。

ほかのWebサイトの運営者が「自分のサイトの読者にも紹介したい」と思うような、質の高い情報を提供し続けることが、被リンク獲得への近道です。

また、SNSなどで積極的に情報発信を行い、自サイトのコンテンツを広めることも有効な手段となります。

被リンクの獲得方法の詳細は、次の記事からご確認ください。

こちらの記事もチェック

6. まとめ

適切なカテゴリ分けは、SEO効果を高め、Webサイトの集客を向上させるための重要な施策です。

検索エンジンはカテゴリ構造を理解し、ユーザーは求める情報を見つけやすくなるため、Webサイト全体の評価の向上につながります。

しかし、カテゴリ分けはSEO対策の一部であり、Webサイトの集客を成功させるためには、コンテンツSEO・内部リンク対策・被リンク獲得など、総合的なSEO対策も不可欠です。

専門的な知識が必要となる場合もあり、自社での対応が難しいと感じることもあるかもしれません。

そのような場合は、SEO対策の専門業者に依頼することも有効な選択肢です。

弊社が運営する「記事作成代行Pro」では、SEO対策のノウハウを熟知したライターが、貴社専任で記事を作成いたします。

検索1位の実績も多数ございますので、Webサイトの集客にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

関連記事

-

2024.01.24

301リダイレクトとは?コードの書き方やチェック方法をわかりやすく解説

「301リダイレクトとはなに?」 「具体的に何をすればよい?」 上記のような疑問を抱えている方は少なくありません。 301リダイレクトは、WebサイトのURLが恒久的に変更された場合に使用する転送処理です。 旧URLのSEO評価を新URLに引き継いだり、インデックス更新が円滑になったりといったメリットがあります。 しかし、301リダイレクトを正しく設定しないと、検索順位を下げてしまう可能性もあるた …

- 内部SEO対策

-

2023.12.14

内部リンクとは?SEO効果を高めるための基礎知識と実践方法

SEOに強いサイト構造を構築し、ユーザーの回遊率を高めるためには、内部リンクの戦略的な活用が欠かせません。 この記事では、内部リンクの基本的な知識からSEO効果を高める実践的なテクニック、そしてコンバージョン率向上に繋げる方法まで、わかりやすく解説していきます。 内部リンクを効果的に活用し、Webサイトの価値を最大限に引き出しましょう。 1. 内部リンクとは?SEOの基礎知識をわかりやすく解説 本 …

- 内部SEO対策