SEO対策とは?5つのメリットと実践方法【初心者向けWeb担当者必読】

- 公開日:2021.11.24

- 更新日:2025.03.31

- SEO対策の基礎

-

田端 健一

株式会社BRIDGEA 代表

-

- 通信業界の営業に10年携わり、多くの商品で営業成績日本一を獲得

- 独立して「記事作成代行Pro」を運営

- 「コンテンツマーケティング」や「コンテンツSEO」「記事作成代行」を行なっています。

- 多くのお客様サイトを上位表示に成功。今ではリピート案件多数

そのWebサイトの価値を最大化するために不可欠なのが「SEO対策」です。

インターネット検索が人々の情報収集や購買行動の中心となる中、検索結果で自社のWebサイトが上位に表示されるかどうかは、ビジネスの成否を左右するといっても過言ではありません。

この記事では、SEO対策の基本的な概念・具体的な手順・効果測定の方法・最新の動向まで、ビジネスパーソンが知っておくべき知識を体系的にまとめました。

専門的な知識がない方でも理解できるよう、平易な言葉で解説を進めていきます。

目次

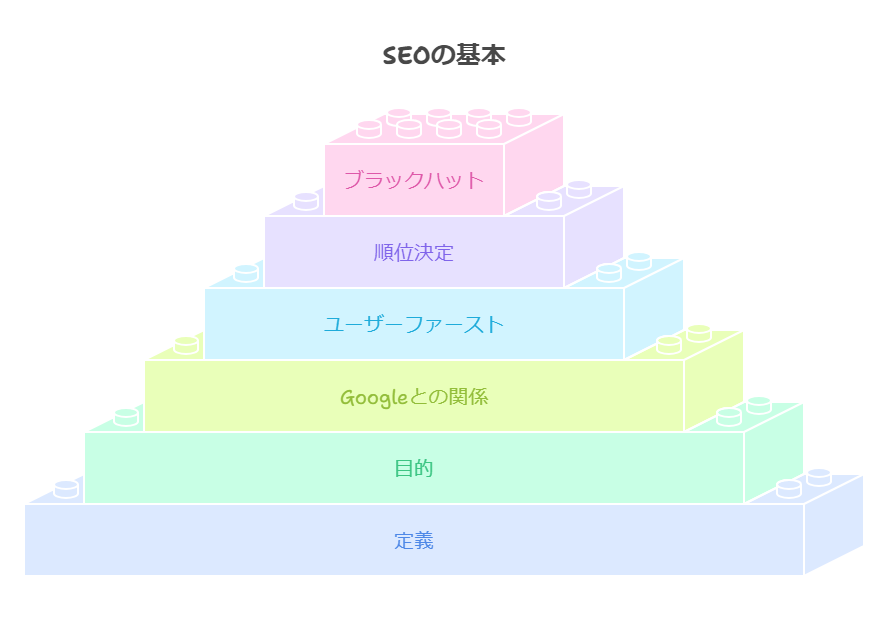

1. SEO対策とは?~検索エンジン最適化の基本を理解する~

まず、SEO対策の基本的な概念を正しく理解することから始めましょう。

ここでは、SEOの定義・目的・Googleを中心とした検索エンジンの仕組みや考え方について解説します。

この章を読むことで、SEO対策がなぜ必要なのか、その根本的な理由が見えてきます。

1-1. SEO対策の定義:「検索エンジン最適化」とは何か?

SEOとは、「Search Engine Optimization」の略語です。

日本語では「検索エンジン最適化」と訳されます。

具体的には、GoogleやYahooなどの検索エンジンにおいて、特定のキーワードで検索された際に、自社のWebサイトがより上位に表示されるための施策です。

単に検索順位を上げるだけでなく、検索結果から自社サイトへの訪問者を増やし、最終的な成果(問い合わせや購入など)につなげるために実施されます。

1-2. SEO対策の目的:なぜ上位表示を目指すのか?

検索結果の上位に表示されること自体が最終目的ではありません。

SEO対策の根本的な目的は、自社のビジネス目標達成にあります。

具体的には、検索結果からのWebサイトへの訪問者数を増やし、その訪問者に自社の商品やサービスを知ってもらいます。

そして最終的には、問い合わせや購入などの行動を促すことです。

検索上位に表示されることで、より多くの潜在顧客に効率的にアプローチでき、ビジネスチャンスの拡大につながるのです。

1-3. SEO対策≒Google対策である理由

statcounterのデータによれば、現在、日本国内ではPC・スマートフォンともにGoogleの利用率が非常に高く、多くのユーザーがGoogleを通じて情報を探しています。

また、Yahooの検索エンジンも、内部的にはGoogleの検索技術(アルゴリズム)を利用しています。

この状況から、日本のSEO対策においては、実質的にGoogleの検索エンジンにいかに評価されるかが最も重要であるといっても過言ではないでしょう。

1-4. Googleが目指すもの:ユーザーファーストを理解する

Googleが検索エンジンとして最も重視しているのは、「ユーザーにとって最も関連性が高く、有益な情報を提供すること」です。

これはGoogleが掲げる「ユーザーファースト」の理念に基づくものです。

ユーザーファーストの理念を実現するため、Googleはユーザーが検索したキーワードの背景にある「検索意図」に合致するコンテンツを検索結果の上位に表示しようと常にアルゴリズムを改善しています。

Googleが高く評価する要素としては、主に以下の点が挙げられます。

- 検索意図との関連性:ユーザーの疑問や要求への合致度

- コンテンツの品質:正確性・網羅性・独自性・E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)

- ユーザビリティ:サイトの使いやすさ・表示速度・モバイル対応

- 文脈:ユーザーの検索状況(場所や履歴など)

Googleは、これらの要素を総合的に評価してランキングを決定しています。

SEO対策においては、このGoogleのユーザーファーストの考え方を理解し、小手先のテクニックに頼るのではなく、ユーザーにとって本当に価値のある情報を提供することが重要です。

1-5. 検索順位が決まる仕組み(クロール・インデックス・ランキング)

検索エンジンがWebサイトの情報を収集し、検索結果に表示するまでは、大きく以下の3つのステップで進められます。

- クロール:クローラー(プログラム)によるWebサイト情報の収集

- インデックス:収集情報のデータベースへの登録

- ランキング:検索クエリに対する評価・順位付けと結果表示

SEO対策においては、上記のそれぞれの段階で検索エンジンに適切に情報を伝え、評価されるようにWebサイトを構築・改善していくことが求められます。

SEO対策の仕組みについては、以下で詳しく解説しているので参考にしてください。

こちらの記事もチェック

1-6. やってはいけないSEO:ブラックハットSEO

「ブラックハットSEO」と呼ばれる検索エンジンを欺く手法は、絶対に行ってはいけません。

ブラックハットSEOの手法を用いたことが発覚すれば、Googleからペナルティを受け、検索順位の大幅な下落や、最悪の場合インデックスからの削除(検索結果に表示されなくなる)といった厳しい措置が取られるでしょう。

代表的なブラックハットSEOには、以下のようなものがあります。

- キーワードの詰め込み

- 隠しテキスト・隠しリンク

- 低品質な被リンク操作(購入や自作自演)

- コピーコンテンツ

- クローキング

健全なSEO対策は、Googleのガイドラインを遵守し、ユーザーにとって価値あるサイト作りを目指すことが大前提です。

Googleからのペナルティについて詳しく知りたい方は、以下を参考にしてください。

こちらの記事もチェック

2. なぜSEO対策が重要なのか?~取り組むべき理由と5つのメリット~

サイテーション(リンクなしでのサイト名や会社名の言及)も、サイトの認知度や信頼性を示すシグナルとなり得ます。

特に地域ビジネスでは重要です。

また、SNSでの情報拡散は、直接的なSEO効果はなくとも、コンテンツの認知度を高め、間接的に被リンクやサイテーション獲得につながる可能性があります。

この章では「なぜ自社でSEO対策に取り組むべきなのか」その重要性と具体的なメリットについて掘り下げていきましょう。

Webマーケティング戦略全体の中でSEOがどのような役割を果たすのか、そして得られる具体的な恩恵を知ることで、取り組む意義がより明確になります。

2-1. Webマーケティング全体におけるSEOの位置づけ

Webマーケティングには、リスティング広告(検索連動型広告)・SNSマーケティング・メールマーケティング・コンテンツマーケティングなどさまざまな手法が存在します。

その中でSEO対策は、特に「潜在的な顧客層に、能動的に情報を探しているタイミングでアプローチできる」という点で、非常に重要な役割を担います。

広告は費用をかければ比較的短期間で露出を増やせますが、費用を止めると効果も止まるのが一般的です。

一方、SEO対策は効果が出るまでに時間はかかりますが、一度上位表示されれば、広告費をかけずに継続的な集客が見込めます。

いわば「待ち」の戦略でありながら、能動的なユーザーを獲得できる強力な手法といえるでしょう。

他のマーケティング施策と連携させることで、相乗効果も期待できます。

2-2. SEO対策に取り組むべき5つの大きなメリット

SEO対策に時間と労力を投資することで、企業は以下のような大きなメリットを得られます。

代表的な5つのメリットを確認しておきましょう。

2-2-1. メリット1:質の高い集客を実現し、Webサイトへの流入が増加する

検索行動は、ユーザーが特定の情報や解決策を能動的に求めている現れです。

そのため、検索結果経由でサイトを訪れるユーザーは、自社の商品やサービスに対する関心度が高い傾向にあります。

結果として、単にアクセス数が増えるだけでなく、「質の高い」訪問者を効率的に集めることが可能になります。

2-2-2. メリット2:潜在顧客にアプローチでき、コンバージョン(成果)につながりやすい

特定のキーワードで検索するユーザーは、そのキーワードに関連する課題やニーズを抱えています。

例えば「経費精算 システム 比較」と検索する人は、経費精算システムの導入を検討している可能性が高いと考えられます。

このように、購入や導入意欲の高い潜在顧客に直接アプローチできるため、問い合わせ・資料請求・商品購入といったコンバージョンにつながりやすいのが大きな利点です。

2-2-3. メリット3:継続的な情報発信によるブランディング効果(認知度・信頼性向上)

特定の分野に関するキーワードで常に上位表示されるようになると、「この分野ならこの会社(サイト)」という専門家としての認知度や信頼性が高まります。

ユーザーにとって有益な情報を継続的に発信することで、業界内でのポジションを確立し、ブランドイメージが向上します。

2-2-4. メリット4:広告費を削減でき、費用対効果が高い

SEO対策によって獲得した自然検索からの流入には、直接的な広告費用はかかりません。

もちろん、コンテンツ作成やサイト改善のためのコストは必要ですが、一度上位表示を達成すれば、中長期的には広告よりも費用対効果の高い集客チャネルとなり得ます。

コンテンツ作成などの投資は必要ですが、出稿し続ける限り費用が発生する広告とは異なり、一度上位表示されると中長期的に高いコストパフォーマンスが期待できるでしょう。

2-2-5. メリット5:作成したコンテンツが企業の「資産」となる

SEO対策を通じて作成・蓄積された質の高いコンテンツは、時間が経っても価値を維持し続け、継続的に集客や情報提供に貢献します。

SEOコンテンツは、Webサイト・メールマガジン・SNS・営業資料などさまざまな場面で活用できる「知的財産」となります。

2-3. SEO対策の注意点・デメリット

多くのメリットがある一方で、SEO対策に取り組む上では以下の点も理解しておく必要があります。

- 効果発現までに時間がかかる:施策実施から効果が出るまでには数ヶ月以上要するケースが多い

- 専門知識・スキル・継続的な学習が必要:幅広い知識とアルゴリズム変動への対応が必要とされる

- Googleアルゴリズム変動による影響:コアアップデートなどで順位が変わる可能性がある

これらの点を十分に理解し、戦略的かつ長期的な視点で取り組むことが、SEO対策を成功させる上で不可欠です。

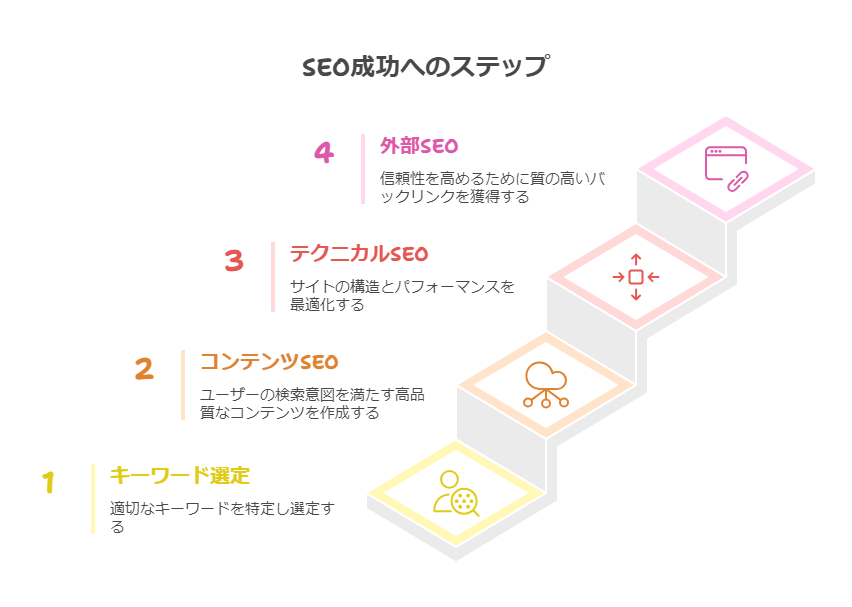

3. 【実践編】SEO対策の具体的な方法:4つのステップで上位表示を目指す

この章では、SEO対策の具体的な実践方法を、以下の4つの主要なステップに沿って解説します。

- キーワード選定

- コンテンツSEO

- テクニカルSEO

- 外部SEO

これらの4つのステップはそれぞれが密接に関連しているため、バランスの取れた取り組みが不可欠です。

3-1. ステップ1:キーワード選定

SEO対策の出発点として、ユーザーが検索するキーワードを推測し、どのキーワードで上位表示を目指すかを決定します。

自社のビジネスや情報と関連性が高く、かつ実現可能なキーワードを見極めることが重要です。

3-1-1. キーワードの種類を理解する

キーワードは、ユーザーの検索意図(何かを知りたい「Know」・何かをしたい「Do」・どこかへ行きたい「Go」・何かを買いたい「Buy」)や月間検索ボリューム(検索回数の多いビッグキーワード、中程度のミドルキーワード、具体的で検索回数は少ないが転換しやすいロングテールキーワード)によって分類できます。

これらの特性を理解し、目的に応じてバランスよくキーワードを選定することが戦略の精度を高めます。

キーワード選定のポイントについては、以下を参考にしてください。

こちらの記事もチェック

3-1-2. キーワード選定ツールを活用する

効果的なキーワード選定にはツールの活用が欠かせません。

キーワード選定に使用される主な無料ツールをご紹介します。

- Googleキーワードプランナー:検索ボリューム調査

- ラッコキーワード:サジェスト調査

- Google Search Console:実際の表示クエリ確認

これらの他に、競合分析を含む高度な機能を幅広く提供する有料ツールのAhrefsやSemrushなどがあります。

Web集客やSEO対策の目的に応じてツールを組み合わせて利用しましょう。

3-1-3. キーワード選定の具体的な手順

キーワード選定は、一般的に以下の手順で進められます。

- テーマ・ペルソナ設定

- 関連キーワード洗い出し

- ボリューム・意図調査

- 競合性分析

- ロングテールキーワード選定

- グルーピング

- マッピング

- 競合コンテンツ分析

それぞれの手順で、ツールを活用しながら自社にとって最適なキーワードリストを作成しましょう。

3-1-4. キーワード選定のポイント

キーワードは、定期的に見直しましょう。

市場や競合は常に変化するため、一度キーワードを決定したら終わりではありません。

また、検索ボリュームだけでなく、自社ビジネスとの関連性やコンバージョンへのつながりやすさも考慮することが重要ポイントです。

ボリュームの多いキーワードから進めるか、結果の出やすいロングテールキーワードから進めるか、など、戦略を考えることも重要です。

3-2. ステップ2:コンテンツSEO

選定したキーワードに基づき、ユーザーの検索意図を満たす質の高いコンテンツを作成・発信することが、現在のSEOの中核です。

価値ある情報提供を通じて、ユーザーと検索エンジンの双方から評価されることを目指します。

3-2-1. 検索意図の分析と充足

コンテンツ作成で最も重要なのは、ユーザーがそのキーワードで検索する際に「何を知りたいのか」「何を解決したいのか」という検索意図を深く理解することです。

実際に検索して上位サイトを分析したり、関連キーワードやQ&Aを調査したりして、ユーザーのニーズを正確に把握し、それに応えるコンテンツを企画します。

3-2-2. 高品質コンテンツの要件

Googleに評価される高品質なコンテンツの要件は、次のとおりです。

- 独自性:自社ならではの情報や分析

- E-E-A-T:経験・専門性・権威性・信頼性

- 網羅性:検索意図を満たす情報が過不足なく含まれていること

- 最新性

- 最新性

これらの要素を満たすよう、内容を吟味して、コンテンツを作成・更新していくことが大切です。

中でも重要なE-E-A-Tについては、以下で詳しく解説しています。

こちらの記事もチェック

3-2-3. コンテンツ作成のプロセスと種類

コンテンツ作成は、以下の手順で進めるのが一般的です。

- 構成案作成

- タイトル・見出し作成

- 本文執筆

- 画像・図解などの挿入

読みやすさや分かりやすさを意識して、論理的な構成を心がけます。

コンテンツ形式には、ブログ形式・LP・FAQ・事例紹介・ホワイトペーパーなどさまざまな種類があり、目的に応じて使い分けます。

3-2-4. コンテンツの継続的な改善・リライト

コンテンツは、公開後も検索順位・アクセス数・ユーザー行動などのデータを分析し、定期的に改善・リライトすることが重要です。

情報の更新・不足情報の追加・構成の見直しなどを行い、コンテンツの価値を常に最新かつ最適な状態に保ちます。

リライトは新規作成よりも効率的に成果を出せる場合があります。

3-3. ステップ3:テクニカルSEO

Webサイトの技術的な基盤を整備することで、検索エンジンに対してコンテンツの価値を正しく伝えられます。

また、ユーザーの利便性も高まるため、検索順位のアップやコンバージョン率の増加に大きな効果を発揮する場合があります。

3-3-1. ページ単位での基本的な最適化

各ページの基本的な設定は、以下のとおりです。

- titleタグ:ページの主題・キーワードを含む

- メタディスクリプション:ページの要約、クリック誘導

- hタグ:見出しによる構造化

- 画像alt属性:画像内容の説明

基本的な最適化は検索エンジンがページ内容を理解する上で重要な要素です。

3-3-2. サイト全体の構造とクローラー制御

Webサイトの全体構造を明確にし、検索エンジンが情報を効率的かつ正確に把握できるよう整えることが重要です。

主に以下の3つの観点から最適化を行います。

- 論理的なサイト構造とナビゲーション:階層構造構築やパンくずリスト設置(ユーザーとクローラー双方の理解促進)

- 検索エンジンへの情報伝達:XMLサイトマップ送信(ページ存在・優先度通知)とrobots.txtによるクロール制御

- URLの正規化:canonicalタグやリダイレクトによる重複回避と評価集約

これらを適切に設定することで、サイトの情報が正しく検索エンジンに伝わるようになります。

サイト構造については、以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。

こちらの記事もチェック

3-3-3. ユーザー体験と表示速度の向上

ユーザーがストレスなくサイトを利用できる環境を整えることも重要です。

特に以下の2点は、Googleの評価指標にも含まれています。

- モバイルフレンドリー対応:スマホでの快適な閲覧・操作の実現(レスポンシブWebデザイン推奨)

- ページ表示速度の改善:Core Web Vitals指標を参考にした読込速度向上(画像最適化やコード削減など)

快適な利用環境は、ユーザー満足度だけでなくSEO評価にも影響します。

3-3-4. その他の技術的な要素

上記以外にも、サイトの信頼性や検索エンジンへの情報伝達を助ける技術的な設定があります。

- HTTPS化(常時SSL):通信暗号化によるセキュリティ向上(Google推奨)

- 構造化データマークアップ:コンテンツ意味の明確化とリッチリザルト表示によるCTR向上期待

- 内部リンク戦略:関連ページ接続によるユーザビリティとクローラビリティ向上

これらの設定も、サイトの信頼性や評価に関わる重要なポイントです。

コンテンツ作成のうえでも重要な内部リンクについては、以下で詳しく解説しています。

こちらの記事もチェック

3-4. ステップ4:外部SEO

外部SEOとは、主に他の信頼できるWebサイトから、質の高い被リンク(バックリンク)やサイテーション(言及)を獲得することで、自社サイトの信頼性・権威性を高め、検索エンジンからの評価を向上させる施策です。

3-4-1. 良質な被リンク獲得の考え方

外部SEOの中心は、質の高いサイトからの自然な被リンク獲得です。

他サイトからの被リンクは他サイトからの「推薦」と見なされ、サイト評価を高めます。

重要なのは量より質であり、関連性の低いサイトや低品質なサイトからのリンクは避けるべきです。

作為的なリンク購入や過度な相互リンクはペナルティリスクを伴います。

SEOの外部対策については、以下を参考にしてください。

こちらの記事もチェック

3-4-2. 自然なリンクを獲得する方法

良質な被リンクを自然に獲得するには、まず、他者が参照・紹介したくなるような独自で価値の高いコンテンツを作成・発信し続けることが重要です。

その他、関連性の高いメディアへの記事寄稿(ゲストブログ)、プレスリリースの配信、業界イベントでの情報発信なども有効な戦略となり得ます。

3-4-3. サイテーションとSNS活用の意義

被リンク以外の外部からの評価シグナルも意識しましょう。

- サイテーション(被リンクなしでの言及):認知度・信頼性向上シグナル(特にローカルSEOで重要)

- SNSでの情報拡散:コンテンツ認知向上を通じた間接的な被リンク**・サイテーション獲得促進(直接的なSEO効果は限定的)

これらは、サイトの権威性を間接的に高める上で役立ちます。

3-4-4. 外部SEOにおける注意点

意図せず低品質なリンクが集まってしまった場合は、Google Search Consoleのリンク否認ツールでGoogleに評価対象外とするよう申請することも可能です。

インフルエンサーマーケティングを活用する場合は、関連性や透明性(広告表記など)に十分配慮する必要があります。

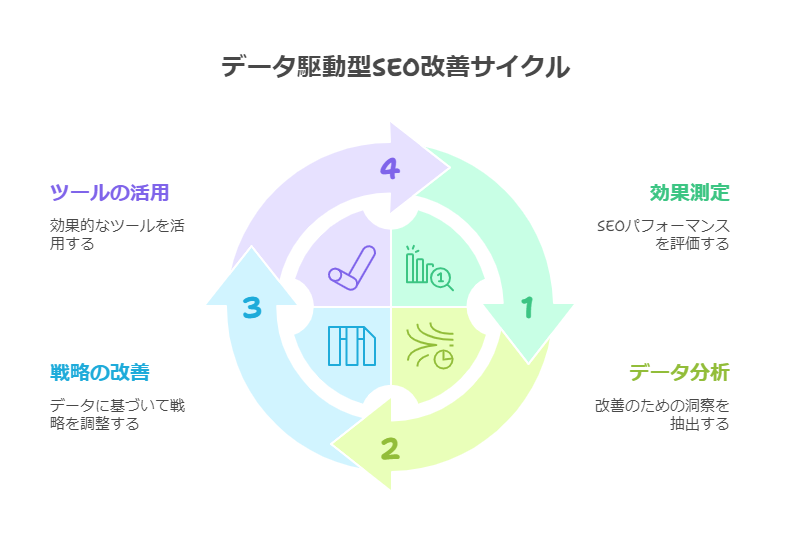

4. SEO対策の効果測定と改善|データに基づいたPDCAサイクル

SEO対策には、施策の実施・効果測定・改善を繰り返すPDCAサイクルが不可欠です。

この章では、なぜ効果測定が重要なのか、そして主要ツール(Google Search Consoleなど)の活用法や見るべき指標(KPI)について解説します。

4-1. なぜ効果測定と改善が不可欠なのか?

SEO対策の効果はすぐには現れにくく、また外部環境(競合の動き、Googleのアルゴリズム変動など)によっても常に変化します。

そのため、実施した施策が実際にどのような影響を与えているのかを客観的なデータで把握することが重要です。

効果が出ている施策は継続・強化し、効果が出ていない施策は見直す、といった判断を行う必要があります。

勘や感覚だけに頼らず、データに基づいた意思決定を行うことで、より効率的かつ効果的にSEO対策を進められるでしょう。

アクセス解析のポイントは、以下の記事で詳しく解説しています。

こちらの記事もチェック

4-2. 【必須ツール】Google Search Console 活用術

Google Search Consoleは、Google検索における自社サイトのパフォーマンスを監視、管理、改善できる無料ツールです。

SEOに携わる上で必須のツールといえます。

4-2-1. 登録と初期設定

Google Search Consoleの利用にはまず、以下の初期設定が必要です。

- Webサイト登録と所有権確認

- XMLサイトマップの送信

これらの設定を行うことで、Googleとサイトの間で正確な情報交換が始まります

4-2-2. 確認すべき主要レポートとその価値

Search Consoleが提供するレポートの中でも、サイトの状態を把握するために特に以下の項目は重要です。

- 検索パフォーマンスレポート:キーワード別表示・クリック実績やページ評価の確認(集客貢献度とコンテンツ成果の把握

- インデックス作成(カバレッジ)レポート:ページのGoogleへの登録状況とエラー有無の点検(インデックス問題による機会損失防止)

- 拡張レポート:モバイルでの使いやすさや表示速度などの問題点発見(ユーザー体験改善の糸口)

上記レポートを定期的にチェックすることで、Google検索上での自サイトの健全性やパフォーマンスの維持・向上に役立ちます。

4-2-3. データ分析と改善への活かし方

Search Consoleで得たデータは、分析してサイト改善に活かすことが重要です。

例えば、「検索パフォーマンス」で表示回数は多いのにクリック率が低いページが見つかれば、検索結果上でのタイトルや説明文(メタディスクリプション)がユーザーの興味をひきつけられていない可能性があると推測できます。

また、獲得したい重要なキーワードでの掲載順位が低い場合は、該当ページのコンテンツの内容や質、関連ページからの内部リンクに改善の余地があるかもしれません。

「カバレッジ」で技術的なエラーが報告されていれば、原因を特定し速やかに修正することで、ページが正しくインデックスされるようになります。

4-3. 【必須ツール】Google Analyticss(GA4)活用術

Google Analytics(現在はGA4が主流)は、Webサイトにアクセスしたユーザーの行動を詳細に分析できる無料ツールです。

SEO経由で訪れたユーザーがサイト内でどのように行動し、最終的にコンバージョンに至ったかなどを把握する上で役立ちます。

4-3-1. 登録と初期設定

GA4を利用するには、まずWebサイトの全ページに専用のトラッキングコードを設置し、データ計測を開始します。

これにより、訪問者の行動が記録されるようになります。

さらに重要なのが、サイトの目標(例:問い合わせ完了、資料ダウンロード)を「コンバージョン」として設定することです。

この設定で、SEOを含む各施策が最終的な成果にどれだけ貢献したかを測定できます。

4-3-2. 見るべき主要レポートとその活用価値

GA4が提供する多数のレポートの中から、SEOにおいては特に以下のレポートに注目します。

- ユーザー属性レポート:訪問者の地域や年齢などの特徴把握

- 集客レポート:訪問経路の分析(自然検索の効果測定に活用)

- エンゲージメントレポート:閲覧ページや滞在時間などサイト内行動の理解

- コンバージョンレポート:設定した目標の達成状況測定

上記レポート群を分析することで、訪問ユーザーの質や行動を多角的に把握できます。

4-3-3. データ分析と改善への活かし方

GA4で得られるデータを分析することで、サイトの具体的な改善点を見つけ出すことが可能です。

例として、以下のような活用が考えられます。

- 離脱ページ分析によるコンテンツや導線の課題発見

- 高コンバージョン経路(キーワードや参照元)の成功要因分析と横展開

- ユーザー属性に合わせたコンテンツ内容や切り口の調整

データに基づく仮説検証を繰り返し、継続的にサイトを改善していくことが重要です。

4-4. その他役立つSEOツール紹介

Google Search ConsoleやGoogle Analytics以外にも、SEO対策を効率化・高度化するさまざまなツールがあります。

4-5. そのほかの役立つSEOツール

Google Search ConsoleやGoogle Analytics以外にも、SEO対策を効率化・高度化するさまざまなツールがあります。

- 順位チェックツール:特定キーワードの検索順位定点観測(例:GRC・RankTracker)

- 競合分析ツール:競合サイトの戦略や被リンクなどを分析(例:Ahrefs・Semrush)

- ヒートマップツール:ユーザー行動の可視化によるページ改善(例:Clarity・Ptengine)

- キーワードツール:選定や関連語抽出、コンテンツアイデア発見(例:Ahrefs・Semrush)

これらを自社の課題や予算に合わせて選択・活用することで、より多角的な分析や施策立案が可能になります。

4-5. 主要KPIの設定と追い方

SEO対策の成果を測るためには、具体的な目標指標(KPI: Key Performance Indicator)を設定し、定期的にその数値を追うことが重要です。

ビジネスの目標に合わせ、以下のようなKPIを設定します。

- 重要キーワードの検索順位(目標値設定と推移追跡)

- 自然検索セッション数(Webサイト集客の主要指標)

- 自然検索経由のコンバージョン数・率(ビジネス成果への直接的貢献度)

- クリック率(CTR)(検索結果での訴求力・魅力度)

- エンゲージメント関連指標(コンテンツの質やユーザー体験の評価)

重要なのは、自社のビジネス目標に直結するKPIを選定し、優先順位をつけることです。

そして、これらのKPIを定期的に計測・分析し、目標達成度や施策効果を評価して次の改善アクションにつなげることが求められます。

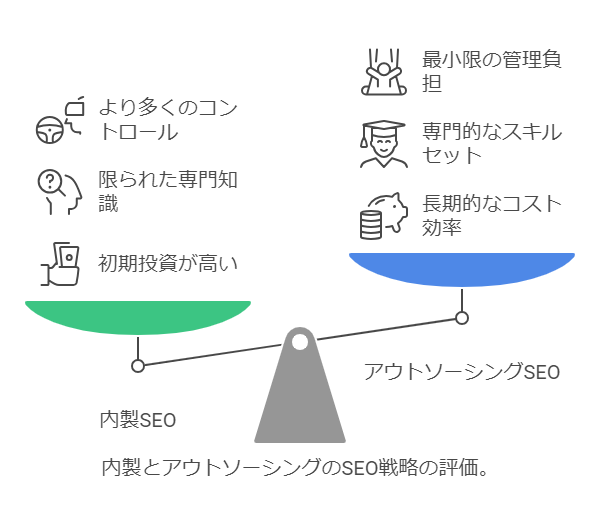

5. SEO対策を自社でやる方法と外注とのメリット・デメリット

SEO対策を進める上で、多くの企業が悩むのが実行体制です。

「自社で内製すべきか」「専門業者に外注すべきか」、それぞれに利点と欠点があります。

この章では、内製と外注のメリット・デメリット比較から費用感・外注先選定の注意点・学習リソース・他施策との連携まで解説します。

5-1. 内製化(インハウスSEO)のメリット・デメリット

内製化とは、SEO対策を自社内のリソースで完結させる方法です。

5-1-1. 内製化のメリット

SEO対策の内製化には、主に以下のような利点があります。

- コスト抑制の可能性(専門人材が社内にいる場合)

- SEO関連ノウハウの社内蓄積

- 事業理解に基づく施策展開

- 迅速な意思決定・実行(社内連携が円滑な場合)

内製化は、特に長期的な視点で見た場合のメリットといえるでしょう。

5-1-2. 内製化のデメリット

一方で、以下のような課題も考慮する必要があります。

- 専門人材の採用・育成コスト(社内にいない場合)

- 最新の動向への追随や高度な分析の限界

- リソース不足(他業務との兼任など)

- 客観性の欠如による判断の偏り

上記の点が、内製化を進める上でのハードルとなる可能性があります。

5-2. アウトソーシング(外部委託)のメリット・デメリット

アウトソーシングは、SEO専門の会社やコンサルタントに業務を委託する方法です。

5-2-1. アウトソーシングのメリット

外部の専門家に委託する場合の主な利点は以下のとおりです。

- SEO専門家の高い知識・ノウハウ活用

- 社内リソースのコア業務への集中

- 客観的な第三者視点による課題発見

- 最新情報への追随とアルゴリズム変動への対応力

専門性や効率性を重視する場合に有効な選択肢です。

5-2-2. アウトソーシングのデメリット

メリットがある一方、以下の点には注意が必要です。

- 外部委託コストの発生

- 社内へのノウハウ蓄積の困難さ(丸投げの場合)

- 委託先とのコミュニケーション負担

- 業者による事業理解の深度差や質のばらつき

信頼できるパートナーを見極めることが非常に重要です。

5-3. 費用はどれくらいかかる?【内製vs外注コスト比較】

SEO対策のコストは、体制によって大きく異なります。

内製の場合は、主に担当者の人件費・必要なツール費用・教育費などが中心です。

一方、外注の場合は、コンサルティング費用(月額数十万円〜)・コンテンツ作成費用(記事単価や月額固定)、施策代行費用などが発生します。

外注費用は依頼範囲や業者によって幅が広いため、単純な金額比較だけでなく、期待される成果やROI(投資対効果)も含めて検討することが重要です。

5-4. アウトソーシング(SEO会社・コンサル)の選び方と注意点

外部委託で失敗しないためには、慎重な業者選定が不可欠です。

5-4-1. 外注先選びのポイント

依頼先を選定する際は、以下の点を確認しましょう。

- 具体的な成功事例と得意分野

- 施策内容と根拠の透明性・説明

- 円滑なコミュニケーション体制(報告・質疑応答など)

- 担当者のスキル・経験

- 契約内容・料金体系の明確さ

複数の業者を比較検討することが推奨されます。

5-4-2. 外注時の注意点

以下のように提案する業者には特に注意が必要です。

- 「絶対に順位が上がる」といった「順位保証」の提示

- ブラックハット施策(リンク購入など)の推奨

- 不明瞭な施策内容・成果レポート

また、外注する場合でも、目的を明確にし丸投げせずに協働する姿勢が不可欠です。

SEO対策の外注のポイントは、以下で詳しく解説しています。

こちらの記事もチェック

5-5. SEOと他のWebマーケティング施策(広告など)との連携

SEO対策は、単独で行うよりも、他のWebマーケティング施策と連携させることでより大きな相乗効果を生み出すことが可能です。

効果的な連携の例として、以下が挙げられます。

- 広告との連携(SEO効果が出るまでの補完・キーワード戦略への反映など)

- SNSとの連携(コンテンツ拡散による認知度向上・間接的なSEO効果)

- コンテンツマーケティングとの連携(SEOを軸とした情報発信戦略)

全体のマーケティング目標達成のために、戦略的な組み合わせを検討しましょう。

6. SEO対策に関するよくある質問(Q&A)

最後に、SEO対策に関して多くの方が疑問に思う点について、Q&A形式でお答えします。

6-1. SEO対策の効果が出るまでの期間は?

一概にはいえませんが、一般的には早くても3ヶ月~半年、サイトの状況や競合環境、施策内容によっては1年以上かかることもあります。

SEOは短期的な成果を期待するのではなく、中長期的な視点で取り組むべき施策です。

6-2. サイトに必要なページ数は?最適な文字数は?

必要なページ数や最適な文字数に絶対的な基準はありません。

重要なのは「量」よりも「質」と「ユーザーの検索意図を満たせているか」です。

特定のテーマについて網羅的に情報を提供しようとすれば、結果的にページ数や文字数は増える傾向にありますが、それが目的ではありません。

簡潔な情報でユーザーの疑問が解決するなら、短い文字数でも問題ありません。

6-3. ページで対策すべきキーワード数は?

基本的には「1ページ=1つの主要なテーマ(キーワード群)」で作成するのが原則です。

1つのページで多くの異なるキーワードを無理に詰め込もうとすると、内容の焦点がぼやけ、かえってどのキーワードに対しても評価されにくくなる可能性があります。

ただし、関連性の高いキーワード群(例:「SEO対策 方法」「SEO やり方」)をまとめて対策することは有効です。

6-4. 他サイトからの引用・転載のルールは?

他サイトの文章やデータを引用する場合は、著作権法で定められたルールを守る必要があります。

具体的には、「引用部分が明確であること」「出典元を明記すること」「引用が必要不可欠であること」「自社のコンテンツが主で、引用が従であること」などが要件となります。

安易なコピー&ペーストは著作権侵害となり、ペナルティのリスクもあるため、必ずルールを確認し、適切に行ってください。

画像の無断転載も厳禁です。

記事の引用についての詳細は、以下のとおりです。

こちらの記事もチェック

6-5. 目次はSEOに影響する?

目次自体が直接的なランキング要因になるわけではありません。

しかし、目次を設置することで、ユーザーは記事全体の構成を把握しやすくなり、目的の情報に素早くアクセスできるようになります。

これはユーザー体験(ユーザビリティ)の向上につながり、間接的にSEOによい影響を与える可能性があります。

特に長文コンテンツの場合は、設置を推奨します。

6-6. ドメインパワーとは?上げるには?

ドメインパワー(またはドメインオーソリティ)は、Webサイト全体の信頼性や権威性を示す指標として、一部のSEOツールなどが独自に算出しているものです。

Googleが公式に使っている指標ではありませんが、一般的にドメインパワーが高いサイトは検索上位に表示されやすい傾向があると考えられています。

ドメインパワーを高めるには、質の高いコンテンツを継続的に発信し、良質な被リンクを獲得するなど、長期的なサイト運営を通じて信頼性を積み重ねることが重要です。

6-7. クリック率(CTR)の目安と改善方法は?

クリック率(CTR=クリック数÷表示回数×100)は、検索結果に表示された際に、どれだけユーザーにクリックされたかを示す割合です。

検索順位によって大きく変動するため一概に目安はありませんが、同じ順位の競合と比較して低い場合は改善の余地があります。

改善策としては、検索結果に表示される「タイトル」と「メタディスクリプション」を、キーワードを含めつつ、よりユーザーの興味を引き、クリックしたくなるような魅力的な文言に修正することが有効です。

構造化データを使ってリッチリザルトを表示させることもCTR向上につながる場合があります。

6-8. YMYLジャンルで特に気をつけるべきことは?

YMYL(Your Money Your Life)は、人々の幸福・健康・経済的安定・安全に影響を与える可能性のあるトピック(医療・金融・法律など)を指します。

Googleはこれらのジャンルにおいて、特に情報の正確性・信頼性・専門性・権威性(E-E-A-T)を厳しく評価します。

誰が書いた情報なのか(著者情報)、どのような根拠に基づいているのか(情報源の明示)、専門家による監修があるか、などを明確に示すことが非常に重要です。

誤った情報がユーザーに与える影響が大きいため、コンテンツ作成には最大限の注意が必要です。

6-9. 重複コンテンツのペナルティリスクと対処法は?

サイト内外で、内容が全く同じ、または酷似しているページが複数存在することを重複コンテンツと呼びます。

意図的でない重複(URLの正規化ができていないなど)であれば、直ちにペナルティを受けることは稀ですが、検索エンジンがどのページを評価すべきか混乱し、評価が分散する可能性があります。

対処法としては、前述の「URLの正規化」(canonicalタグや301リダイレクト)を行うことが基本です。

ただし、他サイトのコンテンツを無断でコピーするなど、悪質な重複コンテンツはペナルティの対象となります。

重複コンテンツのペナルティリスクについては、以下を参考にしてください。

こちらの記事もチェック

7. まとめ

SEO対策で最も重要なことは、常に「ユーザーファースト」の視点を持ち、ユーザーが求めている情報や解決策を、質の高いコンテンツを通じて提供し続けることです。

小手先のテクニックに頼るのではなく、ユーザーにとって真に価値あるWebサイトを作り上げることが、結果的にGoogleからの評価を高め、持続的な成果につながります。

また、SEOの世界は常に変化しています。

Googleのアルゴリズムアップデートや新しい技術動向に対応するため、継続的な情報収集と学習、そしてデータに基づいた改善(PDCAサイクル)が不可欠です。

一度施策を行ったら終わりではなく、地道な努力を続けることが成功への唯一の道といえるでしょう。

まずは、この記事で紹介した内容を参考に、自社のWebサイトの現状分析から始めてみてください。

そして、できることから一つずつ、着実にSEO対策に取り組んでいきましょう。

関連記事

-

2025.07.10

GoogleのSGEとは?SEO対策にもたらした3つの影響も解説

SGEとは、簡単に説明するとGoogleが2023年8月に日本で試験運用を開始した生成AIのことです。 Googleの検索画面で知りたいことを質問すれば、即座に要約や回答が表示されます。 そのため、ユーザーにとっては便利な機能かもしれません。 しかし、Webサイトの運営者から見るとどうでしょうか? もしかすると、これまでのSEO対策では上位を目指せなくなるかもしれません。 そこで本記事では、SGE …

- SEO対策の基礎

-

2025.07.02

ゼロクリック検索とは?増加している2つの理由や対策6選まで徹底解説

インターネットで調べものをしていて、「ページを開かずに答えがわかった」という経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。 このように、検索結果の画面だけで疑問が解決し、Webサイトにアクセスしないまま検索を終える行動は「ゼロクリック検索」と呼ばれます。検索エンジンの機能が進化したことで、画面上の情報だけで十分と感じるユーザーが増えているのです。 ユーザーにとっては便利な仕組みである一方、運営 …

- SEO対策の基礎