ブログのネタが思いつかない!初心者向けの探し方や具体例一覧を紹介

- 公開日:2021.09.07

- 更新日:2025.03.27

- 記事の書き方

-

田端 健一

株式会社BRIDGEA 代表

-

- 通信業界の営業に10年携わり、多くの商品で営業成績日本一を獲得

- 独立して「記事作成代行Pro」を運営

- 「コンテンツマーケティング」や「コンテンツSEO」「記事作成代行」を行なっています。

- 多くのお客様サイトを上位表示に成功。今ではリピート案件多数

「ブログのネタが思いつかない…」

「記事のアイデアが枯渇してしまった…」

ブログを運営していると、誰しも一度はネタ切れを経験するものです。

特に、読者の心に響く記事を書きたいと思えば思うほど、ネタ探しは難しくなります。

そこで今回は、初心者でもできるブログのネタの探し方や、ネタの具体例、ネタが思いつかない場合の対処法などを解説します。

ブログのネタ切れを解消し、コンスタントなブログ更新を実現したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

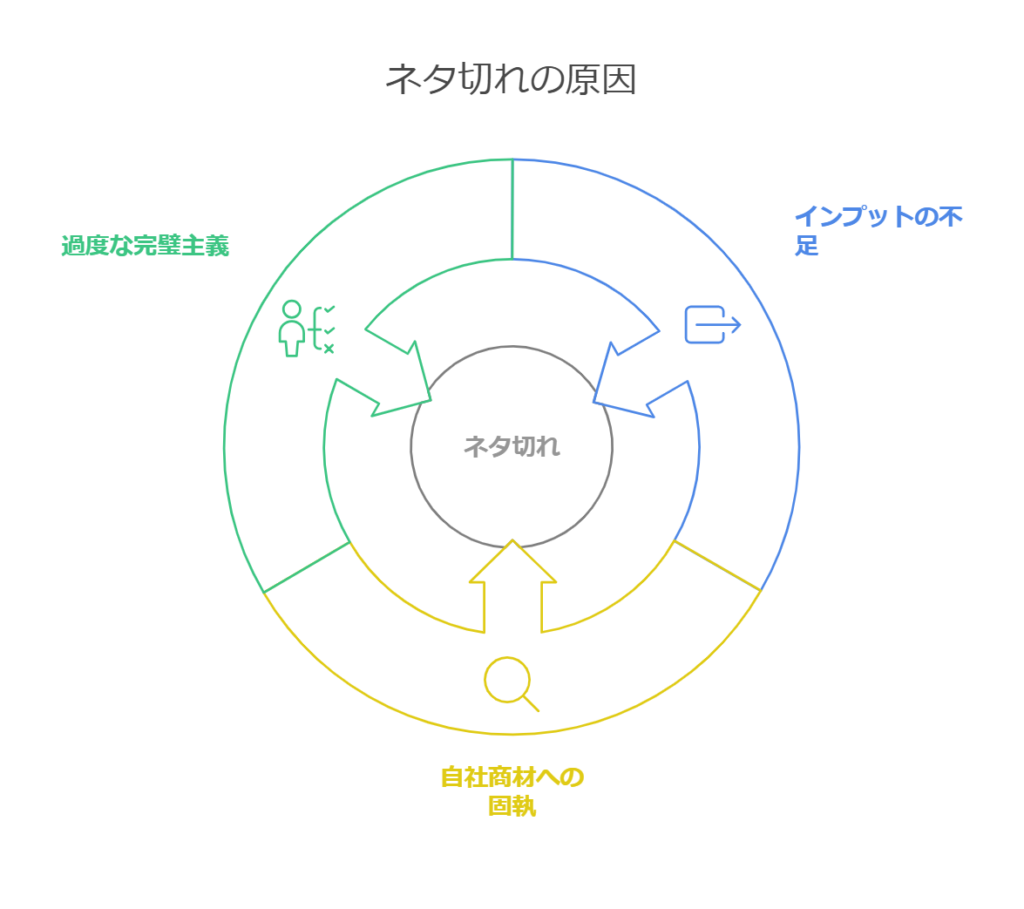

1. ブログのネタ切れはなぜ起こる?3つの原因を解説

ブログのネタが尽きてしまうのには、いくつかの原因が考えられます。

ここでは、主な原因を3つに分類して解説します。

1-1. インプットが不足している

ブログのネタは、自分の知識や経験から生まれます。

インプットが不足していると、アウトプットできるものも少なくなり、ネタ切れにつながります。

常に新しい情報を仕入れるためには、自分のブログテーマに関連する専門書や業界ニュースを定期的にチェックすることが重要です。

例えば、IT系のブログであれば、最新技術の動向やプログラミングに関する情報を、美容系のブログであれば、新作コスメの情報やスキンケアのトレンドを追いかけましょう。

また、読書やセミナーへの参加も、知識を深めるうえで効果的です。

さらに、普段の生活で困ったこと・解決できたこと・参考になったことなどをメモしておくと、ブログのネタとして活用できます。

1-2. 自社の商材に固執しすぎている

自社の商品やサービスのことばかり考えていると、視野が狭くなり、ネタの幅が広がりません。

ブログの読者は、必ずしも自社の会社の商品やサービスに興味があるとは限らないのです。

視野を広げるためには、顧客の視点に立って、悩みや疑問を想像することが重要です。

例えば、「この商品で、顧客のどのような悩みを解決できるのか?」「顧客はどのような情報を求めているのか?」といったことを考えましょう。

また、競合ブログを参考にすることも有効です。

競合ブログを分析することで、自社にはない視点や、読者のニーズを発見できることがあります。

1-3. 完璧を求めすぎている

「完璧な記事を書かなければならない」という思いが強いと、記事を公開するハードルが上がり、ネタ不足に陥りやすくなります。

しかし、ブログは、完璧さよりも継続性が重要です。

ブログの運営では「6割程度完成したら公開する」という心構えを持つことが大切です。

そして、読者の反応を見ながら、不足する部分を加筆・修正しましょう。

また「Google Search Console」といった分析ツールを活用すれば、読者の離脱ポイントなどを確認できます。

データに基づいた改善を継続することで、より効果的なSEO対策を行えるでしょう。

「SEO対策とはなに?」という方は、次の記事をご確認ください。

こちらの記事もチェック

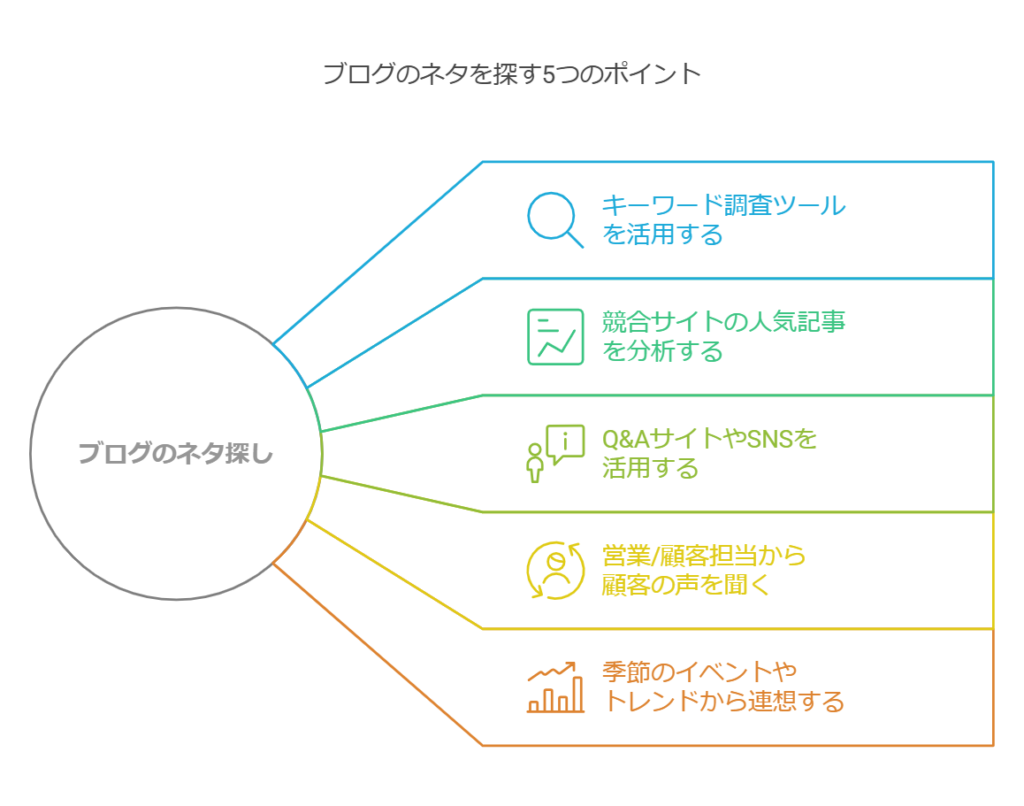

2. 【初心者でもできる】ブログのネタを探す5つのポイント

ここでは、初心者でもできる、ブログのネタを探すポイントをご紹介します。

これから解説する5点を実践することで、効率的なネタ探しが可能になります。

2-1. キーワード調査ツールを活用する

ブログのネタを見つけるためには、キーワード調査ツールの活用が有効です。

キーワード調査ツールを使うことで、読者がどのような言葉で情報を探しているのかを効率的に把握できます。

キーワード調査ツールの代表例には「Googleキーワードプランナー」や「ラッコキーワード」が挙げられます。

Googleキーワードプランナーは、Googleが提供する無料ツールです。

特定のキーワードだけでなく、関連性の高いキーワードも一覧で確認できます。

ラッコキーワードでは、検索エンジンでよく一緒に検索されるキーワードを、まとめて抽出可能です。

これらのツールを適切に活用することで、読者の検索ニーズに応える、さまざまなネタを発見できます。

例えば、「ブログ」というキーワードでツールを使用すると、「ブログ 始め方」「ブログ ネタ」「ブログ 稼ぐ」といった、関連キーワードが提示されます。

これらの関連キーワードを参考にすることで、読者の関心に沿った、具体的な記事テーマを考案できるでしょう。

2-2. 競合サイトの人気記事を分析する

競合サイトの人気記事を分析することも、読者のニーズに合ったネタを見つけられます。

競合サイトが読者を獲得している記事の傾向を調べることで、読者が求めている情報や、興味を持っているテーマを把握できます。

競合サイトを分析する際は、ツールを活用すると効率的です。

例えば「SimilarWeb(シミラーウェブ)」というツールを使用すると、自社のWebサイトと類似したWebサイトを簡単に見つけられます。

競合サイトを発見したら、人気記事のタイトル・見出し・コンテンツ内容を分析します。

どのようなテーマの記事が読まれているのか、記事はどのような構成になっているのかを確認しましょう。

特に、読者のコメント欄は貴重な情報源です。

読者の疑問や感想など、生の声が直接書き込まれているため、記事には書かれていない潜在的なニーズを発見できる可能性があります。

上記の作業が完了したら、自社のブログで取り上げるべきテーマを絞りましょう。

ただし、競合サイトの記事をそのまま真似るのではなく、自社ならではの視点や情報を加えることが重要です。

独自性を出すことで、読者にとって価値のある、魅力的なコンテンツを作成できます。

2-3. Q&AサイトやSNSを活用する

読者の悩みや疑問を直接知るには、Q&AサイトやSNSの活用が効果的です。

これらのプラットフォームには、キーワード検索だけでは見えない潜在的なニーズが隠されています。

例えば「Yahoo!知恵袋」などのQ&Aサイトで、ブログのテーマに関連するキーワードで検索すると、「〇〇について知りたい」「〇〇で困っている」といった質問が投稿されている場合があります。

これらの質問は、読者がなにを知りたがっているのか、なにに悩んでいるのかを具体的に示しており、ブログのネタの宝庫といえるでしょう。

また、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSも有効な情報源です。

ブログテーマに関連するキーワードやハッシュタグで検索すると、ユーザーの投稿から生の声や最新のトレンドを把握できます。

SNSは情報の鮮度が高いため、Q&Aサイトでは見つけられない、よりニッチな悩みや疑問を発見できる可能性があります。

2-4. 営業/顧客担当から顧客の声を聞く

企業のブログを運営している場合、社内の営業担当者やカスタマーサポート担当者へのヒアリングも、情報収集の有効な手段です。

これらの担当者は顧客と直接接する機会が多いため、顧客のリアルな疑問や不満を把握している可能性が高いです。

顧客から寄せられる質問や要望は、潜在顧客が抱える疑問と共通している場合が多く、ブログ記事のテーマとして価値があります。

収集した情報は、下記のように分類・整理することで、ブログ記事のテーマとして活用しやすくなるでしょう。

| 情報の種類 | 具体的な内容 | 活用できる記事テーマの例 |

| よくある質問 | ・製品の仕様 ・使い方 ・トラブルシューティングなど | ・製品FAQ ・使い方ガイド ・トラブル解決記事 |

| 顧客の不満 | ・製品の不具合 ・使いにくさ ・サポートの対応など | ・製品改善報告 ・お詫びと改善策の記事 ・お客様の声の紹介記事 |

| 顧客の成功事例 | ・製品の活用方法 ・導入効果 | ・導入事例紹介 ・活用方法の提案記事 |

2-5. 季節のイベントやトレンドから連想する

季節のイベントやトレンドからブログのネタを発想する方法もあります。

年間行事・記念日・季節のイベントなどをブログのネタにすることで、読者の関心を引く、タイムリーな記事を作成できるでしょう。

月ごとの主要なイベントやテーマの例をまとめると、次の表のようになります。

| 月 | イベント/テーマの例 |

| 1月 | ・お正月 ・初詣 ・成人の日 ・七草がゆ |

| 2月 | ・バレンタインデー ・節分 ・雪まつり |

| 3月 | ・ひな祭り ・卒業式 ・ホワイトデー |

| 4月 | ・入学式 ・エイプリルフール ・花見 |

| 5月 | ・ゴールデンウィーク ・母の日 ・こどもの日 |

| 6月 | ・ジューンブライド ・父の日 ・衣替え |

| 7月 | ・七夕 ・海の日 |

| 8月 | ・夏休み ・お盆 ・花火大会 |

| 9月 | ・敬老の日 ・秋分の日 ・お月見 |

| 10月 | ・ハロウィン ・運動会 |

| 11月 | ・七五三 ・勤労感謝の日 |

| 12月 | ・クリスマス ・大晦日 ・冬休み |

これらのイベントは、多くの人にとって身近な話題であり、ブログのテーマとしても取り上げやすいです。

また、トレンドニュースや話題の出来事も、ブログのテーマのヒントになります。

例えば、新しい映画の公開、人気のゲームの発売、社会現象となっている事柄など、人々が関心を持っている最新情報を記事に取り入れることで、読者の興味を引くことができます。

ただし、トレンドは移り変わりが早いため、情報の鮮度には注意が必要です。

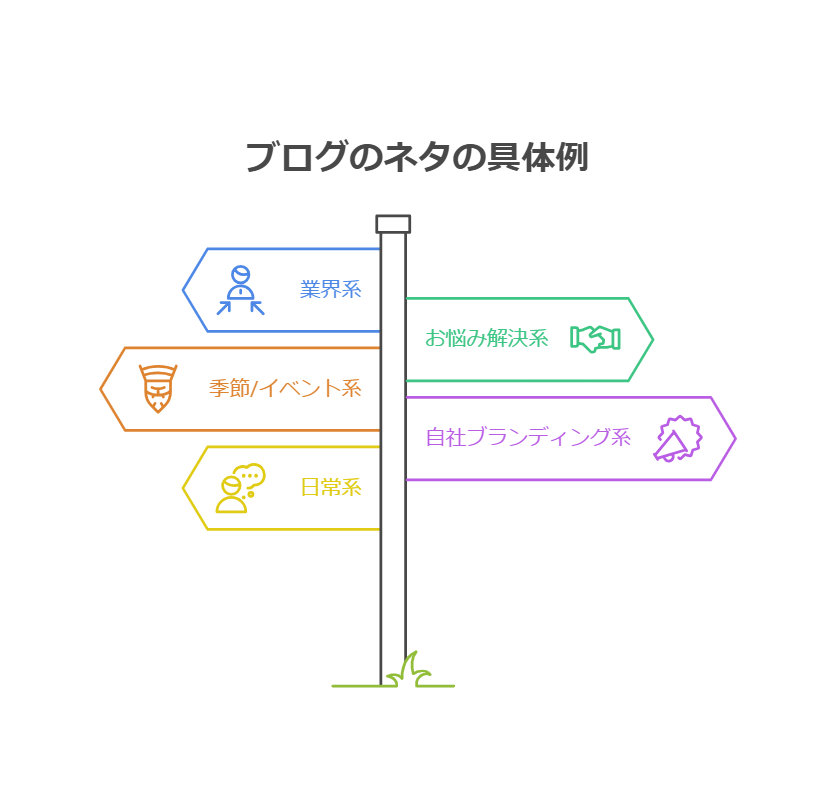

3. 【ジャンル別】ブログのネタの具体例一覧

ここでは、ブログのネタの具体例を、ブログのジャンル別に解説します。

ネタを考案するヒントとしてご活用ください。

3-1. 業界系

IT・飲食・美容など、業界に特化したブログのおすすめネタは、次のとおりです。

| 業界 | ネタ |

| IT業界 | ・最新技術トレンド解説(AI・ブロックチェーンなど) ・プログラミング学習法 ・おすすめツール紹介 ・開発秘話 ・働き方紹介 ・イベントレポート ・用語集 ・クラウドサービスの選び方 ・セキュリティ対策 |

| 飲食業界 | ・人気メニューランキング ・食レポ ・開業・経営ノウハウ ・衛生管理 ・テイクアウト活用法 ・集客方法 |

| 美容業界 | ・スキンケア方法 ・コスメレビュー ・ヘアアレンジ紹介 ・美容資格 ・サロン選び ・読者モデル募集 |

| 不動産業界 | ・物件紹介 ・地域情報 ・リフォーム ・リノベーション事例 ・インテリアコーディネート ・住まいに関する法律知識 ・住宅ローンの選び方 ・不動産投資の基礎知識 ・不動産売買の注意点 ・引越し準備のチェックリスト |

| 教育業界 | ・学習方法の紹介 ・おすすめ教材 ・進路情報 ・子育ての悩み相談 ・教育制度の解説 ・教員向けの情報 ・学校紹介 |

| 金融業界 | ・資産運用 ・保険 ・ローン ・税金 ・経済ニュース ・投資家インタビュー ・金融商品の比較 ・家計管理 ・金融リテラシー |

| 旅行業界 | ・おすすめ観光スポット ・現地の情報 ・旅行プラン ・旅行の注意点 ・旅行記 ・旅行の準備 ・ホテルレビュー ・航空券の予約方法 |

業界特化型のブログで成功するためには、専門知識を活かしつつ、読者のニーズに応えるテーマ選びが大切です。

3-2. お悩み解決系

ブログ記事で読者の悩みや疑問を解決するコンテンツは、検索エンジンで上位表示されやすく、安定したアクセスを集めやすいという特徴があります。

読者の悩みは、Q&Aサイト・SNS・キーワード調査ツールなどから確認しましょう。

お悩み解決系のネタには、次のものが挙げられます。

| 悩み | ネタ |

| 〇〇ができない | 〇〇ができない原因を特定し、解決方法を解説 |

| 〇〇が苦手 | 〇〇が苦手な原因を分析し、克服する方法を解説 |

| 〇〇がわからない | 〇〇の概要をわかりやすく解説 |

| 〇〇の使い方がわからない | 〇〇の使い方を解説 |

| 〇〇の選び方がわからない | 〇〇を選ぶ際のポイントを解説 |

| 〇〇の注意点を知りたい | 〇〇の注意点と対策を解説 |

| 〇〇のトラブルを解決したい | 〇〇で発生するトラブルの原因と解決手順を解説 |

| 〇〇を体験したい | 〇〇を体験できる場所・イベントを解説 |

上記の表を参考に、ブログのテーマに合わせて、読者の悩み解決に役立つ記事を作成しましょう。

3-3. 季節/イベント系

季節やイベントに合わせたネタは、読者の関心を引きやすく、アクセスを集めやすい傾向があります。

年間行事・記念日・季節のイベントなどを確認し、ブログのテーマとして活用しましょう。

具体的なネタとしては、次のものが考えられます。

- バレンタインデーのデートプラン

- ハロウィンの仮装アイデア

- 母の日・父の日におすすめのプレゼント

- クリスマスにおすすめのプレゼント

- 年末年始の挨拶回り

- お正月の過ごし方

- 長期休暇におすすめのスポット

- 季節の変わり目の体調管理

- イベントに合わせたファッション

- イベントに合わせたメイク

- イベント用料理のレシピ

ただし、トレンド性の高いキーワードは、イベント終了後に検索数が減少する可能性が高い点に注意してください。

3-4. 自社ブランディング系

自社の宣伝に有効なブログのネタとしては、次のものが挙げられます。

- お客様の声

- 導入事例

- 社員インタビュー

- 社内イベントの紹介

- 企業理念・ビジョン・ミッションの紹介

- 製品・サービスのQ&A

- 製品・サービスの比較

- 社会貢献活動

- 代表インタビュー

- 自社製品・サービスの利用方法

単なる宣伝で終わると、ユーザビリティにつながらず、上位に表示されにくくなります。

ユーザーに有益な情報もセットで提供することを心がけましょう。

3-5. 日常系

日常系のブログネタは、読者との共感を呼びやすく、親近感を持ってもらうことができます。

ただし、個人的な内容になりすぎないように、読者にとって有益な情報や、面白い視点を提供することを心がけましょう。

日常系のブログネタの具体例は下記の通りです。

- 今日の出来事

- おすすめの◯◯

- 休日の過ごし方

- 趣味について

- 最近買ったもの

- 最近ハマっていること

- 旅行記

- 地元の紹介

どのようなテーマを選んだとしても、読者が「あるある」と感じたり、「私もやってみよう」と思えるような、身近で親しみやすい内容にすることが大切です。

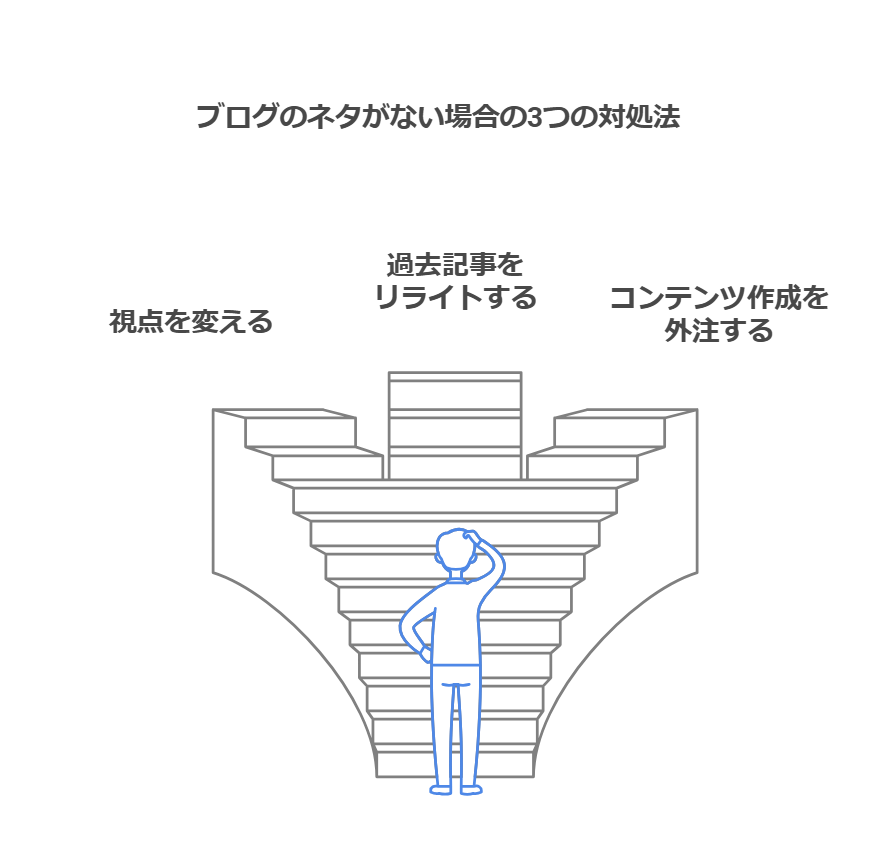

4. ブログのネタがない場合の3つの対処法

ブログを長く続けていれば、ネタ切れに陥ることは少なくありません。

ここでは、ネタが切れた場合の3つの対処法について解説します。

4-1. 視点を変える

普段とは異なる視点から物事を捉え直すことで、新たなネタが思い浮かぶかもしれません。

最も取り組みやすいのは、ターゲット層を変更することです。

例えば、普段20代女性をターゲットにしている場合、30代男性や40代主婦など、異なる属性を対象に記事テーマを考えてみましょう。

ターゲット層の興味や関心、抱える悩みも変わることで、これまでと違う視点からブログのネタを発見できるかもしれません。

また、記事の切り口を変えることも有効です。

例えば、製品レビュー記事のみを投稿しているのなら、その製品の開発ストーリーや開発者へのインタビュー記事の企画を検討してみましょう。

普段とは異なる切り口の記事は、読者の新たな興味を引き出し、ブログ全体の活性化にもつながります。

4-2. 過去記事をリライトする

ブログのネタが切れた場合は、過去記事のリライトに取り組むのもよいでしょう。

新しい記事を作成するよりも手間をかけず、SEO効果の向上が期待できます。

くわえて、ブログの更新が止まっていないことを読者に伝えられます。

リライトを行う際は、まず、情報が古くなっていないかを確認しましょう。

例えば、以前紹介した製品の価格や機能、サービスの内容などが変更されている場合は、最新の情報に修正する必要があります。

また、記事の公開後に新たな情報や競合記事が登場していることもあるでしょう。

それらの情報を追加することで、記事の価値を高められます。

さらに、読者にとってより有益な情報を提供できるように、内容を充実させることも大切です。

「図表や画像を追加して視覚的にわかりやすくする」「具体例を増やして説得力を高める」「関連記事への内部リンクを設置して回遊性を高める」などの工夫を行いましょう。

これらの改善により過去記事は検索エンジンからの評価も高まり、上位表示に繋がりやすくなります。

リライトの方法をより具体的に知りたい方は、次の記事からご確認ください。

こちらの記事もチェック

4-3. ブログの記事作成を外注する

ブログのネタがどうしても見つからない、記事を作成する時間がない場合には、記事作成を外注するという選択肢もあります。

外注により、時間や労力を節約しつつ、継続的にブログを更新することが可能です。

特に、SEO対策は専門的な知識やノウハウが必要となるため、プロに任せることで効果を最大化できる可能性があります。

ただし、内製よりも費用がかかりやすい点や、自社の意図と異なる記事が納品される点などに注意が必要です。

外注のメリット・デメリットをよりくわしく知りたい方は、次の記事からご確認ください。

こちらの記事もチェック

5. まとめ

ブログのネタ切れは、多くのブロガーが直面する課題ですが、今回ご紹介した方法を実践すれば、効果的なネタ探しが可能になります。

しかし、日々の業務が忙しくSEO対策まで考えた質の高い記事作成が難しい場合や、どうしてもネタが思いつかないこともあるかもしれません。

その際は、記事作成代行サービスなど外部の専門家の力を借りることも有効な手段です。

弊社が提供する「記事作成代行Pro」では、記事の作成・入稿はもちろん、キーワードの選定などもご依頼いただけます。

ブログの集客力強化につながるキーワードを、SEO対策に精通したスタッフがご提案いたします。

ブログ運営に関するお悩みは、ぜひお気軽にご相談ください。

関連記事

-

2024.01.18

もう迷わない!見出しタグ(hタグ)とは?SEO効果と設定方法を具体例で紹介

「見出しタグを適切に設定できているか不安」 「そもそも見出しタグの役割がよく分からない」 上記のような悩み・不安を抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか? 見出しタグは、単に文章の見た目を整えるだけでなく、検索エンジンにコンテンツの内容を伝え、ユーザーの利便性を高める効果があります。 この記事では、見出しタグの基本的な定義・SEO効果・正しい設定方法・効果的な使い方、設定する際の注意点まで …

- 記事の書き方

-

2023.09.01

【プロ直伝】記事作成おすすめツール19選!ジャンル別に紹介

九段さん 最近ブログを始めたんですが、記事の執筆って思ったより難しいですね。キーワード選びや言葉選びがなかなか大変です・・・。 記事Pro スタッフ 同じような悩みを抱えている方は多いようです。そんな時は「記事作成ツール」を利用してみてはいかがでしょうか?記事作成ツールは執筆をさまざまなアングルからサポートしてくれるツールです。種類が多く、九段さんもきっと気に入ると思いますよ。 九段さん 具体的に …

- 記事の書き方