SEOライティング完全ガイド|重要性・基礎・やり方を徹底解説

- 公開日:2022.02.01

- 更新日:2024.08.08

- SEOライティング

-

田端 健一

株式会社BRIDGEA 代表

-

- 通信業界の営業に10年携わり、多くの商品で営業成績日本一を獲得

- 独立して「記事作成代行Pro」を運営

- 「コンテンツマーケティング」や「コンテンツSEO」「記事作成代行」を行なっています。

- 多くのお客様サイトを上位表示に成功。今ではリピート案件多数

「SEOライティングとは?」

「SEOライティングのやり方が知りたい」

「SEOライティングに役立つツールはある?」

上記のような悩みを抱えている人は少なくありません。

SEOライティングとは、検索結果で上位を獲得するための執筆方法です。

コストパフォーマンスが高い手法ですが、成果を出すためにはSEOのスキルが必須です。

そこで本記事では、「SEOライティング」を深掘りするとともに、以下のテーマにも焦点を当てて解説します。

- SEOライティングの重要性

- SEOライティングの基礎知識

- SEOライティングのやり方

- SEOライティングに役立つツール

また、弊社「記事作成代行Pro」では、約30,000本、385サイト分の記事制作実績があります。

ホームページによる集客に課題のある方は、ぜひ弊社までご相談ください。

目次

1. SEOライティングとは

SEOライティングとは、検索結果で上位を獲得するための執筆方法です。

具体的には、以下の2点を意識して記事を作成します。

- 読者の需要に応える内容にする

- Googleなどの検索エンジンに評価される内容にする

SEOライティングの場合は、ライターが書きたいことを書くのではなく、検索エンジンとユーザーに評価される記事を書かなければなりません。

そのため、文章力のほかに、「ユーザーがなにを欲しているのか(検索意図)」を分析する力が求められます。

2. SEOライティングの重要性

検索上位の記事が有利なのはわかるけど、それほど大切なことなの?

記事Pro

記事Proスタッフ

はい。サイトを運営するうえで、検索上位の獲得はきわめて重要です。期待される効果は、主に以下の3つです。

- アクセスが劇的に増える

- 広告費用を抑えられる

- 自社の資産になる

1つずつ解説します。

2-1. アクセスが劇的に増える

最大のメリットは、クリック率が劇的に上昇することです。

検索1位と検索10位では、記事のクリック率に約20倍もの差があります。

以下の表は、クリック率と検索順位の関係を表しています。

横軸が検索順位、縦軸がクリック率の値です。

参照:Google Organic SERP CTR Curve

検索6位以下のクリック率は2%台ですが、3位で約10%になり、1位では約40%に達します。

アクセスを増やすためには、検索順位を上げることが不可欠です。

2-2. 広告費用を抑えられる

2つ目のメリットは、広告に比べて費用を抑えられることです。

記事が検索上位に表示されればユーザーの目に触れる機会が増え、広告としての役割も期待できます。

また、ネット広告の掲載期間を延長する際には追加費用が必要ですが、ネット記事であれば追加料金は発生しません。

ネット記事は、自社のメディアやサイトに掲載するケースがほとんどで、そもそも掲載料金が発生しないためです。

アメリカの企業「WordStream」によると、2023年のGoogle広告によるリード獲得単価の平均は53.52ドルでした。

ジャンル別の平均リード単価は次のとおりで、最高額はキャリア・就職の132.95ドルです。

| ジャンル | 平均リード単価(ドル) |

|---|---|

| キャリア・就職 | 132.95 |

| 弁護士・法律 | 111.05 |

| 家具 | 108.85 |

| 金融・保険 | 90.02 |

| ビジネス | 87.36 |

| アパレル・ファッション・ジュエリー | 76.71 |

| 動物 | 72.24 |

| 不動産 | 66.02 |

| 住宅・リフォーム | 66.02 |

| 歯科医・歯科医療 | 65.37 |

| 教育系 | 62.8 |

| 旅行 | 62.18 |

| 工業・商業 | 59.74 |

| 健康系 | 51.42 |

| 自動車(販売) | 42.52 |

| パーソナルサービス(結婚式・清掃など) | 40.85 |

| 医師・外科医 | 37.71 |

| 美容 | 36.97 |

| レストラン・フード | 34.81 |

| スポーツ・娯楽 | 31.82 |

| ショッピング・コレクターズアイテム・ギフト | 31.5 |

| 芸術・エンターテインメント | 23.57 |

| 自動車(修理) | 21.12 |

一方、SEO対応の記事を内製した場合に発生するコストは、人件費のみです。

SEOライティングの導入は、コストパフォーマンスの面でも優れた施策といえます。

参照:Google Ads Benchmarks 2023: Key Trends & Insights for Every Industry

2-3. 自社の資産になる

3つ目のメリットは、自社の資産として安定した収入を見込めることです。

Web広告は、出稿を止めるとアクセスやCVを獲得できません。

一方、ネット記事は掲載期限がなく、新規投稿が多少止まっても、既存記事でアクセスを獲得できます。

良質な記事を複数作成すれば、Web広告以上の収益をもたらすことも可能です。

また、質の高い記事が多く掲載されているサイトは、検索エンジンからも高く評価されます。

掲載されている記事の評価が上がることでサイトの価値も高まり、好循環となるでしょう。

3. SEOライティングに求められる3つの基礎知識

SEOライティングに必要な基礎知識は、以下の3つです。

- SEOライティングの5つの評価基準

- ユーザーファースト

- 定期的なリライト

1つずつ解説します。

3-1. SEOライティングの5つの評価基準

SEOライティングの質は、主に以下の5項目によって評価されます。

- ユーザーに有益で読みやすい文章

- E-E-A-T

- 網羅性

- 独自性

- 適切な構成

上記5項目を満たすことで、ユーザーと検索エンジンから評価される記事を作成できます。

ただし、バランスが重要です。

たとえば、網羅性を追求するあまり情報過多になったり、ユーザーのニーズを無視して独自性を強めすぎたりすると、記事の評価は下がります。

ここからは具体的な実践方法も含め、各項目の詳細を解説します。

3-1-1. ユーザーに有益で読みやすい文章

評価基準の1つ目は「ユーザー目線に立てているか」です。

ユーザーの需要に応えており、かつわかりやすい記事ほど、検索結果の上位に表示されます。

ユーザー目線は5基準の最重要項目であり、Googleも次のように明言しています。

1.ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

Googleは、当初からユーザーの利便性を第一に考えてきました。新しいウェブブラウザを開発するときも、ホームページの外観に手を加えるときも、Google内部の目標や収益ではなく、ユーザーを最も重視してきました。(以下略)

引用:Google|Googleが掲げる10の事実

ユーザーに有益で読みやすい文章を執筆するためには、次のようなポイントを意識するとよいでしょう。

- 専門用語を用いない

- 図や表、箇条書きを使っている

- 1つの文章が短く、意味がわかりやすい

- ユーザーの疑問を的確に予想し、その答えを掲載している

3-1-2. E-E-A-T

「E-E-A-T」とは、次の4単語の頭文字をとった造語です。

| Experience(経験) | ・体験談が盛り込まれている |

|---|---|

| Expertise(専門性) | ・専門知識を提供している ・題材と関係がない話題を扱うと、専門性が低下する |

| Authoritativeness(権威性) | ・社会的価値のある情報を提供している ・実績のあるライターが執筆している |

| Trust(信頼性) | ・信頼性の高い情報が掲載されている ・E-E-A-Tで最も重視される |

GoogleはE-E-A-Tが備わっている記事を「ユーザーに有益なコンテンツ」と評価します。

特に、ユーザーの命・生活に直結するジャンルにおいて、E-E-A-Tは最重要項目です。

具体的には次のような話題が該当し、これらは「YMYL」(Your Money or Your Life)と呼ばれます。

- ショッピング

- 健康

- 金融

- ニュース

- 法律

- 民族

- 宗教

- 性別

E-E-A-Tの詳細や対策方法は、下の記事からご確認ください。

こちらの記事もチェック

3-1-3. 網羅性

情報が網羅されている記事は、ユーザーの検索時間を短縮させるため高く評価されます。

たとえば、キーワード「キャンプ 道具」であれば、道具の紹介にくわえて以下の情報も掲載するとよいでしょう。

- 使い方

- 注意点

- 選び方

- おすすめ商品

- おすすめショップ

網羅性を高めるには、検索上位TOP10の記事を参考にする方法が効果的です。

評価されている記事を分析することで、ユーザーの需要を把握できます。

一方で、不要な情報を掲載すると「ユーザー目線に立てていない」と評価されます。

TOP10の内容をすべて盛り込むのではなく、ユーザーに有益な情報をピックアップしましょう。

3-1-4. 独自性

「ここでしか知ることができない情報」を盛り込むことで、記事の価値を高められます。

Googleも、サイトの質を判断する材料として以下の例をあげています。

独自のコンテンツや情報、独自のレポート、独自の調査、独自の分析内容が記載されているか。

引用:Google検索セントラル|質の高いサイトの作成方法についてのガイダンス

記事の独自性を高めるためには、次の要素を盛り込むのが有効です。

- 経験談

- インタビュー

- アンケート調査

- ライター独自の考察

上記の要素はE-E-A-Tの改善にもつながります。

3-1-5. 適切な構成

構成作成は、SEOライティングのなかで最も大切な作業です。

ユーザーの思考の流れに沿った構成は、読み手の満足度を高めます。

「ユーザーは、まずなにを知りたいか」「知ったあとに、なにを考えるか」などを考察し、適切な順番で記事にまとめましょう。

構成の作成方法については、後の項目で詳しく解説します。

3-2. ユーザーファースト

SEOライティングを行なう際には、テクニックよりもユーザーの利便性を優先しましょう。

SEOライティングでは、検索エンジンにアピールするテクニックが存在します。

しかし、テクニックにこだわりすぎると、ユーザー目線がおろそかになりかねません。

たとえば「タイトルや見出しに関連キーワードを盛り込む」というテクニックがあります。

しかし、関連キーワードを無理に挿入すると、本文と合致しないタイトルや見出しになり、ユーザーを混乱させます。

検索順位を決める最大の要素は、ユーザーの満足度です。

テクニックとユーザー目線を同時に満たせない場合は、ユーザー目線を最優先にしてください。

3-3. 定期的なリライト

検索上位を維持するためには、定期的なリライトが必要です。

掲載されている情報が古いと、ユーザーを満足させられず、検索順位も下がります。

また、検索エンジンの評価基準は年に複数回に変更されます。

変更箇所を確認し、新基準に対応したコンテンツにしなければなりません。

一方、検索上位ではない記事のリライトも重要です。

順位が低い要因を分析し、改良を重ねれば、古い記事でも上位を狙えます。

1回のリライトで結果が出せるとは限らないため、トライアンドエラーを重ねる根気が必要となるでしょう。

リライトのコツや方法、注意点は以下の記事で解説しています。

こちらの記事もチェック

4. 【初心者でもできる】SEOライティングのやり方4ステップ

SEOライティングの手順は、主に4ステップです。

以下の流れに沿うことで、初心者でも集客力の高い記事を作成できます。

- ステップ①キーワードを調査する

- ステップ②構成を作る

- ステップ③執筆をする

- ステップ④見直しをする

SEOライティングで特に重要なステップは、①と②です。

弊社が運営する「記事制作代行Pro」のライターは、キーワード調査と構成作成に、作業時間の8割前後を割いています。

ここからは、各ステップの概要を解説します。

より具体的な手順は、以下の記事でご確認ください。

こちらの記事もチェック

4-1. ステップ① キーワードを調査する

まずは、上位を狙うキーワード(メインキーワード)を決定します。

キーワード選定は、記事の大枠を決定するための作業です。

ただし、ヒットする記事が極端に多いキーワードや、検索数が少ないキーワードは避けましょう。

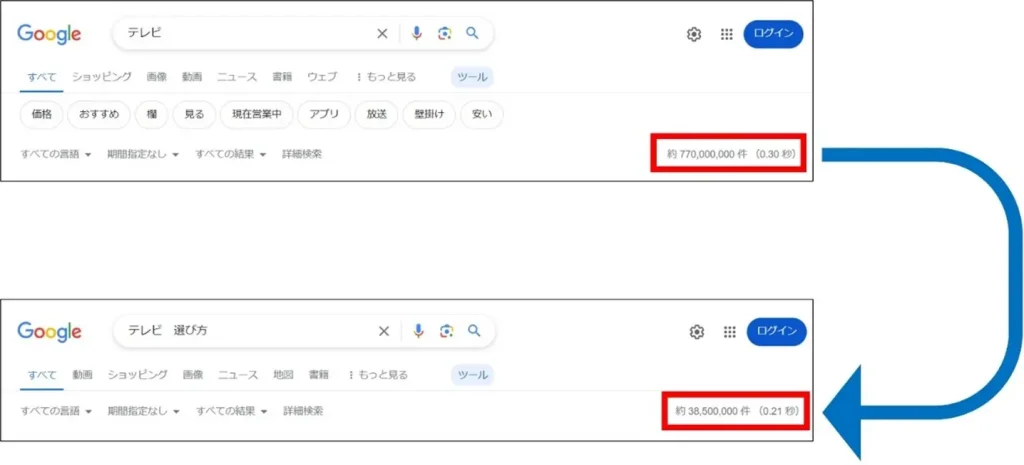

たとえば、キーワード「テレビ」でヒットする記事は7億7,000万件です。

この中には「テレビの選び方」や「おすすめのテレビ番組」を紹介する記事が含まれます。

仮に「テレビ」をメインキーワードにする場合、上記のような幅広いジャンルの記事と競合しなくてはなりません。

しかし「テレビの選び方」と「おすすめのテレビ番組」を1本の記事でカバーすると、何を伝えたいのかわからなくなります。

じゃあ、メジャーな単語は狙わないほうがいいの?

記事Pro

記事Proスタッフ

そうではありません。複数の単語を組み合わせれば、競合相手を絞れます。また、ターゲットが具体的になることで、記事の質も上がります

たとえば、メインキーワードを「テレビ 選び方」にすると、競合記事は3,850万件に減ります。

「テレビ」に比べてターゲットが絞られるため、記事の内容もまとめやすくなるでしょう。

組み合わせる単語は、以下の数値や基準を参考にして決めます。

- 月間検索数…キーワードの需要

- 検索ヒット数…競合記事の数

- 関連キーワード・サジェストキーワード…メインキーワードとあわせて検索されやすいキーワード

月間検索数を抽出するツールは後述します。

なお、より具体的な選定方法やコツは、以下の記事からご確認ください。

こちらの記事もチェック

4-2. ステップ② 構成を作る

構成を作らずに執筆するのは、説明書を読まずにプラモデルを作るようなものです。

着地点への動線が、あやふやな記事になってしまいます。

構成作成では、以下のような作業を行います。

- 情報収集

- 見出しの設計

- 記事タイトルや見出しタイトルの決定

構成作成で意識するべき点は、以下の2つです。

- 記事の話題を、自然な流れで着地点に誘導する

- ユーザーのニーズに沿った流れと内容にする

ユーザーニーズを把握する際は、検索意図を考察するだけでなく「疑問が解消されたら、次になにを考えるか」も推測します。

たとえば、メインキーワード「公務員 なるには」なら、公務員になる方法の解説だけでなく、公務員試験の勉強法や、おすすめのスクールなども掲載するとよいでしょう。

また、ユーザーの思考を先読みして記事を執筆することは、網羅性の高いコンテンツ作成にもつながります。

思考を先読みするなんて、特別な知識がないとできないのでは?

記事Pro

記事Proスタッフ

SEOライティングの場合はそんなことはありません。普段使っているツールからも推察できます

たとえば、「Yahoo!知恵袋」でメインキーワードに関連する質問を検索すれば、ユーザーの疑問を知ることができます。

またGoogleの検索結果下部に表示される関連キーワードや、検索バーに表示されるサジェストキーワードも、ユーザーの疑問点を知るために有効です。

構成作成の手順とコツは、次の記事で解説しています。

こちらの記事もチェック

4-3. ステップ③ 執筆をする

3ステップ目は執筆です。

実際に手を動かし、作成済みの構成を文章化するフェーズになります。

執筆を行う際のポイントは、次のとおりです。

- 図表を使う

- 出典を明記する

- 同じ文末は連続3回までとする

- 「結論」▶「理由」▶「具体例」の順に書く

- 1つの文章に1つの情報だけを入れる(一文一義)

- 文字が詰まっていると読みにくいため、2、3行ごとに改行する

- 難しい漢字や専門用語は使わず、小学生にもわかる言葉を使う

- 「したがって」「しかし」といった接続詞を使い、論理構造を明確にする

- どの見出しから読み始めても理解できるよう、代名詞や指示語はできる限り使わない

4-3-1. SEOライティングでは適切な文字数の決まりはない

SEOライティングにおいて、文字数の明確な基準はありません。

重要なのはユーザーを満足させる記事を書くことであり、文字数の多さは関係ないためです。

極端な例になりますが、ユーザーの疑問を完全に解消できるのであれば、10文字の記事でも問題ないでしょう。

でも、検索上位の記事はどれもボリュームがあるような……

記事Pro

記事Proスタッフ

理由は文字数ではなく、網羅性にあります。Googleは網羅性の高い記事を上位に表示します。扱う話題が多いほど文字数も増えるため、検索上位にはボリュームのある記事が多いのです

記事の文字数が少ないと感じた場合は、網羅性が低い可能性があります。

必要な情報が抜けていないか、構成から見直しましょう。

SEOと文字数の関係は、以下の記事で詳しく解説しています。

こちらの記事もチェック

4-4. ステップ④ 見直しをする

最後は見直しです。

次の6点を中心にチェックしましょう。

- リンク先は正しいか

- 誤字脱字がないか

- 文法に誤りがないか

- 数字に誤りがないか

- 情報は最新のものか

- トンマナは守られているか

特に、誤情報の発信はGoogleの評価基準「信頼性」「権威性」を損ねます。

誤字脱字などもユーザーの早期離脱につながるため、入念なチェックが必要です。

5. SEOライティングのコツ8選

以下の8点を意識することで、ユーザーに評価されやすい記事の作成や、効率的な執筆が可能です。

- タイトルは28~30文字

- 見出しに主張を書く

- タイトル・見出し・本文・ディスクリプションにキーワードを挿入する

- 目次を挿入する

- ビジュアルを意識して画像や図表を挿入する

- 内部リンクを挿入する

- HTMLタグを理解する

- AIライティングツールを活用する

ここからは、各ポイントについて解説します。

また、以下の記事では活用事例もご紹介しています。

こちらの記事もチェック

5-1. タイトルは28~30文字

タイトルは28~30文字におさめましょう。

文字数が多すぎると、検索画面で文末が省略されます。

上限文字数はデバイスごとに異なりますが、30文字以内を目安にしましょう。

一方でタイトルが短すぎると、記事の概要をユーザーに伝えられず、クリック率を上げられません。

なお、ユーザーの興味をひくタイトルを作るコツは、以下の記事で解説しています。

こちらの記事もチェック

5-2. 見出しに主張を書く

見出しに主張や結論を書きましょう。

結論を先に提示することで、ユーザーに「なぜそうなるの?」「もっと知りたい」と感じさせられるため、早期離脱の防止が可能です。

また、結論を理解したうえで本文を読むことで、内容を理解しやすくなります。

SEO対策に有効な見出しの作成方法は、次の記事で解説しています。

こちらの記事もチェック

5-3. タイトル・見出し・本文・ディスクリプションにキーワードを挿入する

タイトル・見出し・本文・ディスクリプションには、キーワードを積極的に使いましょう。

また、関連キーワードやサジェストキーワードを盛り込み、メインキーワード以外からの流入を狙うことも有効です。

- ディスクリプション:検索結果でタイトルの下に表示される記事概要のこと

記事にキーワードを盛り込むことが検索エンジンへのアピールにつながる、とGoogleも明言しています。

情報の関連性を評価するための最も基本的なシグナルは、検索クエリと同じキーワードがコンテンツに含まれているかどうかです。たとえばウェブページの場合、キーワードがページに出現する(特に見出しや本文に含まれている)場合、そのページの情報は関連性が高い可能性があります。

参照:Google|結果を自動的に生成する仕組み

たとえば、メインキーワード「英語 勉強」の場合、以下のようなタイトルや見出しが考えられます。

| タイトル | 英語の勉強法5選!おすすめの本やスクールも紹介 |

|---|---|

| 見出し1 | 英語の勉強法5選 |

| 見出し2 | 英語の勉強におすすめの本3選 |

| 見出し3 | 英語の勉強におすすめのスクール3選 |

| 見出し4 | まとめ |

一方で、以下の2点には注意が必要です。

- キーワードを前方に入れる

- ユーザー目線を最優先にする

1つずつ解説します。

なお、本文とディスクリプションにキーワードを挿入するコツは、次の記事で解説しています。

5-3-1. キーワードを前方に入れる

メインキーワードは、タイトル・見出しの前方に挿入してください。

検索結果や目次で目につきやすくなるためです。

タイトルを細かく読むユーザーは少ないため、「この記事なら疑問が解消できそう」と直感させることが大切です。

以下の例をご覧ください。

メインキーワード「英語勉強法」

- いい例:英語の勉強法5選!おすすめの本やスクールも紹介

- 悪い例:おすすめの本やスクールも紹介!英語の勉強法5選

いい例は、英語の勉強法を解説している記事だと一目で理解できます。

一方悪い例は、タイトルを最後まで読まなければ記事の主題がわかりません。

以上のように、キーワードを前方に入れることでユーザーの興味をひきやすくなります。

5-3-2.ユーザー目線を最優先にする

キーワードを挿入する際も、ユーザーファーストを意識しましょう。

キーワードを無理に使うと、文章が不自然で読みにくい記事になります。

わざとらしさや下心はユーザーの離脱につながり、検索エンジンからも評価されません。

本文を見直して違和感を覚えた場合は、キーワードを削除して整文することをおすすめします。

また、Googleが評価基準として明言しているのは「キーワードが登場するか・しないか」であり「何回登場するか」ではないことも留意しましょう。

5-4. 目次を挿入する

導入文の前後に、目次を挿入しましょう。

記事の概要をわかりやすくして、ユーザーの早期離脱を防ぐためです。

また、見出しにワンクリックで飛べることでユーザーの利便性が高まり、滞在時間を伸ばす効果も期待できます。

目次が持つ効果の詳細や、設置する際のポイントは以下の記事で解説しています。

こちらの記事もチェック

5-5. ビジュアルを意識して画像や図表を挿入する

画像や表も、積極的に活用しましょう。

画像や表を盛り込むことで読みやすい記事になり、ユーザーの満足度を向上させられます。

特に、医療や経済などの専門的なトピックでは、図表によるイメージの可視化が有効です。

文字の装飾もビジュアル強化につながりますが、統一感がなかったり、多用したりすると読みにくくなります。

「1つの見出しで装飾は2回まで」「最も重要な箇所は太字・次に重要な箇所は赤字」など、装飾ルールを設けるとよいでしょう。

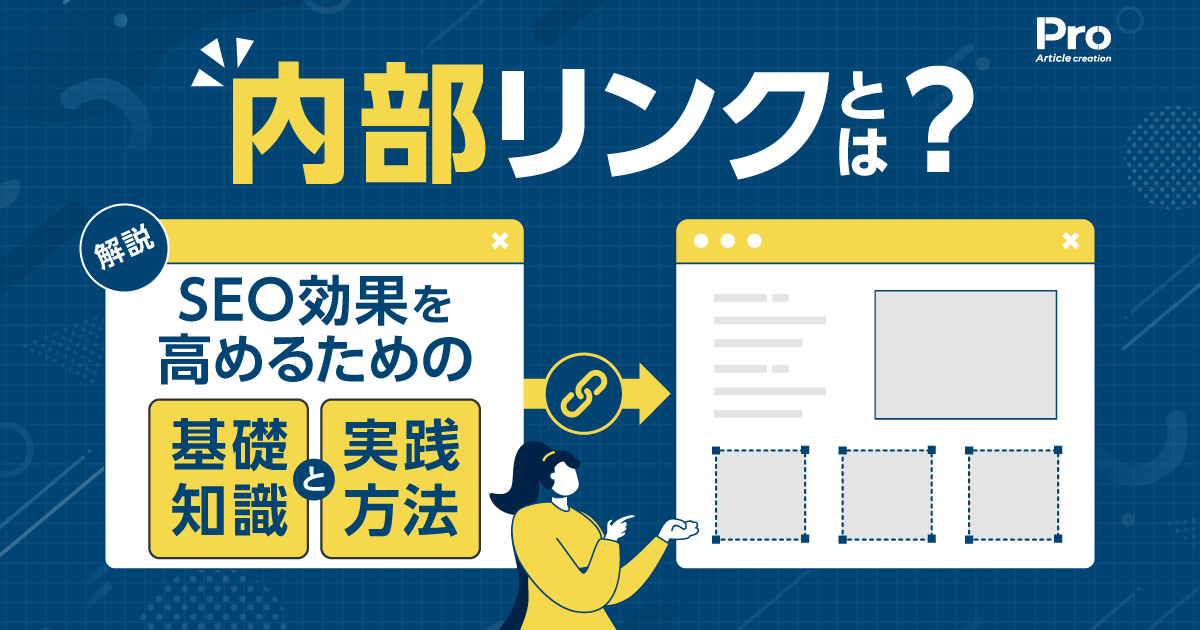

5-6. 内部リンクを挿入する

内部リンクとは、自サイトの別記事に移動するリンクのことです。

内部リンクを入れることで、以下のようなメリットが得られます。

- 別記事の閲覧数が増える

- ユーザーが記事を探す手間を省ける

- 網羅性を維持しつつ、文字数も抑えられる

内部リンクは、メディアと読者の双方にメリットがあるため、積極的に活用しましょう。

内部リンクの設置方法や注意点は、以下の記事で解説しています。

こちらの記事もチェック

5-7. HTMLタグを理解する

検索エンジンは、HTMLコードから記事を解読します。

たとえば、HTMLコードの記述がない場合は、「画像があること」は理解できても、どのような画像なのかは認識できません。

そこで、画像の概要をテキストで説明するために「<alt>タグ」を設定します。

<alt>タグの設置によって、検索エンジンは画像の内容を正しく把握できるようになります。

つまりHTMLタグを設置することで、検索エンジンに、コンテンツの正しい内容を伝えることができるのです。

以下の7つのタグは使用頻度が高いため、意味や使い方を覚えておきましょう。

| タグ | 役割 |

|---|---|

| <h1><h2><h3>… | 見出しを作る |

| <ol>、<ul> | 箇条書きを作る |

| <blockquote> | 本文と引用部分を区別する |

| <table> | 表を作る |

| <alt> | どのような画像かを説明する |

| <a> | リンクを設置する |

| <p> | 段落を作る |

タグを使用する際のポイントや注意点は、以下の記事で解説しています。

こちらの記事もチェック

5-8. AIライティングツールを活用する

「ChatGPT」などの生成系AIを活用した、SEOライティングの効率化が進んでいます。

AIを使用することで大量の文章を瞬時に作成できるため、作業時間が大幅に短縮。

従来のライティングツールと比較した場合、作業効率やコスト効率が大幅に改善されました。

一方で、不自然な文章が生成されたり、不正確な情報だったりすることもあるため、現段階でAIに完全に頼るのは危険かもしれません。

AIツールを取り入れる場合は、文章添削やアイデア出しなど、補助的な使い方に留めることをおすすめします。

6. SEOライティングの成功事例

SEOライティングの成功事例として、弊社「記事作成代行Pro」の制作実績から一部をご紹介します。

| クライアント様 | 導入結果 |

|---|---|

| サンエイ化学株式会社 | ・「製氷水とは」「製氷水 値段」「製氷水 最安値」など108キーワードで検索1位 ・305キーワードでTOP10入り ・アクセス数:月約6,000件→月約4万2,000件 ・お問い合わせ件数:月約60件→月約400件 |

| office110 | ・「ビジネスフォン」「複合機」「セキュリティ」など複数のキーワードで検索1位 |

| 井上巨峰園 | ・複数キーワードで検索1位 |

| 100円引越し | ・複数キーワードで検索1位 |

制作実績の詳細は、以下のページに掲載しています。

7. SEOライティングの3つの注意点

SEOライティングにおける注意点は、以下の3つです。

- リンク先の誤りやリンク切れ

- 誤字脱字

- 著作権を侵害する行為

それぞれ解説します。

7-1. リンク先の誤りやリンク切れ

リンク先の誤りやリンク切れは、ユーザーにストレスを与え、早期離脱につながります。

特にリンク切れは、「サイトの更新が止まっているのでは」「古い情報が掲載されているのでは」とユーザーに疑念を抱かせるため、リピーターを獲得できません。

E-E-A-Tの1つである「信頼性」も損ねるため、定期的にチェックしましょう。

以下の記事では、リンク切れの確認方法や、便利なチェックツールを解説しています。

こちらの記事もチェック

7-2. 誤字脱字

誤字脱字には、特に注意が必要です。

誤字脱字が多いと、ユーザーからの不信につながるほか、検索エンジンからも「読み込みにくい記事」と判断されます。

長文記事の見直しには時間がかかりますが、過去の誤字脱字から傾向を分析したり、AI校正ツールを活用したりして効率化しましょう。

校正担当者を設けるなど第三者を挟めば、なお確実です。

7-3. 著作権を侵害する行為

著作権を侵害する行為は厳禁です。

SEOライティングでは、上位記事のチェックが不可欠ですが、出典を明記しないコピペは避けましょう。

無断使用は、裁判に発展する可能性もあります。

また、コピペでなくとも、他コンテンツとの重複が多い記事は検索エンジンから評価されません。

たとえば、検索上位に同内容の記事が並んだ場合、ユーザーが得られる情報は限られてしまいます。

そのためGoogleは、内容が重複する記事を検索結果に表示させないよう調整しているのです。

無断転載による事件例や、許諾なしで転載できるケースは次の記事でご紹介しています。

こちらの記事もチェック

8. SEOライティングに役立つツール4選

SEOライティングの補助ツールの中には、無料で利用できるものもあります。

時短になるだけでなく、分析力の向上を通じて記事の質も改善できるため、積極的に活用しましょう。

次の4つのツールはプロのライターも活用しており、特におすすめです。

- キーワードプランナー

- ラッコキーワード

- Enno

- CopyContentDetector

それぞれのツールの特徴を、次にご紹介します。

上記以外の便利ツールは以下の記事で解説しています。あわせてご覧ください。

こちらの記事もチェック

8-1. キーワードプランナー

参照:キーワードプランナー

キーワードプランナーは、Googleが提供している広告運用ツールです。

SEOライティングでは、キーワード選定に使用します。

キーワードプランナーでできることは、主に以下の2つです。

- 関連キーワードの抽出

- 期間別検索数のチェック

キーワードプランナーを使用することでユーザーの検索意図やキーワードの競合性がわかるため、キーワード選定に不可欠なツールだといえます。

8-2. ラッコキーワード

参照:ラッコキーワード

サジェストワードや共起語の把握に便利なのが、ラッコキーワードです。

以下の幅広いソースから情報を収集でき、ニーズを多角的に探れます。

- Bing

- YouTube

- Amazon

- 楽天

- Yahoo!知恵袋

- 教えて!goo

- ニュース/話題の記事

無料プランには機能制限がありますが、ユーザー登録すれば1日65回までキーワードを調査できます。

ユーザー登録の流れは次のとおりです。

まず、ラッコキーワードにアクセスし、右上の「新規登録」をクリックします。

参照:ラッコキーワード

次にメールアドレスを入力し、利用規約を確認したあとに「ラッコID利用規約に同意する」にチェックを入れてください。

参照:ラッコキーワード

登録すると「登録のご案内 / ラッコID(ラッコキーワード)」という件名のメールが届きます。

記載されている認証用URLをクリックし「ラッコIDに登録する」を押せば、登録完了です。

8-3. Enno

参照:Enno

EnnoはAI校正ツールです。

長文も短時間でチェックでき、エラーの原因や改善策も表示されるため、時短効果が期待できます。

主なチェック項目は以下のとおりです。

- 誤字脱字

- 文字化け

- スペースのエラー

- 入力後の編集ミス

- 句読点・記号のエラー

8-4. CopyContentDetector

最後にご紹介するのは、コピペチェックツール、CopyContentDetectorです。

入力欄に打ち込まれた文章が、他サイトの文章とどのくらい似ているかをチェックできます。

無料プランの場合、1回でチェックできるのは4000文字までですが、回数は無制限です。

回数をわけて利用すれば、長文記事もすべてチェックできます。

9. SEOライティングの学習におすすめの本

SEOライティングについて勉強したい場合は、書籍による学習が有効です。

書籍は、誰でも投稿できるネット記事と違い出版社による校閲を経ているため、情報の信頼性が高い傾向にあります。

行き詰まったときに読むと、アイデイアが浮かぶかもしれません。

おすすめの書籍は以下の3冊です。

- 『10年つかえるSEOの基本』

- 『沈黙のWebマーケティング』

- 『現場のプロから学ぶ SEO技術バイブル』

どの本にも有効なSEOテクニックがわかりやすく掲載されており、初心者でも問題なく読み進められます。

3冊の特徴は次の記事で解説しています。

こちらの記事もチェック

10. SEOライティングの学習におすすめの講座

SEOライティングの講座も、多数提供されています。

講座の受講には、視覚・聴覚が刺激されるため飽きにくく、印象に残りやすいというメリットがあります。

おすすめの講座は以下の3つです。

- SEO対策の動画講義【SEO歴6年のノウハウを完全公開】

- ウェブライダー式SEO「超集中講座2021」 –動画編完全版–

- ソフトキャンパス SEOライティング講座

10-1. SEO対策の動画講義【SEO歴6年のノウハウを完全公開】

こんな人におすすめ

- 無料で学びたい人

- 自分のペースで学びたい人

- 実績のあるライターから学びたい人

ブログで月収250万円を達成した、SEOライター・マナブ氏による解説動画です。

1時間26分の大ボリュームで、SEOの基礎から実践まで余すところなくカバーできます。

再生回数161万回(2024年7月現在)は、SEO解説系の動画ではトップクラスです。

講義の内容は以下のとおりです。

- 検索エンジンの仕組みとは

- SEO対策の基礎編

- 中級編

- SEO対策の実践編

- SEOの豆知識

参照:SEO対策の動画講義【SEO歴6年のノウハウを完全公開】

10-2. ウェブライダー式SEO「超集中講座2021」 -動画編 完全版–

参照:ウェブライダー式SEO「超集中講座2021」 -動画編 完全版–

こんな人におすすめ

- 時間をかけて学びたい人

- お金をかけてでもマスターしたい人

- マーケティング知識も習得したい人

多くのWebライターから支持されている書籍、『沈黙のWebマーケティング』の著者・松尾茂起氏による講座です。

講座の内容は、メイン講義15本、追加講義2本、特典動画2本から構成されています。

メイン講義は、1パートあたり約2時間です。

カリキュラムは以下のとおりです。

【メイン講義】

- Section.1 【特集】2021年度からのSEOで意識すべき「コアトラスト」と「体験力」

- Section.2 【ビジネス論】SEOでの成果を最大化するビジネスアーキテクチャ

- Section.3 【キーワード選定】上位表示を目指すキーワードの賢い選び方

- Section.4 【シナリオ設計】「検索ユーザージャーニーマップ」の作成とKPI設計

- Section.5 【上位分析・インプット】上位表示に必要な要件分析

- Section.6 【企画】ソリューション(コンテンツ)のプランニングの前準備

- Section.7 【企画】ソリューションの具体的なプランニング

- Section.8 【ライティング】訴求力の高いライティングでソリューションを伝える

- Section.9 【画像と図解】ビジュアライゼーションを用いて、情報の理解を促進

- Section.10 【コーディング】最低限配慮しておきたい、SEOを意識したコーディングルール

- Section.11 【フィードフォワード】コンテンツを客観的に評価し、ブラッシュアップ

- Section.12 【公開準備】本タイトルを決定し、訴求力の高いアイキャッチ画像を準備

- Section.13 【公開&拡散】公開、そしてSNSを介した拡散まで

- Section.14 【SNS運用】公開の起点となるSNSアカウントの育て方

- Section.15 【検証・改善】成果測定と振り返り、コンテンツのブラッシュアップ

【追加講義】

- Section7.5 定性・定量調査につながるアンケートと座談会の進め方

- Section9.9 サマライズコンテンツのつくりかた

【特典動画】

- Special Section1 BtoB向けの記事を制作してみる

- Special Section2 BtoC向けの記事を制作してみる

参照:ウェブライダー式SEO「超集中講座2021」 -動画編 完全版–

講座の料金は16万5,000円です。

利用者の98.2%が「金額以上の価値がある」と回答しています。

参照:ウェブライダー式SEOベースマーケティング集中講座 2022 動画セミナー×ワークショップ

ダイジェスト動画が無料公開されておりますので、参考としてご覧ください。

10-3. ソフトキャンパス SEOライティング講座

こんな人におすすめ

- 最短で学びたい人

- 1対1の講義を受けたい人

- 講師とコミュニケーションをとりながら進めたい人

ソフトキャンパスは、創業26年のパソコンスクールです。

キャンパスは仙台校・青森校・弘前校・新宿校・横浜校の全国5校で、オンライン受講もできます。

講座の特徴は、講義がマンツーマン形式である点です。

講師とコミュニケーションを取りながら進められ、気になった点もその場で質問できます。

カリキュラムは以下のとおり。

全10時間、最短3日で履修可能です。

- 1~2コマ目 SEOライティングとは

- 2~5コマ目順位・評価を得られるサイトの仕組み

- 6~8コマ目キーワードについて

- 9~10コマ目タグの理解

料金は受講料8万1,400円とテキスト代3,300円で、合計8万4,700円です。

無料体験もあり、講座の雰囲気を確認できます。

11. SEOライティングを極めるなら資格を取るのも有効

SEOライティングに関連する資格は、複数あります。

資格取得を目指すメリットは以下の3点です。

- 正しい知識を学べる

- 学ぶ目標が明確になる

- 資格が実力の証明になる

初学者には次の2つの資格がおすすめです。

いずれも専用のテキストがあり、SEOの知識を体系的に学べます。

| 資格 | SEO検定 | SEOマーケティングアドバイザー |

|---|---|---|

| 特徴 | ・1級から4級まで段階を踏んで学習できる ・「ダウンロード学習コース」には、公式テキスト・過去問・ダウンロード講座などが付属する ・1級合格率64%(2023年度)と合格率が高い | ・自宅で受験できる ・専用テキストで対策できる ・内容は初級レベル |

| 取得方法 | ・全国12会場で開催される試験を受験 | ・自宅で認定試験を受験 |

| 費用 | ・1級:受験料8,800円(ダウンロード学習コース:2万2,000円) ・2級:受験料6,600円(ダウンロード学習コース:1万9,800円) ・3級:受験料5,500円(ダウンロード学習コース:1万5,400円) ・4級:受験料5,500円(ダウンロード学習コース:1万3,200円) | ・教材+試験:4万9,500円 ・試験のみ:1万1,000円 |

| 公式サイト | https://www.ajsa.or.jp/kentei/seo/ | https://jsada.org/index.php/seo_marketing_adviser/ |

12. SEOライティング以外にホームページで集客する方法

SEOライティングが大切なことはわかったけど、難しそう。SEOライティング以外に、ホームページの集客力を強化できる方法はないのかな?

記事Pro

記事Proスタッフ

最も効果的なのはSEOライティングですが、ほかにも有効な方法はあります。以下のような施策をバランスよく実施することが大切です

- ホームページ最適化

- 被リンク獲得

- WEB広告

- SNS運用

- デジタルサイネージ

それぞれの強みや手順は、以下の記事で解説しています。

こちらの記事もチェック

13. まとめ

SEOライティングは、検索結果で上位を獲得するための文章執筆方法です。

ユーザーの満足を最優先にしつつ、検索エンジンにもアピールできる記事を作成します。

SEOライティングで特に重要なのは、キーワードの選定と構成の作成です。

ユーザーの検索意図を考察し、適切に回答するスキルが求められます。

無料ツールなども使いながら、SEOライティングに慣れていきましょう。

でも、習得には時間がかかりそうだし、なにより大変そう。すぐに成果を出すにはどうすればいいんだろう

記事Pro

記事Proスタッフ

そんなときは私たち記事作成代行Proにお任せください。キーワード選びからリライトまで、SEOに関する幅広い業務を代行可能です。SEOに精通したプロのライターと、国家資格を持つ専門家がワンチームとなり、SEOに強いコンテンツをご提供いたします。料金プランは5種類で、文字単価4.5円からお選びいただけます

サービスの詳細は公式サイトでご紹介しております。

ぜひご確認ください。

関連記事

-

2023.11.09

SEOライティング代行のサービス15選!記事制作会社の選定方法も解説

「SEOライティング代行のサービスにはどんな種類がある?」 「費用はどれくらいかかる?」 「SEOライティングサービスを選ぶポイントは?」 記事作成代行を検討する上で、上記のようなお悩みはないでしょうか? SEOライティング代行サービスは、自社メディアなどのコンテンツ制作を代行するサービスです。 独自のライティングスキルをもった業者が多い特徴がありますが、依頼先によっては品質にバラつきがあるため慎 …

- SEOライティング

-

2023.11.08

【プロ解説】SEOに適したタイトル文字数とは?最新情報を解説!

SEO対策的にタイトル文字数は何文字が適切なの?とお考えの方も多いのではないでしょうか? 正直SEO対策的に何文字まで!といった決まりはありません。 ただし、検索結果に表示されるタイトル文字数には制限があるため、あまり長すぎると後半は表示されません。 この記事ではタイトル作成で、何をどのように気をつければよいのか?また、クリック率を上げる方法やタイトル作成時の注意点などについても網羅的にご紹介して …

- SEOライティング