AIOとは?SEOとの違いや具体的な対策について徹底解説!

- 公開日:2025.07.10

- 更新日:2025.07.10

- ホームページ集客

-

田端 健一

株式会社BRIDGEA 代表

-

- 通信業界の営業に10年携わり、多くの商品で営業成績日本一を獲得

- 独立して「記事作成代行Pro」を運営

- 「コンテンツマーケティング」や「コンテンツSEO」「記事作成代行」を行なっています。

- 多くのお客様サイトを上位表示に成功。今ではリピート案件多数

「AIOって一体何?」

「具体的にどのような対策をすればよいの?」

上記のような疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。

AIOとはAIを活用した検索システムを最適化する手法ですが、SEOとの違いや具体的な対策については知らない方も多いでしょう。

本記事では、AIOの概要やSEOとの違い、具体的な対策の方法についてわかりやすく解説します。

SEOだけでなくAIOの対策もしたい方はぜひ参考にしてみてください。

目次

1. AIOとは?

AIO(AI Optimization)とはAI最適化の略であり、AI(人工知能)を対象に自社や自社サービスの認知度を向上させるための戦略です。

具体的には、ChatGPTやGemini、Perplexityといった生成AIや検索型AIがユーザーの質問に回答する際に、自社のWebサイトやブログなどのコンテンツが情報源として引用されるよう最適化することを指します。

従来のSEOがGoogleをはじめとした検索エンジンでの表示順位向上を目指すのに対して、AIOはAIが検索結果を生成する際に自社コンテンツが参照されやすくなることを目指すのが特徴です。

2. AIOの対象となるおもなAI検索プロダクト

AIO対策を実施するためには、主要なAI検索プロダクトについて理解する必要があります。

それぞれ特性が異なるため、対策方法も変わってくるからです。

ここでは以下の検索プロダクトについて解説します。

- AI Overview(Google)

- 生成AI

- 検索型AI

順に見ていきましょう。

2-1. AI Overview(Google)

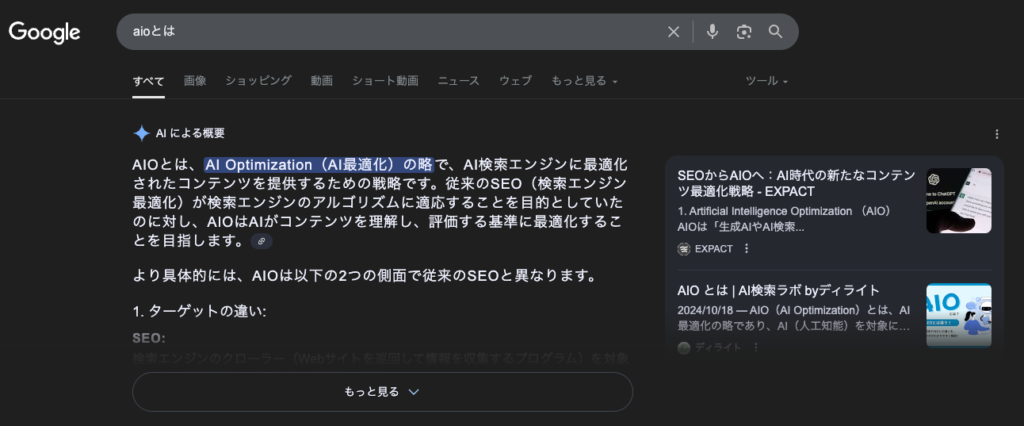

引用:Google検索画面

Google AI Overviewは、検索結果の最上部でAIが自動生成した要約回答を提示するサービスです。

Search Generative Experience(SGE)の実験段階を経て、現在は日本でも「AIによる概要」という名称でサービス提供されています。

Google AI Overviewでは、検索キーワードに応じてAIが関連情報を整理することで、要約した内容が検索画面のトップに配置されます。

この位置に掲載される情報源のリンクも同時に表示されるため、従来の自然検索とは異なる新しい流入チャネルとして機能するでしょう。

なお、Google AI Overviewの前身であるSGEについては、次の記事でくわしく解説しています。

こちらの記事もチェック

2-2. 生成AI

ChatGPTやGeminiに代表される生成AIは、ユーザーからの問いかけに対して独自の回答を作成するAIツールです。

こうしたツールは事前に学習したデータベースを基盤としていますが、調査機能が有効な場合はWeb上の最新データを能動的に収集して応答を作成します。

引用:ChatGPT

質問内容に応じてリアルタイムでインターネット情報を取得し、その情報を統合して回答を作成する過程で、情報ソースとなったWebページのURLが併記される仕組みです。

この参照リンクが新たな集客の機会となることもあるでしょう。

2-3. 検索型AI

PerplexityやGensparkといった検索型AIツールは、Web検索機能と生成AI技術を融合したハイブリッドサービスです。

利用者からの問い合わせを受けると、まずWeb上の関連情報を自動で収集してから、集めたデータをもとに回答を作成します。

純粋な生成AIに比べると、回答文中に情報ソースの出典が明確に表記される点が特徴です。

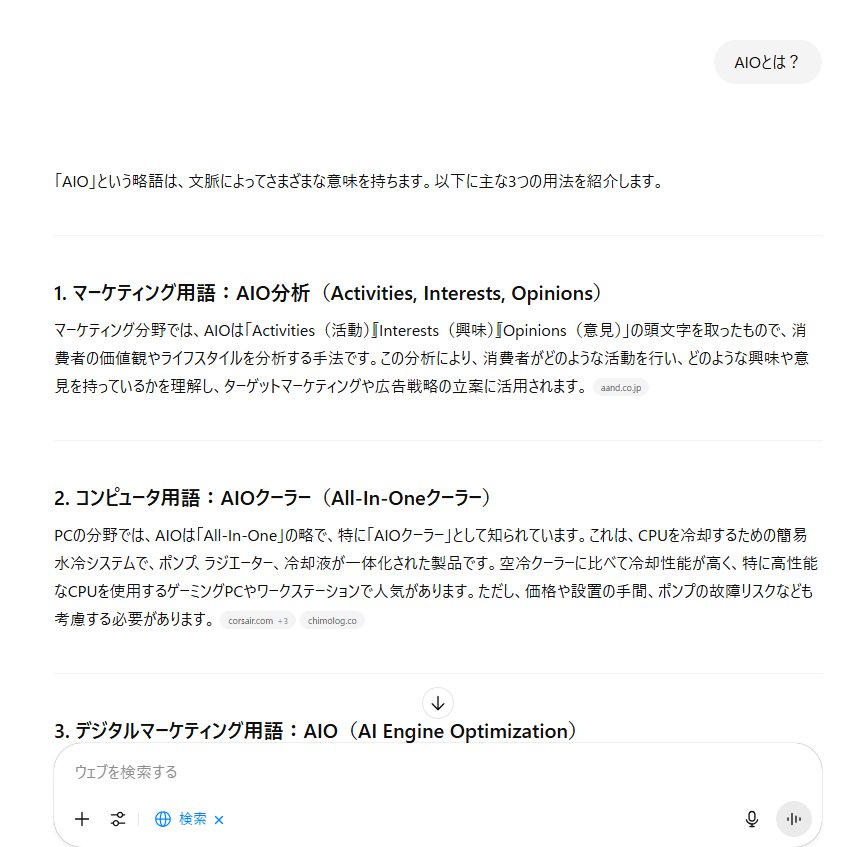

以下のように「AIOとは?」と質問した場合、複数の専門サイトから関連情報を抽出し、それらを統合して包括的な説明文を作成します。

引用:Genspark

3. AIOが注目されている2つの理由

AIOが注目されている背景には2つの要因があります。

1つは検索エンジンの進化です。

従来の検索エンジンはキーワードマッチングを基準としていましたが、現在はAIにより真の検索意図を解釈する段階へ進化しています。

GoogleのAI Overviewでは単純な検索結果一覧ではなく、質問に対する要約回答を直接提示する方式に転換しているため、AIによって信頼性が高いと判定されるコンテンツ制作が必要となっています。

もう1つは生成AIの標準化です。

2023年以降、ChatGPTやGeminiなどの対話型AIサービスが急速に浸透したことで、検索の手法が徐々に変化しました。

さらにPerplexityなど検索特化型AIの台頭により、従来の検索エンジンの地位が脅かされる状況が生まれているのです。

上記の理由から、競合他社との差別化を図るために、AIOに注目している企業が増えています。

4. SEOとAIOの違い

従来のSEOとAIOにはどのような違いがあるのでしょうか?

ここでは、各項目ごとに詳しく解説していきます。

4-1. SEOは検索エンジンのアルゴリズム最適化

従来のSEO(検索エンジン最適化)は、Googleなどの検索エンジンで上位表示されるためのコンテンツ最適化手法です。

SEOの主な取り組み内容は次のとおりです。

- キーワード戦略:ユーザーがよく検索する言葉をページ内に自然に盛り込む

- 被リンク対策:ほかの信頼できるサイトから自社サイトへのリンクを増やしてサイトの評価を高める

- メタ情報の改善:検索結果に表示されるタイトルや説明文を魅力的に作成してクリックされやすくする

こうした対策を通じて、検索結果でより上位に表示されることを目指すのがSEOの基本的な考え方です。

SEOについてくわしく知りたい方は、次の記事もご確認ください。

こちらの記事もチェック

4-2. AIOはAIがコンテンツを理解し評価する基準に最適化

AIOは、AIがWebページの内容をどう読み取り、どう判断するかを重視した最適化手法です。

重要なポイントは以下のとおりです。

- 構造化データの活用:AIがページの情報を正確に把握できるよう、内容を整理して記述する

- 文脈の整理:個別の単語ではなく、文章全体で何を伝えたいかをAIに理解させる

- ユーザー満足度の追求:訪問者が本当に欲しい情報をわかりやすく提供して、サイト滞在時間を延ばす

実際のところ、対策の内容自体は現在のSEOと大きく変わりません。

しかし、最適化の相手が「検索エンジンのシステム」から「AI」へと変化している点が大きな違いです。

5. AIOの3つのメリット

ここからはAIOのメリットを3つ解説します。

- コストパフォーマンスが高い

- ブランド構築につながる

- 将来的にも集客力が高い

それぞれ見ていきましょう。

5-1. コストパフォーマンスが高い

AIOはコストパフォーマンスに優れた集客手法です。

例えば、リスティング広告(※)やSNS広告はすぐに結果が出る反面、予算投入を停止すると効果もすぐに消えてしまいます。

※リスティング広告:Googleなどの検索エンジンにおいて、特定のキーワードで検索された際に表示される広告。クリック課金型で、入札額や広告品質によって表示順位が決まる。

しかし、AIOは、AIシステムに自社コンテンツが適切に評価されると、その後は定期的な情報更新と基本的なメンテナンスのみで持続的な集客効果を維持できます。

AI経由でWebサイトへの訪問者や問い合わせが増加しても、発生するのはサーバー費用やドメイン管理費などの運営コストだけです。

広告とは違い、アクセス数の増加に比例してコストが上昇することはないため、予算制約がある企業でも効率的な集客が可能になるでしょう。

5-2. ブランド構築につながる

AIOを通じて検索結果へ継続的に表示されることで、企業の専門性や信頼性が向上し、強固なブランドイメージの構築が可能になります。

特定のテーマに関する質問に対してAIが自社コンテンツを頻繁に引用していると、ユーザーは「この分野といえばあの会社」と認識するようになり、業界内でのポジショニングが確立されるでしょう。

AIOは単なる集客ツールを超えて、長期的なブランド価値向上の重要な手段となっています。

5-3. 将来的にも集客力が高い

AIOは今後のデジタルマーケティングにおいて強力な集客効果を発揮する戦略です。

現在、GoogleやAppleをはじめとする主なIT企業がAI検索技術の開発に巨額の投資を行っており、従来のキーワード検索からAI主導の情報検索への移行が急速に進んでいます。

こうした変化を先読みして早い時期からAIO対策に着手することで、競合他社が対応する前にAI検索での優位性を確立できます。

結果として、市場での圧倒的なリード獲得につながり、長期間にわたって安定した集客力を維持することが可能になるでしょう。

6. AIOを実施しないことによるリスク

AIO対策を怠ることで、検索流入は大幅に減少し、競合他社へ後れをとることになるでしょう。

Google AI Overviewの普及により、利用者が検索画面でAIの要約情報だけを確認して満足し、Webサイトを訪問しなくなる現象が増加しています。

従来のSEOで上位表示を獲得していても、AIが情報を要約表示してしまえば、サイトへの訪問者数は激減するでしょう。

アメリカのマーケティング企業であるSeer Interactiveが実施した1年間の調査では、検索結果にAIOが表示された場合、オーガニック検索ではクリック率が約0.8%減少、有料検索のクリック率も約2%減少という結果が出ています。

参照:Google AI Overview Study – SEO & PPC CTR impact(Seer Interactive)

従来のSEO施策のみに依存していると、AI時代の検索環境変化に対応できず、深刻な集客力低下に陥るリスクが高まるのです。

7. AIOの7つの具体策

ここからは、AIOの具体的な対策を7つ解説します。

- すでにAIに引用されている情報を分析する

- llms.txtを設置する

- 構造化データを活用する

- FAQを設置する

- E-E-A-Tを強化する

- 一次情報や引用元を明記する

- 外部リンクを獲得する

順に説明していきます。

7-1. すでにAIに引用されている情報を分析する

AIOは発展途上の分野のため、AIに実際に引用されている情報の傾向を把握することが重要です。

GoogleのAI Overview機能では、表示される検索キーワードと表示されないキーワードに明確な違いがあり、引用対象となるWebページも特徴を持っています。

こうした引用パターンを詳細に調査することで、AIO対策の具体的な指針を得ることが可能です。

特に「〇〇とは」といったKnowクエリと呼ばれる検索ニーズに対応するコンテンツは、AIによる引用確率が高いことが判明しています。

こうした知見をもとに戦略的なコンテンツ制作を進めることが効果的といえるでしょう。

7-2. llms.txtを設置する

llms.txtファイルを設置することで、AIに自社サイトの情報を効果的に伝えられるようになります。

llms.txtファイルは、ChatGPTやGoogleなどの生成AIに対し、「どのページを学習対象にするか/除外するか」を指示するファイルです。

Webサイトの最上位フォルダ(ルートディレクトリ)に設置することで、AIが自社サイトの情報を正しく理解し、適切な範囲で活用する可能性が高まります。

例えば、「Allow: /blog/」と記述すれば「/blog/」以下のページは学習対象として許可され、「Disallow: /private/」とすれば「/private/」以下のページは学習から除外される仕組みです。

設置の手順は以下の通りです。

- テキストエディタで llms.txt という名前のファイルを作成する

- ファイル内に、学習を許可・制限したいパスをルールとして記述する(例:Allow: /blog/、Disallow: /private/)

- 作成したファイルをWebサイトのルートディレクトリ(例:https://example.com/llms.txt)にアップロードする

llms.txtの仕様は確定していない段階ですが、OpenAIやGoogleなどが実装を進めており、今後のAI検索時代における標準技術として注目が集まっています。

7-3. 構造化データを活用する

構造化データを活用することで、AIがWebページの内容を正確に理解しやすくなり、引用される可能性が高まります。

構造化データとは、ページ内の情報をAIにも読み取れるように整理・分類して伝える仕組みです。

人間なら自然に理解できる情報でも、AIにとっては「これは記事か?会社情報か?質問か?」と判断が難しいことがあります。

そこで、あらかじめタグ(マークアップ)を使い、ページの意味や構造を明示することで、AIによる認識精度が向上します。

このとき使われる代表的な規格がSchema.org(スキーマ・ドット・オーグ)です。

Schema.orgは、GoogleやMicrosoftなどが共同で策定した構造化データの共通ルール集で、どのページが「記事」なのか、「会社情報」なのか、「よくある質問」なのかをAIに正しく伝えるためのルールや名称の一覧を提供しています。

また、見出し階層やメタデータを整えることにより、ページ全体の文脈や意図もAIに正しく伝わるようになります。

こうした対策を講じることで、GoogleのAI Overviewなどにおいて、自社のコンテンツが引用されやすくなるでしょう。

7-4. FAQを設置する

FAQ形式のコンテンツを充実させることで、AIが質問に対する適切な回答を見つけやすくなり、自社サイトの引用確率が向上します。

FAQでは質問と回答が明確にペア化されているため、生成AIがユーザーからの問い合わせを受けた際に、該当する回答を素早く特定・参照することが可能です。

効果的なFAQを作成するポイントは、次のとおりです。

- ユーザーの実際の疑問を反映した質問を設定する

- 簡潔でわかりやすい回答を作成する

- 関連質問を網羅する

さらに、構造化データと組み合わせることで、AIの理解促進が格段に高まり、ChatGPTなどの生成AIに回答が引用される可能性が高まります。

7-5. E-E-A-Tを強化する

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を強化することで、自社コンテンツが「信頼できる情報源」としてAIに認識され、優先的に引用される可能性が高まります。

GoogleのSEOで重視されるE-E-A-T要素は、AIが情報の信頼性を評価する際にも同様に重要な判断基準となると考えられています。

E-E-A-Tを強化する具体的な対策は以下のとおりです。

- 専門家としての著者プロフィール記載

- 実際の事例や効果測定データなどの一次情報提供

- 信頼できる外部調査結果の引用 など

自社で実施したAIO対策の具体的な成果や検証結果を公開することで、コンテンツの実践性と信頼性を同時に向上させられるため、AIに引用される確率も向上するでしょう。

E-E-A-Tを強化する方法をくわしく知りたい方は、次の記事をご確認ください。

こちらの記事もチェック

E-E-A-Tの強化は成果に直結する重要な施策ですが、専門性の高い分野では実行が難しいと感じていませんか?

その課題、「記事作成代行Pro」にお任せください。

私たちは専門的なジャンルでも高品質な記事をご提供します。

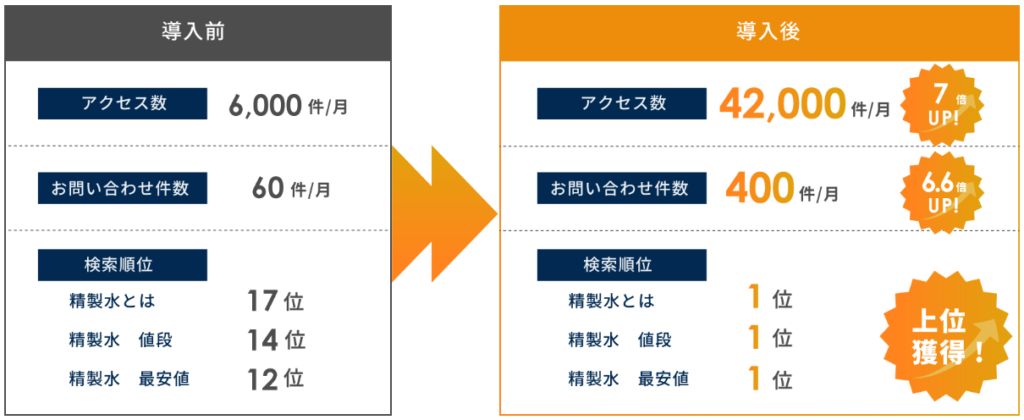

例えば、工業用精製水の製造や販売などを行うサンエイ化学株式会社様では、305キーワードでTOP10入り、108キーワードで検索順位1位を獲得しました。

その結果、アクセス数や問い合わせ件数に次のような変化がありました。

記事作成代行Proは、専門知識を成果につなげるコンテンツ作成を全力でサポートします。

7-6. 一次情報や引用元を明記する

独自データや信頼性の高い一次情報を活用し、出典を積極的に明記しましょう。

高品質な情報源としてAIに認識されやすくなり、継続的な引用対象として選択される可能性が高まります。

AIは情報の表面的な内容だけでなく、その正確性や信頼できる根拠の有無まで詳細に評価します。

官公庁データや自社独自の調査結果などの一次情報を積極的に活用して、参照時には必ず出典元へのリンクを明記することで、情報の透明性と信頼性が大幅に向上するでしょう。

また、複雑なデータは図表を用いて整理することで、AIとユーザーの両方にとって理解しやすい形式にできます。

こうした取り組みは単なるAIO対策を超えて、AI時代における自社ブランドの独自性確立という本質的な価値創造につながり、長期的な競争優位性を生み出すでしょう。

7-7. 被リンクを獲得する

信頼性の高いWebサイトからのリンク(被リンク)を獲得することで、AIが自社コンテンツを「権威ある情報源」として認識するようになります。

これにより、引用対象として優先的に選択される可能性が高まるのです。

従来のSEO評価においても被リンクは重要な指標でしたが、AI時代においても同様に、コンテンツの価値を判断する際の重要な参考要素になると予想されています。

特に、業界内で影響力を持つ専門メディアや権威あるサイトからリンクを獲得できれば、AIシステムから「引用価値の高い情報源」として認識されやすくなるでしょう。

被リンクの獲得方法については、次の記事でくわしく解説しています。

こちらの記事もチェック

8. AIOの3つの注意点

AIO対策を実施する際には、以下の注意点を頭に入れておきましょう。

- 長期的な視点を持つ

- 技術が急速に変化しているため、体系化された対策は少ない

- ユーザーファーストで取り組む

順に見ていきましょう。

8-1. 長期的な視点を持つ

AIO対策は即効性を期待せず、継続的な取り組みと定期的な効果測定を通じて段階的に成果を積み上げることが重要です。

単発のコンテンツを追加するだけですぐに引用されるわけではないため、サイト全体の品質向上と継続的な情報発信により、時間をかけてAIからの信頼と評価を獲得する必要があります。

効果測定においては、導入前後のデータ比較・利用者からのフィードバック収集・業務プロセスの変化分析など、多角的に評価することが不可欠です。

設定したKPIの達成状況を定期的に確認して、期待した結果が得られない場合は原因分析と改善策の実施を繰り返します。

関係者による定期的なレビュー会議を設けて効果を共有して、継続的に改善することが成功の鍵となるでしょう。

8-2. 技術が急速に変化しているため、体系化された対策は少ない

AI技術は急速に進化しているため、AIOの手法やガイドラインは確立されていません。

常に最新動向への適応と戦略の見直しが必要となります。

生成AIやAI検索システムは日々アップデートが行われており、現在効果的とされている施策が将来的には通用しない可能性もあるでしょう。

従来のSEOのような体系化されたフレームワークや成功パターンがまだ確立されていないため、試行錯誤を重ねながら最適解を探る段階が続いています。

こうした環境下では、業界の最新情報を継続的に収集することで、新たな技術や仕様変更に迅速に対応できる柔軟な組織体制の構築が不可欠です。

そのためには、最新情報を継続的に収集し、変化に即応できる体制を整えることが重要になります。

とはいえ、「どのように対応すればよいか分からない」「AIOについていけず、競争に遅れそう…」と感じている方も多いのではないでしょうか?

「記事作成代行Pro」なら、変化に強い戦略的コンテンツで貴社の競争力を高めます。

実際に、引越し業界の「100円引越し」様では、534本の継続記事を通じて多数のキーワードで1位を獲得していました。

成果に直結する記事づくりで、貴社の集客力向上をしっかりとサポートします。

8-3. ユーザーファーストで取り組む

AIO対策の本質は、利用者にとって真に価値ある情報の提供にあるため、ユーザー目線での品質向上が効果的なアプローチとなります。

AIは「利用者にとってより有益な回答は何か」という判断基準で情報を選択・生成するため、表面的な技術操作や AIを欺くような手法は効果を発揮しません。

結果として、継続的にユーザーの課題解決に貢献する高品質なコンテンツを提供することが、より確実なAIO戦略となるでしょう。

9. AIOの今後の展望

AIOは、AI時代のデジタルマーケティング全体を変革する要素として、企業の競争優位性確立に不可欠な存在となります。

AI技術の急速な発展により、マーケティング分野では従来のスキルセットが根本的に変化しています。

担当者には、AI活用によるデータ解析能力や個別最適化された顧客体験設計といった、新たな専門性が求められるようになりました。

同時に、AIでは代替困難な創造性や戦略的思考力、長期的なブランド価値構築能力の重要性がよりいっそう高まっています。

変化の激しいAI時代において持続的に成長するためには、最新技術への理解と人間固有の創造力を両立させた柔軟な学習姿勢が不可欠です。

10. AIOに関するQ&A

ここでは、AIOに関するよくある質問をまとめました。

10-1. AIOとSEOは全く関係ないのでしょうか?

A. AIOとSEOは密接に関係しており、AIOはSEOの発展形として位置づけられます。

質の高いコンテンツの作成やE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の重視、ユーザーファーストの姿勢など、SEOの基本原則はAIOにも共通して適用されます。

主な違いは最適化の対象が「検索エンジンのアルゴリズム」から「AIシステムの評価基準」に変化した点です。

従来のSEO知識は無駄になるのではなく、AI時代における新たな最適化手法の基盤として活用できるため、SEOの延長線上でAIO対策を進めることが効果的なアプローチとなります。

10-2. AIOとSEOではどちらを優先すべきでしょうか?

A. AIOとSEOは多くの共通要素を持ち、同時に進めることが重要です。

現時点ではSEOからの集客効果が主流であるため、SEOの基本要素(コンテンツ品質・E-E-A-Tなど)を固めた後に、AI時代に対応した最適化要素(llms.txt設置・構造化データ)を組み込むとよいでしょう。

10-3. GoogleのAIモードとは?

A. GoogleのAIモードとは、2025年5月に発表された次世代型検索機能です。

AIモードでは、従来のAI Overviewとは異なり、AIが生成した回答内に参照リンクは表示されるものの、一覧形式の検索結果がなくなります。

ユーザーはAIの回答で必要な情報を直接取得して、必要に応じて参照元サイトにアクセスする仕組みです。

この変化により、従来のSEOだけでは十分な露出が困難になり、生成AIに信頼・引用されるためのAIO対策の重要性が高まっています。

11. まとめ

AIOは、AI検索時代における新たな集客戦略として、従来のSEOを補完・発展させる重要な取り組みです。

生成AIや検索型AIの普及により、企業のWebマーケティングにおいてAIO対策は必須要素となりつつあります。

本記事で解説したFAQ充実、E-E-A-T強化、外部リンク獲得などの具体的な対策を段階的に実装することで、AI検索結果での引用確率向上と持続的な集客効果が期待できるでしょう。

とはいえ、「理論はわかっても、自社で実践するのは難しい」と感じている方も多いのではないでしょうか。

特に、リソースが限られる中で、手間のかかる高品質なコンテンツを作り続けるのは簡単ではありません。

そんな時は、コンテンツ作成のプロに任せることも有効な選択肢です。

「記事作成代行Pro」では、SEOに特化したWebライター・ディレクター・校正者が、集客やお問い合わせにつながる高品質な記事を作成します。

ぜひお気軽にご相談ください。

関連記事

-

2023.11.08

ホームページ集客を最大化!その効果や特徴・事例を徹底解説

会社のホームページを作成し数カ月たったものの、一向に集客効果を感じられないと悩んでいませんか? アクセスを確認しても1日あたり1や2が続く日々……。 そのような状況では、ユーザーからの問い合わせや商品の購買が起こることほぼありえません。 そのためホームページに手を加える必要がありますが、ノウハウがないためどのように手を加えればよいのかと困っている方もいるはずです。 そこで今回は、集客効果の高いホー …

- ホームページ集客

-

2023.11.08

ホームページで集客できない6つの原因とは|解決策14選を徹底解説

「ホームページを作ったものの、なかなか集客につながらない…」 「Webサイトからの集客を増やすには、どうすればよいんだろう…」 上記のような悩みを抱えている方もいるでしょう。 ホームページで集客できない理由は、SEO対策の不足、ターゲット顧客の不明確さ、コンテンツの質の低さなど、さまざまな要因が考えられます。 やみくもに対策を行うのではなく、原因を特定し、適切な改善策を講じることが重要です。 そこ …

- ホームページ集客